|

Microenvironment

|

Das tumorale Microenvironment bezeichnet die unmittelbare Umgebung eines Tumors, die aus verschiedenen Zelltypen, extrazellulärer Matrix und Signalproteinen besteht. Es beeinflusst Wachstum, Invasion und Therapieansprechen von Tumorzellen und spielt eine zentrale Rolle in der Tumorprogression.

Bestandteile des Tumormicroenvironments

- Fibroblasten: Tumor-assoziierte Fibroblasten (CAFs) fördern Angiogenese und Invasion.

- Immunzellen: Tumor-assoziierte Makrophagen (TAMs), regulatorische T-Zellen und myeloide Suppressorzellen modulieren die Immunantwort.

- Endothelzellen: Unterstützen Angiogenese und damit die Versorgung des Tumors mit Nährstoffen.

- Extrazelluläre Matrix (ECM): Enthält Kollagene, Fibronectin und Proteoglykane, die die Zellmigration und -adhäsion beeinflussen.

- Zytokine und Wachstumsfaktoren: IL-6, TGF-β und VEGF fördern Tumorwachstum und Immunevasion.

Pathologische Relevanz

- Ermöglicht Tumorzellen, Immunüberwachung zu umgehen.

- Steuert Metastasierung durch Wechselwirkungen mit der ECM.

- Beeinflusst Therapieansprechen, insbesondere Immun- und Chemotherapien.

Therapeutische Ansätze

- Immun-Checkpoint-Inhibitoren: Blockade von PD-1/PD-L1 zur Reaktivierung von T-Zellen.

- Antiangiogene Therapien: Hemmung von VEGF zur Reduktion der Tumorvaskularisation.

- Fibroblasten-gerichtete Therapien: Modulation von CAFs zur Reduktion des stromainduzierten Wachstums.

Synonyms -

Mikroumgebung

|

|

Mikroabszess

|

Mikroabszesse sind umschriebene Ansammlungen von Entzündungszellen, meist neutrophilen Granulozyten, seltener eosinophilen Granulozyten, innerhalb eines Gewebes. Sie sind typischerweise nur mikroskopisch erkennbar und entstehen im Rahmen akuter oder chronisch-entzündlicher Prozesse.

Histologische Merkmale

Beispiele für Mikroabszesse

Klinische Relevanz

Synonyms -

Mikroabszesse

|

|

Mikrobiom

|

Mikrobiom bezeichnet die Gesamtheit der mikrobiellen Gemeinschaften, die den menschlichen Körper besiedeln. Es umfasst Bakterien, Viren, Pilze und Archaeen, die in symbiotischer Beziehung mit dem Wirt stehen und zahlreiche physiologische Prozesse beeinflussen.

Funktion und Bedeutung

- Reguliert das Immunsystem und die Schleimhautbarriere.

- Beeinflusst den Metabolismus, insbesondere durch Fermentation unverdaulicher Kohlenhydrate und Produktion von kurzkettigen Fettsäuren.

- Spielt eine Rolle in der Neurotransmitter-Synthese (Darm-Hirn-Achse).

- Moduliert Entzündungsprozesse und trägt zur Kolonisationsresistenz gegen pathogene Keime bei.

Pathologische Relevanz

- Dysbiosen (Fehlbesiedlungen) sind mit Erkrankungen wie CED, Reizdarmsyndrom, metabolischem Syndrom und Kolorektalkarzinomen assoziiert.

- Antibiotikatherapien können das Mikrobiom nachhaltig stören und zur Clostridioides-difficile-Infektion prädisponieren.

Klinische Relevanz

- Therapeutische Ansätze beinhalten Probiotika, Präbiotika und Stuhltransplantationen.

- Personalisierte Mikrobiomanalysen könnten zukünftig diagnostische und therapeutische Entscheidungen unterstützen.

|

|

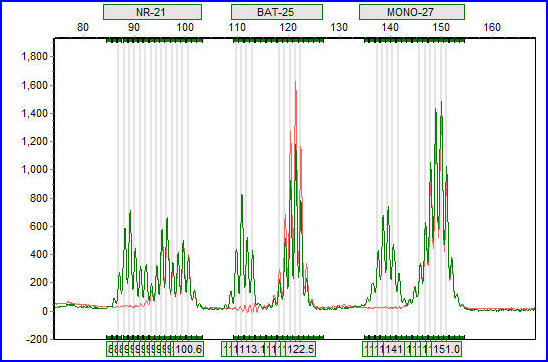

Mikrosatelliteninstabilität

|

Mikrosatelliteninstabilität (MSI) ist ein Phänomen, bei dem es zu einer erhöhten Mutationsrate in Mikrosatelliten – kurzen, repetitiven DNA-Sequenzen – kommt. Dies resultiert aus einer Dysfunktion im DNA-Mismatch-Reparatursystem (MMR), das normalerweise für die Korrektur von Fehlern verantwortlich ist, die während der DNA-Replikation entstehen. Wenn das MMR-System gestört ist, kommt es zu einer Anhäufung von Mutationen in diesen Mikrosatelliten-Sequenzen, was zu einer genetischen Instabilität führt.

MSI ist ein charakteristisches Merkmal bestimmter Tumorarten, besonders beim kolorektalen Karzinom und Endometriumkarzinom, und ist mit einer spezifischen molekularen Signatur assoziiert. Tumoren mit MSI haben oft eine hohe Mutationslast und zeigen eine unterschiedliche Reaktion auf bestimmte Therapien, insbesondere Immuntherapien. Die Untersuchung der MSI-Status ist daher ein wichtiger Biomarker in der Onkologie und kann zur Risikobewertung, Diagnostik und Therapieplanung beitragen.

Synonyms -

MSI,MSI-low,MSI-high

|

|

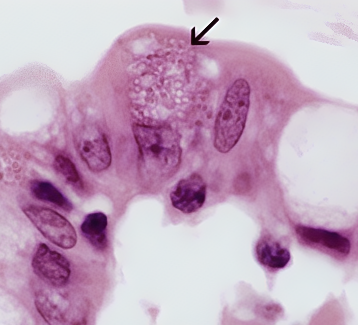

Mikrosporidiose

|

Die Mikrosporidiose ist eine opportunistische Infektion durch obligat intrazelluläre Mikrosporidien, früher als Protozoen, heute als pilznahe Einzeller klassifiziert. Sie betrifft v. a. immungeschwächte Patienten und manifestiert sich vor allem im Gastrointestinaltrakt.

Erreger, Übertragung und Vorkommen

- Erreger: Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon intestinalis (häufigste humane Spezies)

- Übertragung: Fäkal-oral über kontaminiertes Wasser, Lebensmittel oder tierischen Kontakt

- Reservoir: Mensch, Nutztiere, Wildtiere

- Vorkommen: Weltweit, v. a. bei immunsupprimierten Personen (z. B. HIV/AIDS, Transplantierte)

Histologie

Klinische Manifestation

Diagnostik und Relevanz

- Stuhldiagnostik: Lichtmikroskopie, Immunfluoreszenz, PCR

- Histologie: Wichtig bei persistierenden Durchfällen unklarer Ursache

- Therapie: Albendazol u.a. (v. a. gegen Encephalitozoon), eingeschränkt wirksam gegen E. bieneusi

- Relevanz: AIDS-definierende Erkrankung, v. a. bei niedriger CD4-Zahl

|

|

Mitochondrium

|

Mitochondrien sind membranumhüllte Organellen eukaryotischer Zellen, die eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel spielen. Sie gelten als die „ Kraftwerke der Zelle“ und sind für die Produktion von ATP durch oxidative Phosphorylierung verantwortlich. Mitochondrien enthalten eine eigene DNA (mtDNA) und stammen evolutionär von bakteriellen Vorläufern ab.

Funktion

- ATP-Synthese: Über die Atmungskette in der inneren Mitochondrienmembran

- Calcium-Homöostase und Apoptoseregulation (z. B. Freisetzung von Cytochrom c)

- Fettsäureoxidation, Aminosäureabbau, Harnstoffzyklus

- Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) als Nebenprodukt der Atmung

Pathologische Relevanz

- Mitochondriopathien: Genetisch bedingte Erkrankungen mit Defekten der oxidativen Phosphorylierung (z. B. MELAS, LHON)

- Degenerative Erkrankungen: Mitochondriale Dysfunktion bei Alzheimer, Parkinson, Myopathien

- Tumorpathologie: Anpassungen im Energiestoffwechsel (z. B. Warburg-Effekt), mtDNA-Mutationen in bestimmten Tumoren

- Zelluläre Apoptose: Mitochondrien vermitteln programmierte Zelltodmechanismen bei Stress und DNA-Schäden

Diagnostik

- Histologisch erkennbar durch vermehrte Mitochondrien in Typ-2-Muskelfasern (z. B. bei mitochondrialen Myopathien)

- Nachweis von mtDNA-Mutationen oder Enzymaktivitätsverlust (z. B. COX, SDH) in der histochemischen Färbung

Synonyms -

Mitochondrien,mitochondrial,mitochondriale,mitochondriales,Mitochondrienschädigung

|

|

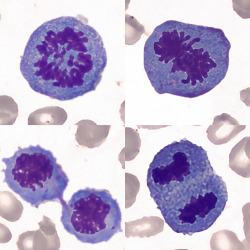

Mitose

|

Die Mitose ist die Form der Zellkernteilung eukaryontischer Zellen, bei der aus einer Mutterzelle zwei genetisch identische Tochterzellen entstehen. Sie ist essenziell für Gewebserneuerung, Wachstum und Zellproliferation und wird pathologisch zur Einschätzung der Mitoseaktivität (z. B. in Tumoren) beurteilt.

Phasen der Mitose

- Prophase: Chromosomen kondensieren, Spindelapparat bildet sich

- Metaphase: Chromosomen ordnen sich in Äquatorialebene

- Anaphase: Schwesterchromatiden werden zu Zellpolen gezogen

- Telophase: Neue Zellkerne entstehen, Chromatin dekondensiert

- Cytokinese (nachfolgend): Teilung des Zytoplasmas

Histologische Relevanz

- Mitosefiguren: In HE-Färbung als dunkle, kernlose Figuren erkennbar

- Mitoseindex: Zahl der Mitosen pro HPF – wichtiges Kriterium in Tumorgrading

- Atypische Mitosen: Hinweis auf maligne Transformation (z. B. Tripolare Figuren)

Pathologische Bedeutung

- Proliferationsmarker: Mitosezahl, Ki-67, PHH3 zur Einschätzung der Teilungsaktivität

- Hochproliferative Tumoren: z. B. Lymphome, Karzinome, Sarkome

Synonyms -

Mitosen, mitotisch,mitotische,mitotisches,mitotischer

|

|

Mitosefigur

|

Eine Mitosefigur bezeichnet in der Pathologie das mikroskopisch erkennbare Bild einer Zelle, die sich gerade in der Mitose (Zellteilung) befindet. Mitosefiguren sind durch charakteristische Merkmale wie die Kondensation der Chromosomen und deren Anordnung in Teilungsstadien erkennbar. In der Tumorpathologie wird die Anzahl der Mitosefiguren häufig als Maß für die Teilungsaktivität eines Tumors verwendet: Eine hohe Mitosefigurenrate deutet auf eine erhöhte Zellproliferation hin und ist oft ein Indikator für aggressive Tumorbiologie.

Synonyms -

Mitosefigur, Mitose-Figur, Mitose-Figuren, Mitosefiguren

|

|

Mitoserate

|

Die Mitoserate bezeichnet die Anzahl der Mitosen pro definiertem Flächenmaß im Gewebe und ist ein quantitativer Marker der Zellproliferation. Sie wird mikroskopisch ermittelt und ist ein wichtiger prognostischer Parameter bei zahlreichen Tumorentitäten.

Erhebung in der Histologie (Beispiel)

- Zählung mitotischer Figuren in 10 sogenannten High-Power-Feldern (HPF) bzw. pro 2 mm² bei standardisierter Vergrößerung (meist 400x)

- Mitosehotspots werden gezielt aufgesucht

- Nur sichere Mitosen (keine apoptotischen Kerne, keine Artefakte) werden gewertet

Klinisch-pathologische Bedeutung

- Ein hoher Mitoseindex weist auf eine hohe Zellteilungsaktivität und potenziell aggressives Tumorverhalten hin

- Teil zahlreicher Grading-Systeme, z. B. beim Mammakarzinom (Nottingham-Grading), Neuroendokrinen Tumoren (WHO-Klassifikation), Sarkomen oder Melanomen

- Hilfreich zur Abgrenzung zwischen benignen und malignen Läsionen

Beispiele für Schwellenwerte

- Neuroendokrine Tumoren (GEP-NET): Grading erfolgt nach Mitoserate

- Melanome: Mitosezahl ≥1 / mm² gilt als Risikofaktor (nach älteren AJCC-Kriterien)

- Sarkome: Schwellenwerte variieren je nach Subtyp und Klassifikation

Technische Hinweise

- Empfohlen wird die Zählung in Bereichen mit höchster mitotischer Aktivität

- Zusätzliche Marker wie Ki-67 ergänzen die Bewertung der Proliferation (nicht identisch zur HE-Zählung)

- Standardisierung und Erfahrung sind entscheidend für reproduzierbare Ergebnisse

|

|

MLH1

|

Gen: Tumorsuppressorgen auf Chromosom 3p22.2.

Funktion: Kodiert für ein essentielles Protein der DNA-Mismatch-Reparatur (MMR), das DNA-Replikationsfehler korrigiert und somit die genomische Stabilität erhält.

Lokalisation: Vorwiegend im Zellkern, wo es mit anderen MMR-Proteinen interagiert.

Erkrankungen

- Lynch-Syndrom (HNPCC): Keimbahnmutationen in MLH1 führen zu einem erhöhten Risiko für kolorektale Karzinome und andere Krebsarten.

- Sporadische Tumoren: Somatische Mutationen oder epigenetische Veränderungen wie Promotor-Methylierung von MLH1 sind in verschiedenen Krebsarten nachweisbar und tragen zur Tumorentstehung bei.

Molekulare Merkmale

- Promotor-Methylierung: Hypermethylierung des MLH1-Promotors führt zur Transkriptionsrepression und reduziertem Proteinspiegel, was die MMR-Funktion beeinträchtigt.

- Interaktion mit PMS2: MLH1 bildet mit PMS2 das MutLα-Heterodimer, das für die MMR-Aktivität unerlässlich ist; Verlust von MLH1 destabilisiert PMS2 und führt zu dessen Abbau.

Kurz: MLH1 ist ein zentrales MMR-Protein, dessen Mutationen oder epigenetische Inaktivierungen häufig zur Krebsentstehung beitragen.

|

|

Molekularbiologie

|

Molekularbiologie in der Pathologie umfasst die Analyse genetischer, epigenetischer und zellulärer Mechanismen, die zur Krankheitsentstehung und -progression beitragen. Sie dient der **Diagnostik, Prognoseeinschätzung und Therapieentscheidung**, insbesondere bei Tumorerkrankungen.

Methoden

- Polymerase-Kettenreaktion (PCR): Nachweis genetischer Veränderungen (Mutationen, Translokationen, Virus-DNA)

- Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH): Erkennung chromosomaler Aberrationen

- Next-Generation Sequencing (NGS): Hochdurchsatz-Analyse von Genomen zur personalisierten Medizin

- Mikroarray-Analyse: Untersuchung von Genexpressionsmustern

Klinische Relevanz

- Onkologie: Erkennung von Treibermutationen (z. B. EGFR-, KRAS-Mutationen), Therapieplanung

- Infektionspathologie: Nachweis pathogener Erreger durch DNA/RNA-Analysen

- Erbkrankheiten: Diagnostik monogener Erkrankungen

Synonyms -

molekularbiologisch

|

|

Morbus Behçet

|

Morbus Behçet ist eine systemische vaskulitische Autoimmunerkrankung, die vor allem kleine und mittelgroße Gefäße betrifft. Sie ist durch das klassische Trias aus oralen Aphten, genitalen Ulzera und Uveitis charakterisiert und tritt gehäuft entlang der historischen Seidenstraße („Silk Road Disease“) auf.

Pathophysiologie

- Autoimmun-vermittelte neutrophile Vaskulitis, unklare Genese.

- Assoziation mit HLA-B51 (ca. 70%), jedoch kein monogenetisches Muster.

- Chronische Entzündung führt zu Endothelschädigung, Thrombosen und Organmanifestationen.

Klinische Manifestationen

- Mukokutane Symptome: Orale Aphten (>90%), genitale Ulzera, erythematöse Hautläsionen.

- Ophthalmologische Beteiligung: Uveitis, Retinitis, Optikusneuritis → Risiko für Erblindung.

- Vaskuläre Komplikationen: Tiefe Venenthrombosen, arterielle Aneurysmen.

- Gastrointestinale Beteiligung: Aphthöse Ulzera im Darm, v. a. terminales Ileum und Kolon.

- Neurologische Manifestationen: „Neuro-Behçet“, Meningoenzephalitis, vaskuläre Insulte.

Diagnostik

- Klinische Diagnose nach International Study Group (ISG)-Kriterien mit Hauptkriterium „rezidivierende orale Aphten“.

- Pathergie-Test als unspezifischer Marker (positiv bei 50%).

- Bildgebung bei vaskulären oder neurologischen Symptomen (MRA, MRT).

Therapie

- Kortikosteroide: Zur Akutbehandlung von Entzündungsschüben.

- Immunsuppressiva: Colchicin, Azathioprin, Methotrexat, Ciclosporin A.

- Biologika: TNF-α-Inhibitoren (Infliximab, Adalimumab) bei schweren Verläufen.

Synonyms -

Behçet-Syndroms

|

|

Morbus Crohn

|

Morbus Crohn ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED), die den gesamten Gastrointestinaltrakt betreffen kann (v. a. terminales Ileum, Kolon). Sie ist durch eine transmurale, segmentale Entzündung mit Granulombildung und fibrosierenden Strikturen gekennzeichnet.

Pathologische Merkmale

Verlauf

- Chronisch-rezidivierend: Schubweiser Verlauf mit Phasen der Remission und Exazerbation

- Komplikationen: Stenosen, Fisteln (enterokutane, enteroenterische), Malabsorption

- Erhöhtes Karzinomrisiko: Vor allem bei langjährigem Kolonbefall

Therapie

- 5-Aminosalicylate (5-ASA): Eher bei milder Kolonbeteiligung, begrenzte Wirksamkeit

- Kortikosteroide: Akuttherapie bei Schüben

- Immunsuppressiva: Azathioprin, Methotrexat

- Biologika: TNF-α-Inhibitoren (Infliximab, Adalimumab), Integrin- und JAK-Inhibitoren

|

|

Mortalität

|

Mortalität bezeichnet die Anzahl der Todesfälle in einer definierten Population innerhalb eines bestimmten Zeitraums, häufig ausgedrückt als Sterberate pro 1.000 oder 100.000 Personen pro Jahr.

Im Zusammenhang mit Tumoren beschreibt die tumorspezifische Mortalität, wie viele Menschen aufgrund einer bestimmten Krebserkrankung sterben. Die Mortalität wird stark von der Tumorart, dem Stadium bei Diagnose und den verfügbaren Therapieoptionen beeinflusst.

Die Mortalität korreliert oft mit der Inzidenz (Häufigkeit des Auftretens einer Tumorart), jedoch nicht immer direkt:

- Tumoren mit hoher Inzidenz, wie Brust- oder Prostatakrebs, zeigen aufgrund verbesserter Früherkennung und Therapie oft eine geringere Mortalität.

- Tumoren mit niedriger Inzidenz, wie Bauchspeicheldrüsenkrebs, haben oft eine hohe Mortalität, da sie spät diagnostiziert werden und schlecht behandelbar sind.

Die Analyse der Mortalitätsraten hilft, die Wirksamkeit von Prävention, Früherkennung und Behandlung zu bewerten und Ressourcen gezielt einzusetzen.

|

|

Mukosa

|

Mukosa ( Schleimhaut) ist eine spezialisierte Gewebeschicht, die innere Hohlorgane auskleidet. Sie besteht typischerweise aus drei Schichten: Epithel, Lamina propria (Bindegewebe) und Muscularis mucosae (dünne Muskelschicht). Die Mukosa dient dem Schutz, der Sekretion und der Resorption.

Vorkommen

- Gastrointestinaltrakt (Magen, Darm) – Resorption von Nährstoffen

- Respirationstrakt (Nasenhöhle, Bronchien) – Schutz durch Schleimproduktion

- Urogenitaltrakt (Blase, Uterus) – Barrierefunktion

Histologische Eigenschaften

Klinische Relevanz

Synonyms -

Mucosa,Lamina propria,Muscularis mucosae,Schleimhaut,mukosal,mukosale,mukosaler,mukosales

|

/Morbus Crohn/Makroskopie/Aktive_Colitis_Crohn_CCBY30.png)