|

hyperchromatisch

|

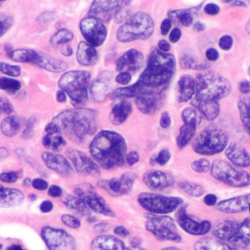

Hyperchromasie bzw. hyperchromatisch beschreibt in der Pathologie meist Zellkerne, die unter dem Mikroskop eine verstärkte Färbung zeigen. Dies ist auf eine erhöhte Dichte des Chromatins im Zellkern zurückzuführen, was oft mit malignen oder dysplastischen (abnormen) aber auch reaktiven Zellveränderungen assoziiert ist. Hyperchromatische Zellkerne sind typisch für Tumorzellen, da die vermehrte DNA und die strukturelle Unregelmäßigkeit des Chromatins in diesen Zellen eine intensivere Anfärbung verursachen.

Synonyms -

hyperchromatische, hyperchromatisches, Hyperchromasie

|

|

Hyperinsulinämie

|

Hyperinsulinämie bezeichnet eine erhöhte Insulinsekretion des Pankreas als Reaktion auf periphere Insulinresistenz oder primäre Störungen der Betazellfunktion. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Pathogenese des metabolischen Syndroms und von Typ-2-Diabetes.

Pathogenese

- Insulinresistenz: Verminderte Insulinwirkung auf Zielzellen (Muskel, Leber, Fettgewebe) → kompensatorische Hyperinsulinämie

- Betazell-Dysfunktion: Primär erhöhte Insulinsekretion durch genetische Defekte oder autonome Dysregulation

- Endotheliale Dysfunktion: Insulin wirkt vasodilatierend, doch Hyperinsulinämie kann proatherogene Effekte haben

Folgeerkrankungen

- Typ-2-Diabetes: Langfristige Betazell-Erschöpfung mit relativer Insulinsekretionsinsuffizienz

- Atherosklerose: Insulin stimuliert proinflammatorische Signalwege → endothelialer Schaden

- Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS): Insulinresistenz führt zur vermehrten Androgenproduktion

Pathologische Veränderungen

- Pankreas: Hypertrophie und Hyperplasie der Betazellen, später Erschöpfung

- Gefäße: Endotheliale Dysfunktion, arterielle Hypertonie, gesteigerte Lipogenese

- Leber: Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) durch gesteigerte Lipogenese

Klinische Relevanz

- Frühmarker für Diabetes Typ 2 und metabolisches Syndrom

- Therapeutische Ansätze: Gewichtsreduktion, Insulinsensitizer wie Metformin

- Erhöhtes kardiovaskuläres Risiko durch proinflammatorische und prothrombotische Effekte

|

|

Hypermenorrhoe

|

Hypermenorrhoe (auch: Menorrhagie) bezeichnet eine verstärkte und verlängerte Monatsblutung bei regelmäßigem Zyklus. Die Blutungsdauer überschreitet oft 7 Tage, das Blutvolumen liegt über 80 ml pro Menstruation.

Ätiologie

- Uterine Ursachen: Myome, Polypen, Adenomyose, Endometriumhyperplasie

- Koagulopathien: z. B. von-Willebrand-Syndrom

- Iatrogen: Intrauterinpessare (Spirale), Antikoagulation

- Endokrine Störungen: Hypothyreose, Corpus-luteum-Insuffizienz

Diagnostik

- Anamnese (Zyklusanamnese, Blutungsverhalten, Anämiesymptome)

- Gynäkologische Untersuchung, Sonografie

- Labor: Blutbild, Gerinnung, ggf. Schilddrüsenwerte, Hormone

Therapieoptionen

- Medikamentös: Hormonelle Kontrazeptiva u.a.

- Interventionell: Endometriumablation, Myomresektion

- Operativ: Hysterektomie bei therapierefraktären Fällen

Klinische Relevanz

- Häufige Ursache für Eisenmangelanämie bei prämenopausalen Frauen

- Abgrenzung von Metrorrhagie (Zwischenblutungen) ist diagnostisch wichtig

|

|

Hyperplastische Polypen

|

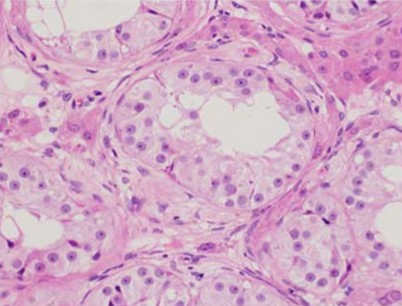

Hyperplastische Polypen sind gutartige, epitheliale Schleimhautwucherungen, die vor allem im Kolon und Magen auftreten. Sie entstehen durch eine vermehrte Zellproliferation mit gestörter Abschilferung, zeigen jedoch keine relevante Dysplasie.

Vorkommen

- Kolon: Häufigste nicht-neoplastische Polypen des Dickdarms, meist im distalen Kolon und Rektum

- Magen: Oft im Antrum, häufig assoziiert mit chronischer Gastritis oder Protonenpumpenhemmern

Pathogenese

- Erhöhte Zellproliferation durch chronische Reizung der Schleimhaut

- Im Kolon oft durch epigenetische Veränderungen, z. B. CpG-Insel-Methylierung

- Im Magen assoziiert mit H. pylori-Gastritis oder Langzeit-PPI-Therapie

Molekulare Merkmale

- In hyperplastischen Kolonpolypen können epigenetische Veränderungen wie MLH1-Promotormethylierung auftreten

- Geringes malignes Potenzial, aber einige hyperplastische Polypen (insbesondere im proximale Kolon) können Teil des serrierten Karzinogenesewegs sein

Klinische Bedeutung

- Meist zufälliger Befund, keine spezifische Therapie notwendig

- Größere Polypen oder proximale hyperplastische Polypen sollten histologisch abgeklärt werden

- Unterscheidung von serratierten Läsionen (sessile serratierte Läsionen, traditionelle serratierte Adenome) wichtig, da diese ein erhöhtes Karzinomrisiko haben

Synonyms -

hyperplastische Polypen, hyperplastischer Polyp

|

|

Hyphen

|

Hyphen und Pseudohyphen sind fadenförmige Strukturen von Pilzen, die mikroskopisch unterschieden werden und diagnostisch bei Mykosen von Bedeutung sind.

Hyphen

- Langstreckige, echte Pilzfäden, bestehend aus septierten oder unseptierten Röhren.

- Typisch für Schimmelpilze (z. B. Aspergillus, Fusarium, Rhizopus).

- Können verzweigt sein (regelmäßig oder unregelmäßig) – wichtig für Differenzialdiagnosen.

Pseudohyphen

- Kettig angeordnete Sprosszellen, die bei der Teilung unvollständig getrennt bleiben.

- Entstehen durch elongierte Sprossung bei Hefepilzen, v. a. Candida albicans.

- Wirken mikroskopisch hyphenähnlich, sind aber morphologisch unregelmäßiger und mit Einschnürungen an den Zellübergängen.

Diagnostische Bedeutung

- Unterscheidung hilfreich bei der Bestimmung von Pilzarten und der Einschätzung invasiver Mykosen.

- Candida albicans bildet sowohl Pseudohyphen als auch echte Hyphen – Hinweis auf Virulenz und Invasion.

- Färbungen wie PAS oder Grocott erleichtern die Darstellung in histologischen Schnitten.

Synonyms -

Hyphe

|

|

Hypoalbuminämie

|

Hypoalbuminämie bezeichnet einen erniedrigten Serumalbuminwert unter 35 g/l. Albumin ist das wichtigste Plasmaprotein und verantwortlich für kolloidosmotischen Druck, Transportfunktionen und puffernde Wirkung.

Ursachen

- Verminderte Synthese: Leberzirrhose, chronische Entzündung

- Verlust: Nephrotisches Syndrom, Protein-losing Enteropathie

- Mangelernährung, Tumorkachexie

- Verdünnung: z. B. durch Volumentherapie

Pathophysiologie

- Abfall des kolloidosmotischen Drucks → Flüssigkeitsaustritt ins Interstitium → Ödeme

- Verminderter Transport von Hormonen, Fettsäuren, Medikamenten

- Reduzierte Pufferkapazität → pH-Instabilität bei schwerem Albuminmangel

Klinische Relevanz

- Typisch bei chronischen Leber- und Nierenerkrankungen, Sepsis, Kachexie

- Marker für Krankheitsaktivität und prognostischer Faktor bei stationären Patienten

|

|

Hypoproteinämie

|

Hypoproteinämie bezeichnet einen erniedrigten Gesamteiweißspiegel im Blutplasma, meist unterhalb von 60 g/l. Sie ist ein unspezifischer laborchemischer Befund, der zahlreiche Ursachen haben kann und mit Ödemen oder Störungen der Immunabwehr assoziiert sein kann.

Hauptursachen

- Verminderte Synthese: z. B. bei Leberzirrhose, Mangelernährung (z. B. Kwashiorkor)

- Vermehrter Verlust: z. B. bei nephrotischem Syndrom, enteropathischer Eiweißverlust

- Verteilungsstörungen: z. B. bei Aszites, Pleuraergüssen

- Verdünnungseffekt: z. B. durch Überinfusionen (relative Hypoproteinämie)

Labor und Diagnostik

- Gesamteiweiß im Serum < 60 g/l

- Elektrophorese zur Differenzierung (Albumin, Globuline)

- Zusätzliche Parameter: Albumin, CRP, Transferrin, Immunglobuline

Pathophysiologische Folgen

- Ödeme: Verminderter kolloidosmotischer Druck im Plasma

- Immunschwäche: bei Verlust oder Mangel an Immunglobulinen

- Verzögerte Wundheilung und Muskelabbau

Klinische Relevanz

- Hinweis auf chronische Erkrankungen wie Leber- oder Niereninsuffizienz

- Wichtig bei onkologischen Patienten (Malnutrition, Tumorkachexie)

- Relevanz bei präoperativer Einschätzung und Therapieplanung

|

|

Immunhistochemie

|

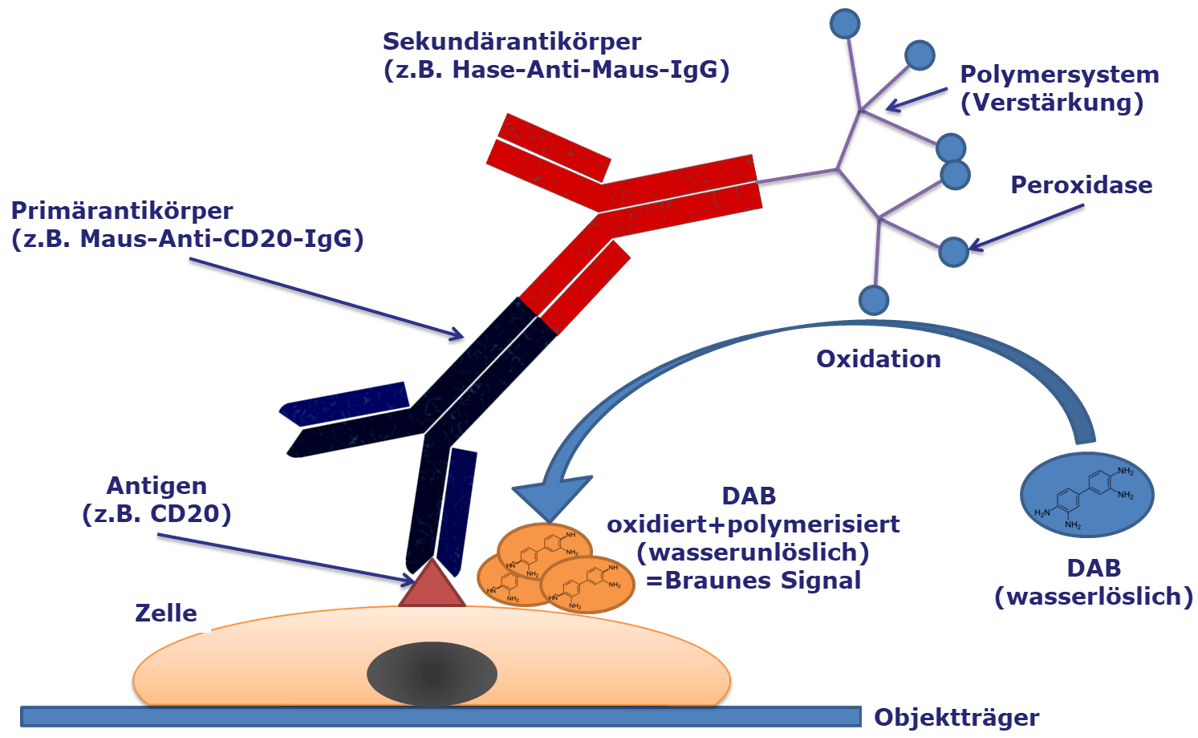

Immunhistochemie (IHC) ist eine molekularbiologische Methode zur Identifikation spezifischer Proteine in Geweben mittels markierter Antikörper. Sie ermöglicht die Differenzierung von Zelltypen und Tumoren durch die gezielte Färbung bestimmter Antigene.

Prinzip

- Primärer Antikörper bindet spezifisch an das Zielprotein

- Sekundärer Antikörper mit Enzym (z. B. HRP, AP) oder Fluoreszenzmarkierung verstärkt das Signal

- Farbreaktion (z. B. DAB) oder Fluoreszenz ermöglicht mikroskopische Detektion

Diagnostische Anwendung

- Unterscheidung von Tumorentitäten (z. B. CK7+/CK20- für Mammakarzinome, CK7-/CK20+ für kolorektale Karzinome)

- Erkennung prognostischer Marker (z. B. p53, Ki-67)

- Therapie-relevante Marker (z. B. HER2, PD-L1, ER/PR)

Klinische Relevanz

- Zentral in der Pathologie zur Klassifikation und Therapieplanung

- Ergänzung zur Morphologie bei unterschiedlicher Differenzierung oder metastatischen Tumoren

- Wichtige Rolle in der personalisierten Medizin durch zielgerichtete Therapieansätze

Synonyms -

IHC,immunhistochemisch,immunhistochemische,immunhistochemischen

|

|

Immunsuppression

|

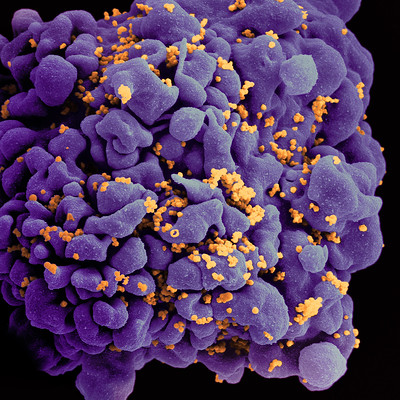

Immunsuppression bezeichnet eine abschwächende oder hemmende Beeinflussung des Immunsystems. Sie kann therapeutisch gewollt (z. B. nach Organtransplantation) oder pathologisch bedingt (z. B. durch Infektionen, Tumoren oder Medikamente) sein. Dabei werden v. a. die zelluläre Immunantwort (z. B. T- Lymphozyten) und/oder die humorale Immunantwort (Antikörperproduktion durch B- Zellen) beeinträchtigt.

Pathogenese

- Iatrogen: durch immunsuppressive Medikamente wie Glukokortikoide, Calcineurin-Inhibitoren (z. B. Ciclosporin), mTOR-Inhibitoren, Biologika oder Zytostatika.

- Infektiös: z. B. HIV mit selektiver Depletion von CD4⁺-T-Zellen.

- Maligne Erkrankungen: insbesondere hämatologische Neoplasien (z. B. Lymphome, Leukämien).

- Angeborene Immundefekte: seltene primäre Störungen der humoralen oder zellulären Immunantwort.

Klinische Relevanz

- Erhöhtes Risiko für opportunistische Infektionen (z. B. Pneumocystis jirovecii, Candida, CMV).

- Prädisposition für reaktivierte latente Infektionen (z. B. Tuberkulose, EBV, HSV).

- Gesteigertes Risiko für bestimmte neoplastische Erkrankungen, z. B. EBV-assoziierte Lymphome.

Diagnostik und Verlauf

- Labordiagnostik: Lymphozytenzahlen, CD4/CD8-Quotient, Immunglobulinspiegel, ggf. funktionelle Tests.

- Verlauf abhängig von Ursache, Ausmaß und Dauer der Immunsuppression.

Synonyms -

immunsuppressiv,immunsuppressive,immunsuppressives

|

|

Induktion

|

Induktion bezeichnet in der Pathologie die gezielte oder spontane Auslösung eines biologischen Prozesses, meist durch äußere oder molekulare Reize. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit Entzündungsprozessen, Zelldifferenzierung, Tumorentstehung oder auch in der Immunantwort verwendet.

Beispiele für Induktionsprozesse

Klinische Relevanz

- Der Begriff „Induktion“ wird auch in der Therapie verwendet, z. B. bei der Induktionstherapie zur initialen Tumorreduktion oder Remissionseinleitung.

- In der molekularen Pathologie beschreibt er das gezielte Einschalten von Signalwegen oder Genexpression (z. B. durch Ligandenbindung, Mutation oder epigenetische Modifikation).

|

|

Infektiöse Kolitis

|

Infektiöse Kolitis bezeichnet eine entzündliche Erkrankung des Kolons, die durch bakterielle, virale oder parasitäre Erreger ausgelöst wird. Sie führt zu Diarrhö, Abdominalschmerzen und in schweren Fällen zu Komplikationen wie toxischem Megakolon oder Perforation.

Ätiologie

- Bakterielle Erreger: Clostridioides difficile, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli (EHEC, ETEC).

- Virale Erreger: Noroviren, Rotaviren, Cytomegalovirus (CMV, v. a. bei Immunsuppression).

- Parasitäre Erreger: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium.

Histologie

Klinische Relevanz

- Wichtige Differenzialdiagnose zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED).

- Nachweis durch mikrobiologische Stuhluntersuchung, PCR oder histologische Untersuchung.

- Gezielte antibiotische oder antiparasitäre Therapie erforderlich, abhängig vom Erreger.

Synonyms -

infektiöse Kolitis

|

|

Infertilität

|

Infertilität (Unfruchtbarkeit) bezeichnet das Ausbleiben einer Schwangerschaft innerhalb von 12 Monaten bei regelmäßigem ungeschütztem Geschlechtsverkehr.

Klassifikation

- Primäre Infertilität: Wenn noch nie eine Schwangerschaft eingetreten ist

- Sekundäre Infertilität: Wenn nach mindestens einer vorausgegangenen Schwangerschaft keine weitere eintritt

- Weibliche Infertilität: z. B. durch Ovulationsstörungen, tubäre oder uterine Ursachen

- Männliche Infertilität: z. B. durch Oligo-, Astheno-, Teratozoospermie (OAT-Syndrom)

Ursachen

- Hormonelle Störungen (z. B. PCOS, Hyperprolaktinämie, Schilddrüsenerkrankungen)

- Strukturelle Ursachen (z. B. Myome, Polypen, Verwachsungen, Endometriose)

- Tubare Ursachen: z. B. postinfektiöse Adhäsionen (z. B. nach Chlamydien)

- Männliche Ursachen: z. B. Varikozele, hormonelle Dysregulation, genetische Defekte

- Genetische Ursachen: z. B. Klinefelter-Syndrom (47,XXY), Turner-Syndrom (45,X), Y-Chromosom-Deletionen (z. B. AZF), CFTR-Mutationen bei obstruktiver Azoospermie

- Immunologische Ursachen: z. B. Antispermien-Antikörper

- Psychosoziale und Umweltfaktoren: Stress, Toxine, Lebensstil

Klinische Relevanz

- Abklärung nach 12 Monaten ohne Konzeption, ggf. früher bei Risikofaktoren

- Beide Partner sollten diagnostisch evaluiert werden (z. B. Zyklusmonitoring, Spermiogramm, Hormonstatus, Bildgebung)

- Eng verbunden mit habituellem Abort, da gemeinsame Ursachen bestehen können

- Frühe Diagnostik essenziell für gezielte Therapie (z. B. IVF, ICSI, Hormonbehandlung)

|

|

Insulinresistenz

|

Insulinresistenz bezeichnet eine verminderte zelluläre Antwort auf Insulin, insbesondere in Muskel-, Leber- und Fettgewebe. Dies führt zu einer gestörten Glukoseaufnahme, kompensatorischer Hyperinsulinämie und langfristig zu metabolischen Folgeschäden.

Pathogenese

- Rezeptor-Dysfunktion: Reduzierte Insulinrezeptor-Aktivität oder gestörte postrezeptorale Signaltransduktion (PI3K/AKT-Signalweg)

- Adipositas-assoziierte Inflammation: Proinflammatorische Zytokine (TNF-α, IL-6) hemmen die Insulinwirkung

- Intrazelluläre Lipotoxizität: Akkumulation von Fettsäuren und Diacylglycerolen stört Insulin-Signalwege

- AGEs (Advanced Glycation Endproducts): Fördern oxidativen Stress und endotheliale Dysfunktion

Folgeerkrankungen

- Metabolisches Syndrom: Kombination aus Insulinresistenz, Hypertonie, Dyslipidämie und Adipositas

- Diabetes mellitus Typ 2: Fortschreitende Betazell-Dysfunktion durch chronische Hyperinsulinämie

- Makroangiopathie: Erhöhtes Risiko für Atherosklerose, Myokardinfarkt und Schlaganfall

- Fettleber (NAFLD): Hepatische Insulinresistenz → gesteigerte Glukoneogenese → Fettablagerungen

Pathologische Veränderungen

- Pankreas: Betazell-Hypertrophie bei kompensatorischer Hyperinsulinämie, später Betazell-Erschöpfung

- Leber: Steatose, Lipidakkumulation, entzündliche Veränderungen

- Gefäße: Endotheliale Dysfunktion, atherosklerotische Plaquebildung

Klinische Relevanz

- Insulinresistenz ist ein zentrales pathophysiologisches Merkmal von Typ-2-Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen

- Früherkennung und Lebensstilinterventionen (Ernährung, Bewegung) sind entscheidend zur Prävention

- AGEs und inflammatorische Prozesse spielen eine Schlüsselrolle in der Krankheitsprogression

|

|

Interferon-γ

|

Interferon-γ (IFN-γ) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das hauptsächlich von T- Zellen (CD4 +, CD8 +) und NK- Zellen produziert wird. Es spielt eine zentrale Rolle in der zellulären Immunantwort und der Abwehr intrazellulärer Pathogene.

Funktion

- Aktiviert Makrophagen zur verstärkten Phagozytose und Zytokinproduktion

- Induziert die Expression von MHC-Klasse-I- und -II-Molekülen und verbessert so die Antigenpräsentation

- Fördert die TH1-Immunantwort und hemmt die TH2-vermittelte Immunreaktion

Klinische Relevanz

- Infektionsabwehr: Essenziell bei intrazellulären Pathogenen wie Mykobakterien und Viren

- Autoimmunerkrankungen: Überproduktion ist mit Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Rheumatoider Arthritis assoziiert

- Therapeutische Anwendungen: IFN-γ wird zur Behandlung von chronischer Granulomatose und bestimmten Krebsarten eingesetzt

Synonyms -

IFN-γ

|

|

Interleukin-1β

|

Interleukin-1β (IL-1β) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das eine zentrale Rolle in der angeborenen Immunabwehr und der Entzündungsreaktion spielt. Es wird primär von Makrophagen und Monozyten nach Aktivierung des Inflammasoms produziert.

Funktion

- Bindet an den IL-1-Rezeptor (IL-1R) und aktiviert NF-κB- und MAPK-Signalwege

- Fördert die Inflammation durch Induktion von Adhäsionsmolekülen, Chemokinen und weiteren Zytokinen

- Reguliert Fieber durch Aktivierung des Hypothalamus → Pyrogen

Klinische Relevanz

Synonyms -

IL-1β

|