|

Periost

|

Das Periost ist die gut vaskularisierte, schmerzempfindliche Bindegewebsschicht, die die äußere Oberfläche von Knochen bedeckt (außer an Gelenkflächen). Es ist funktionell wichtig für Knochenwachstum, -ernährung, -regeneration und als Ansatzpunkt für Sehnen und Bänder.

Schichten

- Stratum fibrosum: Äußere, kollagenfaserreiche Schicht mit Sharpey-Fasern → Sehnenansatz

- Stratum cambium: Zellreiche, osteogene Innenschicht mit Osteoprogenitorzellen und Blutgefäßen

Funktion

- Enthält osteogene Vorläuferzellen (v. a. bei Frakturheilung aktiv)

- Versorgt den äußeren kortikalen Knochen über Gefäße und Nerven

- Reizbar: Schmerzquelle bei Periostreizung oder -infiltration

Klinisch-pathologische Bedeutung

- Periostreaktion: Zeichen einer Irritation durch Trauma, Infektion oder Tumor (z. B. Zwiebelphänomen bei Ewing-Sarkom)

- Periostitis: Entzündliche Reaktion bei Infektion oder chronischer Reizung

- Wichtiger Ort der Frakturheilung (Kallusbildung aus Periostzellen)

Synonyms -

periostal,periostale,periostales

|

|

Peritonealkarzinose

|

Die Peritonealkarzinose bezeichnet das flächenhafte Auftreten von Tumorzellabsiedlungen (Metastasen) auf dem Peritoneum (Bauchfell), einer dünnen Gewebeschicht, die die Bauchhöhle und die inneren Organe auskleidet. Diese Form der Metastasierung entsteht häufig bei fortgeschrittenen Tumoren des Magen-Darm-Trakts (z. B. Magen-, Darm- oder Pankreaskarzinome) oder des Ovars (Eierstockkrebs). Die Tumorzellen verbreiten sich dabei meist über die freie Bauchhöhle, heften sich an das Peritoneum an und bilden multiple, teils zusammenfließende Knoten. Die Peritonealkarzinose ist oft mit einer schlechten Prognose verbunden und kann zu Komplikationen wie Aszites und Organfunktionsstörungen führen.

|

|

Perniziöse Anämie

|

Perniziöse Anämie ist eine Form der megaloblastären Anämie, die durch einen Vitamin-B12-Mangel infolge einer Autoimmun-Gastritis mit Verlust der Belegzellen und des intrinsischen Faktors verursacht wird. Dadurch wird die intestinale Resorption von Vitamin B12 gestört.

Pathophysiologie

- Zerstörung der Belegzellen durch Autoantikörper → Mangel an intrinsischem Faktor

- Vitamin-B12 kann im terminalen Ileum nicht aufgenommen werden → gestörte DNA-Synthese

- Folge: megaloblastäre hämatopoetische Veränderungen und neurologische Symptome

Typische Laborbefunde

Histologie

Klinische Relevanz

- Anämie-Symptome: Müdigkeit, Blässe, Dyspnoe

- Neurologisch: Parästhesien, Gangunsicherheit (funikuläre Myelose)

- Erhöhtes Risiko für Magenkarzinom durch chronisch-atrophische Gastritis

Synonyms -

perniziöse Anämie

|

|

PI3K/AKT/mTOR-Signalweg

|

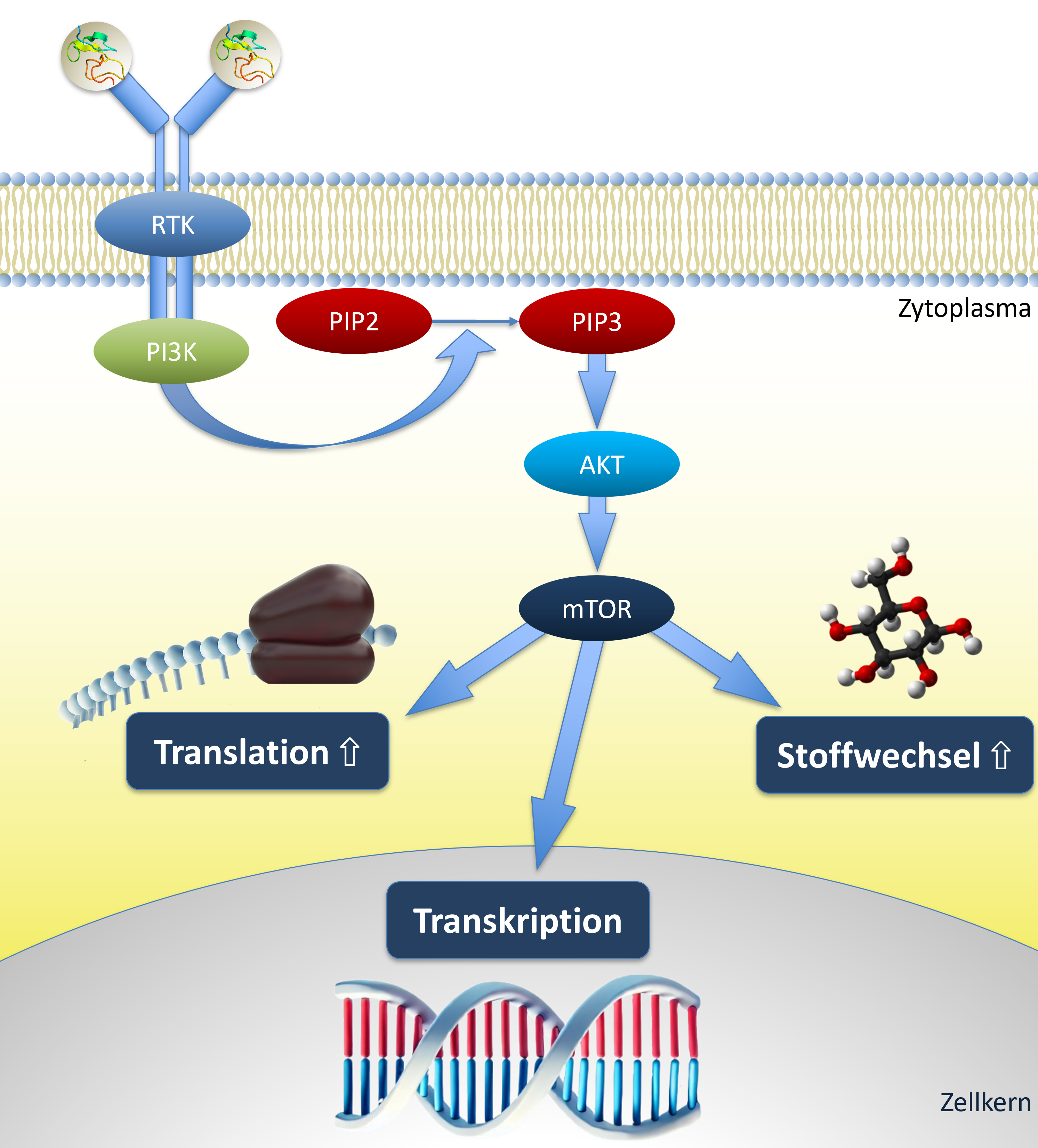

Der PI3K/AKT/mTOR-Signalweg ist ein zentraler intrazellulärer Signalweg, der Zellwachstum, Proliferation, Überleben und Stoffwechsel reguliert. Er wird durch extrazelluläre Signale, wie Wachstumsfaktoren oder Hormone, aktiviert und spielt eine entscheidende Rolle in der Tumorentstehung.

Mechanismus

- PI3K (Phosphoinositid-3-Kinase): Aktiviert durch Rezeptortyrosinkinasen oder G-Protein-gekoppelte Rezeptoren → katalysiert die Umwandlung von PIP2 in PIP3

- AKT (Protein Kinase B): Bindet an PIP3 und wird durch PDK1 und mTORC2 phosphoryliert → reguliert Zellzyklus, Apoptose und Stoffwechsel

- mTOR (mechanistic Target of Rapamycin): Schlüsselmolekül, das Zellwachstum und Proteinsynthese über die Komplexe mTORC1 und mTORC2 steuert

Bedeutung bei Krebs

- Hyperaktivierung durch Mutationen in PIK3CA, PTEN-Verlust oder AKT-Aktivierung

- Führt zu gesteigertem Zellwachstum, Apoptose-Resistenz und erhöhter Angiogenese

- Zentral in vielen soliden Tumoren, darunter Brust-, Prostata- und Lungenkarzinome

Therapeutische Relevanz

- PI3K-Inhibitoren: Alpelisib (bei PIK3CA-mutiertem Brustkrebs)

- AKT-Inhibitoren: Capivasertib, Ipatasertib (in klinischer Erprobung)

- mTOR-Inhibitoren: Everolimus, Temsirolimus (bei bestimmten soliden Tumoren und Lymphomen)

|

|

PIK3CA

|

PIK3CA (Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat 3-Kinase, katalytische Untereinheit Alpha) kodiert für die p110α-Protein, die katalytische Untereinheit der Klasse I Phosphoinositid-3-Kinasen (PI3K). Diese Kinase phosphoryliert Phosphatidylinositole und spielt eine zentrale Rolle in der Zellproliferation, dem Überleben und der Migration. Mutationen im PIK3CA-Gen sind häufig in verschiedenen soliden Tumoren, einschließlich Brust-, Kolorektal- und Hirntumoren.

Pathologische Relevanz

- Onkogene Mutationen: Häufige Mutationen wie E542K, E545K und H1047R führen zu einer konstitutiven Aktivierung des PI3K/AKT-Signalwegs, was unkontrolliertes Zellwachstum fördert. Diese Mutationen sind in etwa 30% der Brust- und Kolorektalkarzinome nachweisbar.

- Überwuchssyndrome: Somatische Mutationen im PIK3CA-Gen sind mit Überwuchssyndromen wie dem CLOVES-Syndrom und dem Klippel-Trénaunay-Syndrom assoziiert.

Diagnostik

Therapeutische Relevanz

- PI3K-Inhibitoren: Medikamente wie Alpelisib (Piqray) sind für die Behandlung von PIK3CA-mutierten, HR-positiven, HER2-negativen Brustkrebspatientinnen zugelassen.

- Therapieresistenz: PIK3CA-Mutationen können zur Resistenz gegenüber bestimmten zielgerichteten Therapien führen, was die Anpassung der Behandlungsstrategie erfordert.

|

|

Pilze

|

Pilze (Fungi) sind eukaryotische Mikroorganismen, die sowohl als Kommensalen als auch als opportunistische Pathogene im menschlichen Körper vorkommen. Sie umfassen Hefen, Schimmelpilze und dimorphe Pilze. In der Medizin spielen sie eine wichtige Rolle bei Infektionen, v. a. bei immungeschwächten Patienten.

Klassifikation (medizinisch relevant)

- Hefepilze: z. B. Candida spp., Cryptococcus neoformans

- Schimmelpilze: z. B. Aspergillus spp., Fusarium, Mucorales

- Dimorphe Pilze: z. B. Histoplasma, Blastomyces – temperaturabhängiger Wechsel zwischen Hefe- und Myzelform

- Dermatophyten: z. B. Trichophyton, Microsporum – verursachen oberflächliche Mykosen (Haut, Haare, Nägel)

Pathophysiologie

- Pilze dringen bei gestörter Immunabwehr oder Barrierefunktion in Gewebe ein

- Virulenzfaktoren: Adhäsine, Biofilmbildung, Hyphenbildung, Enzyme (z. B. Proteasen, Phospholipasen)

- Aktivierung der angeborenen Immunantwort über Dectin-1, Toll-like-Rezeptoren u. a.

Klinische Relevanz

- Oberflächliche Mykosen: Haut, Nägel, Schleimhäute (z. B. Soor, Tinea)

- Systemmykosen: Invasive Infektionen bei Immunsuppression (z. B. invasive Aspergillose, Candidämie)

- Diagnostik: Histologie (PAS, Grocott), Kultur, PCR, Antigennachweise (z. B. Galaktomannan, β-D-Glucan)

- Therapie: Antimykotika wie Azole, Amphotericin B, Echinocandine

Synonyms -

Mykosen,Mykose,Pilzen

|

|

Plasmazelle

|

Plasmazellen sind terminal differenzierte B-Lymphozyten, die auf die Produktion und Sekretion von Antikörpern spezialisiert sind. Sie spielen eine zentrale Rolle in der humoralen Immunantwort.

Morphologie

- Ovaler Zellkörper mit exzentrisch gelegenem, speichenradartigem Zellkern

- Basophiles Zytoplasma mit ausgeprägtem rauem endoplasmatischem Retikulum (rER)

- Perinukleäre Aufhellung durch Golgi-Apparat

Funktion

- Produktion von Immunglobulinen (IgA, IgG, IgM, IgE, IgD)

- Langfristige humorale Immunantwort durch Antikörpersezernierung

- Aktivierung durch Antigenkontakt und Interaktion mit T-Helferzellen

Lebensdauer

- Kurze Lebensdauer: Tage bis wenige Wochen (in peripheren Geweben nach akuter Infektion)

- Langlebige Plasmazellen: Monate bis Jahre (v. a. im Knochenmark, sezernieren Antikörper langfristig)

Klinische Relevanz

- Erhöhte Plasmazellzahlen bei chronischen Entzündungen und Autoimmunerkrankungen

- Plasmazell-Neoplasien wie multiples Myelom oder Plasmozytom

- Wichtiger Bestandteil der immunhistologischen Diagnostik (CD138+, CD38+, MUM1+, CD19-, CD20-)

Synonyms -

Plasmazelle,Plasmazellinfiltration,Plasmazellen

|

|

Polarisation

|

Polarisation bezeichnet in der histologischen Diagnostik die Verwendung von polarisiertem Licht, um doppelbrechende Strukturen in Gewebepräparaten sichtbar zu machen. Sie dient als ergänzende Technik zur Lichtmikroskopie, v. a. zur Unterscheidung von exogenen Partikeln und kristallinen Substanzen.

Prinzip

- Zwei senkrecht zueinander stehende Polarisationsfilter (Polarisator unten, Analysator oben) werden in den Strahlengang eingebracht → linear polarisiertes Licht wird blockiert, sofern es seine Schwingungsebene nicht verändert

- Bestimmte Substanzen (z. B. Kristalle, Fasern, Silikate) sind anisotrop und verändern die Lichtwellenrichtung → Doppelbrechung

- Diese Strukturen erscheinen unter polarisiertem Licht hell auf dunklem Hintergrund

- Isotrope Substanzen (z. B. Kohlenstoff, Hämosiderin, Melanin) bleiben lichtundurchlässig/schwarz

Typische Anwendungen

- Silikose: Nachweis doppelbrechender Silikatpartikel in Lungenmakrophagen

- Asbestose: Identifikation von asbestassoziierten Körperchen (teilweise doppelbrechend)

- Gicht / Pseudogicht: Polarisierbare Harnsäure- oder Pyrophosphatkristalle in Gelenkflüssigkeit

- Amyloid: Nach Kongo-Rot-Färbung → grün-gelbe Birefringenz im polarisierten Licht

Diagnostische Bedeutung

- Hilfe bei der Unterscheidung von Pigmenten: z. B. Anthrakose (nicht polarisiert) vs. Silikose (polarisiert)

- Nachweis exogener Partikel bei Pneumokoniosen, Fremdkörpern

- Keine Färbung notwendig – viele doppelbrechende Substanzen sind nativ erkennbar

Synonyms -

Polarisiertes Licht,Doppelbrechung,doppelbrechend

|

|

POLE

|

POLE kodiert für die katalytische Untereinheit der DNA-Polymerase ε, die eine zentrale Rolle bei der DNA-Replikation und -Reparatur spielt. Das Gen befindet sich auf Chromosom 12q24.3.

Funktion

- DNA-Replikation: POLE ist für die Synthese des Leitstrangs während der DNA-Replikation verantwortlich.

- Proofreading-Aktivität: Besitzt eine 3'→5' Exonuklease-Aktivität zur Fehlerkorrektur, was die Replikationstreue erhöht.

Pathologische Relevanz

- Germline-Mutationen: Führen zum Polymerase-Proofreading-assoziierten Polyposis-Syndrom (PPAP), welches mit einem erhöhten Risiko für kolorektale und endometriale Karzinome verbunden ist.

- Somatische Mutationen: Besonders in der Exonuklease-Domäne führen sie zu ultramutierten Tumoren mit hoher Mutationslast, häufig beobachtet bei endometrialen und kolorektalen Karzinomen.

Diagnostik

- Genetische Tests: Sequenzierung des POLE-Gens zur Identifizierung von Mutationen, insbesondere bei Patienten mit multiplen Adenomen oder frühzeitigem Auftreten von Darmkrebs.

- Mutationsanalyse: Untersuchung auf somatische POLE-Mutationen in Tumorgewebe zur Bestimmung der Mutationslast und potenziellen Therapieansätzen.

Therapeutische Relevanz

- Immuntherapie: Tumoren mit POLE-Mutationen und hoher Mutationslast zeigen oft eine bessere Ansprechrate auf Immun-Checkpoint-Inhibitoren.

- Überwachung: Patienten mit PPAP-Syndrom benötigen intensive Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von malignen Veränderungen.

|

|

Pollakisurie

|

Pollakisurie bezeichnet eine vermehrte Frequenz der Blasenentleerung bei gleichzeitig normaler oder reduzierter Urinmenge pro Miktion. Sie ist ein häufiges urologisches Symptom und tritt typischerweise tagsüber auf.

Ursachen

- Harnwegsinfektionen: z. B. akute Zystitis

- Reizblase: idiopathisch oder neurogen

- Blasentumoren oder Blasensteine

- Prostatahyperplasie (bei Männern)

- Interstitielle Zystitis oder chronische Entzündungen

Abgrenzung

- Polyurie: Vermehrte Gesamturinmenge (z. B. bei Diabetes)

- Nykturie: Vermehrtes nächtliches Wasserlassen

- Dysurie: Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen

Diagnostik

- Anamnese, Urinstatus, Urinkultur

- Ultraschall, ggf. Zystoskopie oder Urodynamik

Klinische Relevanz

- Pollakisurie ist ein Leitsymptom bei Harnwegsinfekten und Blasenfunktionsstörungen

- Erfordert differenzialdiagnostische Abklärung zur gezielten Therapie

|

|

Polyp

|

Ein Polyp ist eine Schleimhautwucherung, die in das Innere eines Hohlorgans wie Darm, Gebärmutter oder Nase hineinragt. Polypen können gestielt oder breitbasig sein. Der Begriff polypös beschreibt das Vorhandensein mehrerer Polypen oder eine polypenartige Wachstumsform. Manche Polypen, vor allem im Darm, haben ein Entartungsrisiko und werden daher oft überwacht oder entfernt.

Synonyms -

polypös, polypöse, polypoid, polypoider

|

|

Polythelie

|

Polythelie bezeichnet das Vorhandensein von überzähligen Mamillen ( akzessorische Brustwarzen) zusätzlich zu den regulären. Diese entstehen entlang der sogenannten Milchleisten (Linea mammaria), die sich embryonal von der Axilla bis zur Leiste erstrecken.

Pathologische Relevanz

- Polythelie ist meist ein benignes, klinisch unbedenkliches Phänomen.

- In seltenen Fällen kann eine assoziierte ektopische Brustdrüse funktionell aktiv sein und z. B. während der Laktation anschwellen.

- Bei multiplen akzessorischen Mamillen kann eine Assoziation mit Nieren- oder Urogenitalanomalien bestehen (v. a. bei bestimmten genetischen Syndromen).

Vorkommen und Lokalisation

- Polythelie tritt in etwa 1–5 % der Bevölkerung auf.

- Die häufigsten Lokalisationen befinden sich submammär, entlang der Milchleiste.

- Seltener treten Mamillen außerhalb dieser Linie auf (atypische Polythelie).

Diagnostik

- Diagnose in der Regel klinisch, durch Inspektion.

- Histologisch zeigt sich typischerweise pigmentiertes Plattenepithel mit darunter liegenden Milchgängen oder rudimentärem Drüsengewebe.

Therapeutische Relevanz

- In der Regel ist keine Therapie erforderlich.

- Bei ästhetischer Beeinträchtigung oder Beschwerden kann eine chirurgische Exzision erfolgen.

- Histologische Aufarbeitung nach Exzision zur Abgrenzung gegenüber dermalen Tumoren empfohlen.

|

|

postprandial

|

Postprandial bezeichnet den Zeitraum nach der Nahrungsaufnahme, insbesondere in Bezug auf metabolische Prozesse wie den Blutzucker- und Hormonspiegel.

Klinische Relevanz

- Postprandiale Hyperglykämie: Erhöhter Blutzucker nach dem Essen, wichtig in der Diabetesdiagnostik

- Postprandiale Lipämie: Anstieg der Blutfette nach einer fettreichen Mahlzeit

- Postprandiales Dumping-Syndrom: Beschleunigte Magenentleerung mit Kreislaufreaktionen, z. B. nach Magenoperationen

|

|

Präneoplasie

|

Präneoplasien (auch: Präkanzerosen) sind zelluläre oder gewebliche Vorstufen maligner Tumoren mit erhöhtem Entartungsrisiko. Sie zeigen morphologische, molekulare oder funktionelle Veränderungen, die die Entwicklung eines Karzinoms begünstigen können.

Formen

- Obligate Präkanzerosen: Hohe Wahrscheinlichkeit der malignen Transformation (z. B. familiäre adenomatöse Polyposis, M. Bowen)

- Fakultative Präkanzerosen: Geringeres, aber nachweisbares Risiko (z. B. chronisch-entzündliche Schleimhautveränderungen, atypische Hyperplasien)

Beispiele

Pathologische Merkmale

Klinische Relevanz

- Frühzeitige Erkennung und Überwachung essenziell zur Tumorprävention

- Therapie kann medikamentös, endoskopisch oder chirurgisch erfolgen – je nach Risiko und Läsionstyp

Synonyms -

präneoplastische,Präkanzerose,Präkanzerosen,Präneoplasien,präneoplastisch,präneoplastisches,präneoplastische Entwicklung

|

|

Prävalenz

|

Prävalenz bezeichnet die Häufigkeit einer Krankheit oder eines Zustands in einer definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines Zeitraums. Sie gibt an, wie viele Personen in einer Population eine bestimmte Erkrankung haben.

Arten der Prävalenz

- Punktprävalenz: Anteil der Betroffenen zu einem bestimmten Zeitpunkt

- Periodenprävalenz: Anteil der Betroffenen innerhalb eines definierten Zeitraums

- Lebenszeitprävalenz: Anteil der Personen, die im Laufe ihres Lebens die Erkrankung entwickeln

Klinische Relevanz

- Wichtige Maßzahl für Epidemiologie und Gesundheitsplanung

- Hilft bei der Einschätzung der Krankheitslast in einer Population

- Unterscheidung von Inzidenz, die die Neuerkrankungen in einem Zeitraum beschreibt

|