|

Lebenszeitrisiko

|

Das Lebenszeitrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person im Laufe ihres Lebens eine bestimmte Krankheit entwickelt oder ein bestimmtes Ereignis (z. B. einen Herzinfarkt) erlebt. Es wird meist als prozentualer Wert angegeben und bezieht sich auf das Risiko von der Geburt bis zum Lebensende. In der Onkologie wird das Lebenszeitrisiko häufig genutzt, um das Risiko für die Entwicklung bestimmter Krebsarten darzustellen, und berücksichtigt sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren, die im Laufe des Lebens auf eine Person einwirken können.

|

|

Leberabszess

|

Leberabszesse sind lokalisierte, eitrige Einschmelzungen im Leberparenchym, ausgelöst durch bakterielle, parasitäre oder mykotische Erreger. Sie stellen eine potenziell schwerwiegende Komplikation abdomineller oder systemischer Infektionen dar.

Pathogenese

- Pyogene Abszesse: häufig verursacht durch Enterobakterien (z. B. E. coli), Streptokokken, Klebsiella pneumoniae oder Anaerobier – oft über hämatogene Streuung oder biliären Reflux.

- Amoebenabszesse: durch Entamoeba histolytica, meist nach intestinaler Infektion mit hämatogener Leberbesiedlung.

- Mykotische Abszesse: v. a. bei Immunsuppression durch Candida spp. oder Aspergillus spp..

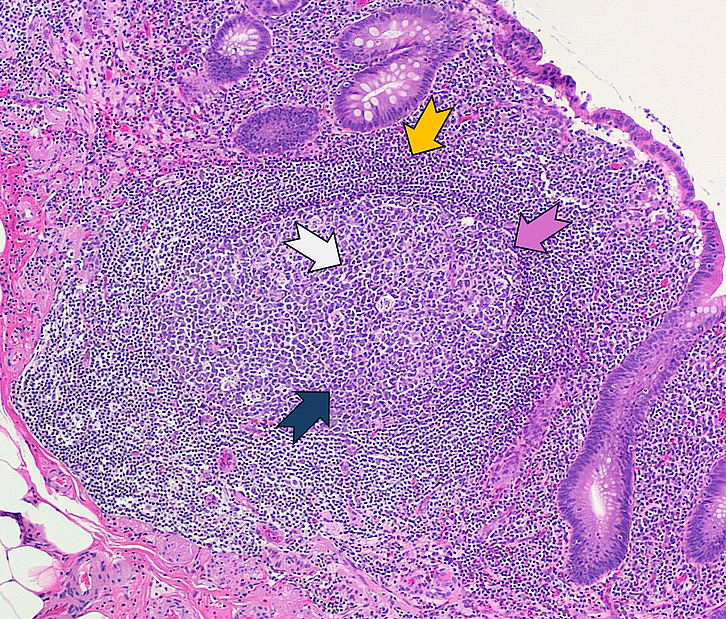

Histologie

Diagnostik und Therapie

- Bildgebung (Ultraschall, CT), ggf. Punktion zur Erregerdiagnostik.

- Behandlung: Antibiotika (breit → gezielt), ggf. Drainage, bei Amoeben Metronidazol, bei Mykosen Antimykotika.

Synonyms -

Leberabszesse

|

|

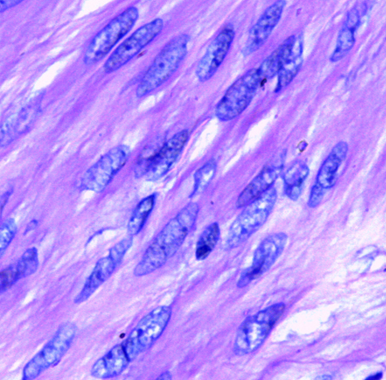

Leiomyom

|

Ein Leiomyom ist ein gutartiger Tumor des glatten Muskelgewebes und tritt häufig im Myometrium des Uterus auf.

Pathologie

- Makroskopisch: grau-weiße, feste Knoten, meist gut umschrieben, whirliger Schnittflächenaspekt

- Histologisch: gleichmäßige, spindelige glatte Muskelzellen in Bündeln, keine Atypien, keine Nekrosen, niedrige Mitoserate

- Subtypen: konventionelles Leiomyom, zellreiches Leiomyom, atypisches (symplastisches) Leiomyom

Immunphänotyp

- positiv: Desmin, SMA (glatte Muskel-Aktin), H-Caldesmon, Östrogen- und Progesteronrezeptoren

- negativ: z. B. CD117, DOG1 (hilfreich zur Abgrenzung von GIST)

Klinische Relevanz

Synonyms -

Leiomyome,Myom,Myome,Leiomyomen,Myomen

|

|

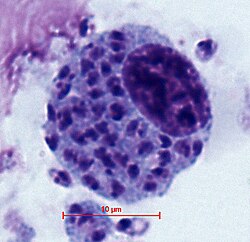

Leishmaniose

|

Die Leishmaniose ist eine protozoäre Infektion, verursacht durch Leishmania spp.. Sie tritt in kutaner, mukokutaner und viszeraler Form auf und betrifft vor allem tropische und subtropische Regionen.

Erreger und Übertragung

- Leishmania donovani-Komplex: Viszerale Leishmaniose (Kala-Azar)

- Leishmania tropica, major: Kutan (z. B. „Orientbeule“)

- Leishmania braziliensis: Mukokutan

- Übertragung (Promastigoten): Stich der Sandmücke (Phlebotomus, Lutzomyia)

- Reservoirwirte: Hunde, Nagetiere, Wildtiere

- Vorkommen: Tropen, Subtropen und Mittelmeerraum; viszerale Form v. a. in Indien, Ostafrika, Brasilien

Histologie

Klinische Manifestationen

- Kutan: Ulzera mit zentraler Nekrose

- Mukokutan: Zerstörung von Nasen-/Mundschleimhaut

- Viszeral: Fieber, Hepatosplenomegalie, Panzytopenie

Diagnostik und Relevanz

- Histologie: Direktnachweis in Haut-, KM-, Leber- oder Milzbiopsien

- Giemsa: Sensitiv für intrazelluläre Parasiten

- Therapie: Amphotericin B (viszeral), Miltefosin (kutane Formen) u.a.

Synonyms -

Leishmanien

|

|

Lewis-System

|

Lewis-Antigene sind erythrozytäre und sekretorische Glykoproteine, die zur ABO-Blutgruppensystem-assoziierten Lewis-Antigenfamilie gehören. Sie entstehen durch die enzymatische Modifikation von H-Antigenen durch Fucosyltransferasen und sind vor allem in Sekreten, auf Epithelien und in geringerem Maße auf Erythrozyten vorhanden.

Wichtige Lewis-Antigene

- Lea: Erstes Produkt der FUT3 (Lewis-Gen)-kodierten Fucosylierung, exprimiert bei Lewis-positiven (Le a+b−) Individuen

- Leb: Zweites Produkt, benötigt zusätzlich eine FUT2 (Secretor-Gen)-Aktivität; exprimiert bei Le a−b+ Individuen

- Lewis-negative (Le a−b−): Fehlen der FUT3-Funktion, häufiger in bestimmten Ethnien

Klinische Relevanz

- Onkologie: Lewis-Antigene (z. B. CA19-9 = sialyl-Lea) sind Tumormarker für Pankreas- und Magenkarzinome

- Transfusionsmedizin: Lewis-Antikörper sind meist IgM-Antikörper und klinisch selten hämolytisch

- Mikrobiologie: Bestimmte Pathogene (z. B. Helicobacter pylori) nutzen Lewis-Antigene als Adhäsionsrezeptoren

Synonyms -

Lewis-B-Antigene

|

|

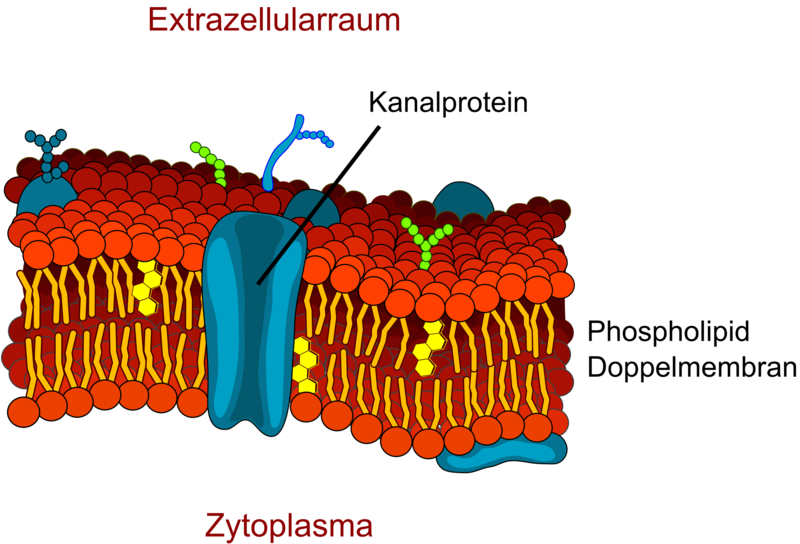

Lipidmembran

|

Die Lipidmembran, auch zelluläre Biomembran oder Zellmembran genannt, ist eine doppelschichtige Struktur aus Lipiden, die jede Zelle und viele Organellen umgibt. Sie besteht primär aus Phospholipiden, die sich mit ihren hydrophilen Köpfen nach außen und ihren hydrophoben Fettsäureketten nach innen anordnen.

Struktur und Bestandteile

- Phospholipide: Hauptkomponente, bilden die Lipiddoppelschicht

- Cholesterin: Reguliert Fluidität und Stabilität der Membran

- Proteine: Integrale und periphere Membranproteine übernehmen Transport-, Rezeptor- und Enzymfunktionen

- Kohlenhydrate: Als Glykoproteine/-lipide an der Außenseite zur Zell-Zell-Erkennung

Funktion

- Barriere zwischen intra- und extrazellulärem Raum

- Steuerung des Stoffaustauschs (z. B. Ionen, Nährstoffe, Signalmoleküle)

- Signaltransduktion über membranständige Rezeptoren

- Verankerung des Zytoskeletts und Zellinteraktionen

Klinische Relevanz

- Veränderungen der Lipidmembranstruktur oder -zusammensetzung spielen eine Rolle bei Apoptose, Tumorentstehung, Vireninvasion (z. B. HIV, SARS-CoV-2) und neurodegenerativen Erkrankungen.

Synonyms -

Zellmembran

|

|

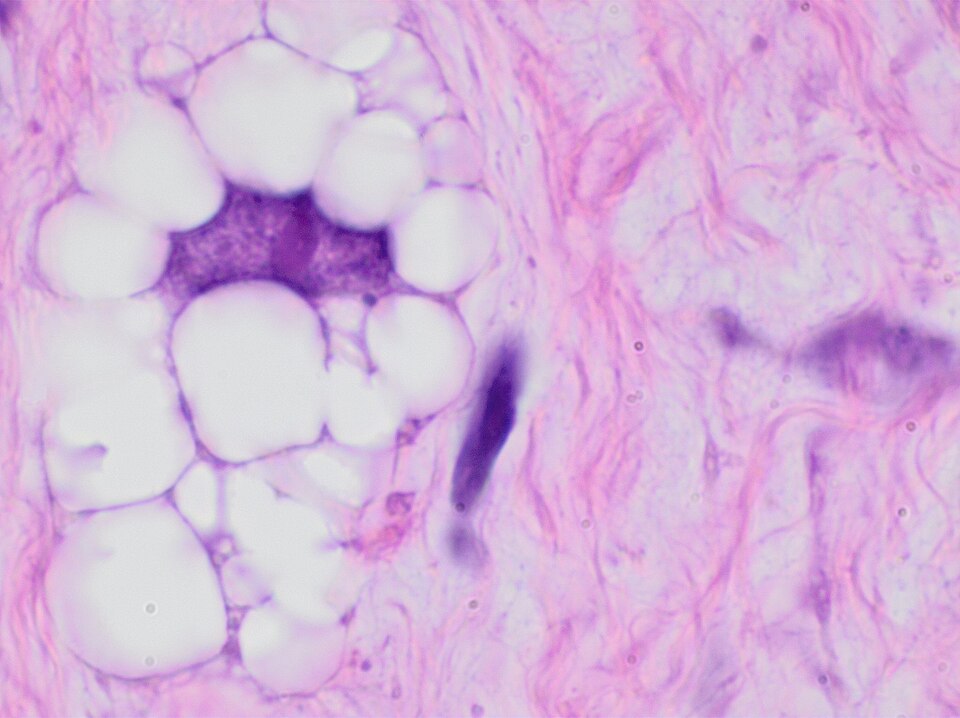

Lipoblast

|

Lipoblasten sind unreife Vorläuferzellen des Fettgewebes, meist mit plurivakuolärem Zytoplasma und randständigem, eingebuchtetem Zellkern („Siegelringform“). Sie sind physiologisch selten sichtbar, pathologisch jedoch v. a. bei bestimmten lipogenen Tumoren diagnostisch relevant.

Morphologie

- Spindel- bis polygonale Zellen mit ein- oder plurivakuolärem Zytoplasma

- Verdrängter, oft eingebuchteter oder hyperchromatischer Zellkern

- Immunhistochemisch: meist S100+, je nach Entität auch MDM2, CDK4 oder PLAG1 positiv

Tumoren mit Lipoblasten

- Lipoblastom (PLAG1-Rearrangement): benigne, v. a. Säuglinge/Kleinkinder

- Chondroides Lipom (6p21-Rearrangement): selten, gutartig, chondroid-myxoides Stroma

- Gut differenziertes Liposarkom / ALT (MDM2/CDK4-Amp.): vereinzelt Lipoblasten, lokal aggressiv

- Myxoides Liposarkom (FUS-DDIT3-Fusion): typische Lipoblasten, kapilläres Stroma

- Dedifferenziertes Liposarkom (MDM2/CDK4-Amp.): aggressive Komponente mit Lipoblasten möglich

- Pleomorphes Liposarkom (komplexe Aberrationen): bizarre, hochatypische Lipoblasten

- Atyp. spindelzelliger/pleomorpher lipomatöser Tumor (keine MDM2/CDK4-Amp.): Lipoblasten-ähnlich, niedrige Malignität

Differenzialdiagnose

- Reifer Adipozyt: groß, monovakuolär, ohne Atypie

- Schaumzelle: CD68+, kein Lipoblast

Synonyms -

Lipoblasten

|

|

Lipofuszin

|

Lipofuszin ist ein intrazelluläres Alterungspigment, das sich v. a. in langlebigen Zellen wie Herz-, Leber- und Nervenzellen ansammelt. Es besteht aus oxidierten Lipid- und Proteinresten und gilt als Marker für zellulären Verschleiß oder chronischen oxidativen Stress.

Entstehung

- Abbauprodukte aus autophagierten Zellorganellen (v. a. Mitochondrien, Membranlipide)

- Unvollständiger lysosomaler Abbau → akkumulierter Abfallstoff

- Zunehmende Bildung bei Alterung, oxidativem Stress, Hypoxie oder zellulärer Atrophie

Histologie

- Fein körnige, gelb-bräunliche Pigmente im Zytoplasma, perinukleär lokalisiert

- Stark lipidhaltig, nicht eisenhaltig

- Nachweis: HE (schwach), Sudan-Schwarz, Ölrot, Autofluoreszenz

Klinische Relevanz

- Kein pathologisches Pigment, sondern alters- oder belastungsassoziiert

- Vermehrung bei chronischem Zellstress, z.B. bei Herzinsuffizienz oder Leberatrophie

- Differenzialdiagnose zu Hämosiderin (nicht Berliner-Blau-positiv) und Melanin

|

|

Lipomatose

|

- Definition: Generalisierte oder fokale Vermehrung von Fettgewebe.

- Ätiologie: Unklare Genese, kann idiopathisch oder sekundär (z.B. nach Traumata, Erkrankungen, Medikamente) auftreten.

- Verteilung: Kann in verschiedenen Organen oder systemisch vorkommen, besonders häufig subkutan, intra- und retroperitoneal.

- Subtypen: Multiple lipomatöse Tumoren (Lipome), diffus verteiltes Fettgewebe oder fokale Ansammlungen (z.B. bei der zervikalen Lipomatose).

- Klinische Bedeutung: Meist asymptomatisch, kann jedoch je nach Lokalisation mechanische Symptome (z.B. Atemprobleme) verursachen.

- Diagnostik: Bildgebung (z.B. Ultraschall, CT, MRT), Biopsie bei unklarer Dignität.

- Therapie: Keine spezifische Therapie erforderlich, chirurgische Entfernung bei symptomatischen oder kosmetisch störenden Befunden möglich.

- Differentialdiagnosen: Liposarkom, Lipodystrophie, Adipositas.

|

|

Lipophil

|

Lipophil bedeutet „fettliebend“ und beschreibt die Eigenschaft einer Substanz, sich bevorzugt in fetten oder unpolaren Lösungsmitteln zu lösen. Lipophile Moleküle sind typischerweise hydrophob (wasserabweisend) und besitzen meist unpolare oder schwach polare Strukturen.

Beispiele und Bedeutung

- Lipophile Medikamente: z. B. Steroidhormone, Benzodiazepine – gute Zellmembranpassage

- Gewebeverteilung: Lipophile Substanzen reichern sich bevorzugt im Fettgewebe an

- Toxikologie: Lipophile Toxine wie Dioxine sind schwer aus dem Körper zu eliminieren

Klinische Relevanz

- Beeinflusst Resorption, Verteilung und Halbwertszeit von Arzneistoffen

- Wichtiger Parameter in der Pharmakokinetik und bei der Wahl von Lösungsmitteln

Synonyms -

lipophile,lipophiles,lipophiler

|

|

Loss of Heterozygosity

|

Loss of Heterozygosity (LOH) bezeichnet den Verlust einer heterozygoten genetischen Region, bei der eine zuvor vorhandene normale (wildtypische) und eine mutierte Allel-Kopie durch den Verlust der normalen Kopie zu einem homozygoten mutierten Zustand übergeht. LOH tritt häufig in Tumorsuppressorgenen auf und fördert die Tumorentstehung.

Pathologische Relevanz

- Wichtiger Mechanismus bei der Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen (z. B. TP53, RB1, BRCA1, PTEN).

- LOH ist ein Schlüsselmechanismus im sogenannten Two-Hit-Modell der Tumorentstehung nach Knudson.

- Erhöhte genetische Instabilität fördert Karzinogenese.

Nachweis

- Analysen durch Next-Generation-Sequencing (NGS), Mikrosatelliten-Analysen oder Comparative Genomic Hybridization (CGH).

- Kann als Marker für homologe Rekombinationsdefizienz (HRD) dienen, z. B. bei BRCA-mutierten Tumoren.

Klinische Relevanz

- LOH im BRCA1/2-Bereich dient als prädiktiver Biomarker für die Wirksamkeit von PARP-Inhibitoren in Ovarial- und Brustkrebs.

- LOH in TP53 oder RB1 wird mit aggressiveren Tumorverläufen assoziiert.

Synonyms -

LOH

|

|

Loss-of-Function-Mutationen

|

Loss-of-Function (LoF)-Mutationen sind genetische Veränderungen, die zu einem vollständigen oder teilweisen Funktionsverlust eines Proteins führen. Diese Mutationen treten häufig in Tumorsuppressorgenen auf und können durch Punktmutationen, Deletionen, Frameshifts oder Spleißstellenmutationen verursacht werden.

Mechanismus

- Mutationen führen zur Reduktion oder Inaktivierung der Proteinexpression.

- Häufig betroffen sind Gene, die Zellzykluskontrolle, DNA-Reparatur oder Apoptose regulieren.

- Beidseitiger Funktionsverlust (biallelische Inaktivierung) ist oft erforderlich, um eine pathogene Wirkung zu entfalten (Knudson-Hypothese).

Beispiele für LoF-Mutationen

- TP53 (p53-Suppressorprotein, Zellzyklus- und Apoptosekontrolle)

- BRCA1/BRCA2 (DNA-Reparatur, homologe Rekombination)

- PTEN (PI3K/AKT-Signalweg, Zellwachstumskontrolle)

- RB1 (Retinoblastom-Gen, Zellzyklusregulation)

- MLH1/MSH2 (Mismatch-Reparatur, Mikrosatelliteninstabilität)

Synthetische Letalität

Synthetische Letalität tritt auf, wenn der Verlust eines einzelnen Gens für die Zelle noch kompensierbar ist, während der gleichzeitige Verlust eines zweiten, funktionell verknüpften Gens zum Zelltod führt. Dieses Prinzip wird therapeutisch genutzt, indem gezielt Signalwege oder DNA-Reparaturmechanismen inhibiert werden, auf die Tumorzellen mit LoF- Mutationen angewiesen sind. Beispiele:

- PARP-Inhibitoren bei BRCA1/BRCA2-mutierten Tumoren (Defekt in der homologen Rekombination → verstärkte Abhängigkeit von alternativen DNA-Reparaturwegen)

- PI3K-Inhibitoren bei PTEN-Verlust (Verstärkte Signalweiterleitung im PI3K/AKT-Signalweg)

Klinische Relevanz

- LoF-Mutationen in Tumorsuppressorgenen begünstigen die Karzinogenese.

- Prädiktiver Biomarker für bestimmte Therapien, z. B. PARP-Inhibitoren bei BRCA-Mutationen.

- Ermöglichen gezielte Behandlungen durch das Prinzip der synthetischen Letalität.

Synonyms -

LoF,LoF-Mutation

|

|

Lunge

|

Die Lunge (Gesamtgewicht ca. 1000–1200 g; rechts > links) ist ein paariges Atemorgan im Thorax, das der Gasaustauschfunktion dient. Sie liegt beidseits des Mediastinums.

Makroskopie

- Lappen: rechts: Ober-, Mittel-, Unterlappen; links: Ober-, Unterlappen

- Hilus: Eintritt von Bronchien, A. pulmonalis, Vv. pulmonales

Aufbau

- Bronchialbaum: Trachea → Bronchien → Bronchiolen → Alveolen

- Alveolen: Pneumozyten Typ I (Gasaustausch), Typ II (Surfactant)

- Pleura: visceralis (organständig), parietalis (thorakal)

Histologie

- Bronchien: respiratorisches Flimmerepithel, Knorpel, Muskelschicht

- Bronchiolen: kein Knorpel, einschichtiges Epithel

- Alveolen: einschichtiges Plattenepithel, Surfactant-Bildung

Gefäße

- Vasa publica: A. pulmonalis (CO₂-reiches Blut), Vv. pulmonales (O₂-reich)

- Vasa privata: Aa. bronchiales versorgen Lungengewebe

Pathologische Relevanz

- Pneumonie: alveolär oder interstitiell

- Emphysem: Alveolenerweiterung, Elastizitätsverlust

- Bronchialkarzinom: z. B. Adeno-, Plattenepithel-, kleinzellig

- Lungenembolie: akuter Gefäßverschluss durch Thromboembolus

Diagnostik

- Histopathologie: Biopsie, Resektat (z. B. Tumor, Fibrose, Infektion)

- Zytologie: BAL, Sputum, Punktion

- Bildgebung: Rö-Thorax, CT, ggf. PET-CT

|

|

Lymphangiose

|

Lymphangiose bezeichnet die intra-lymphatische Tumorausbreitung durch aktive Infiltration und Besiedlung von Lymphgefäßen durch maligne Zellen. Sie tritt häufig bei Adenokarzinomen (z. B. Mamma, Lunge, Magen) auf und ist mit einer ungünstigen Prognose assoziiert.

Pathogenese & molekulare Mechanismen

- Aktive Invasion in Lymphgefäße durch Matrix-Metalloproteinasen und Verlust von E-Cadherin

- Lymphangiogenese durch VEGF-C/D → Aktivierung von VEGFR-3 auf lymphatischen Endothelien

- Chemokin-vermittelte Migration: CXCL12/CXCR4 und CCL21/CCR7 fördern gezielte Tumorzellwanderung entlang lymphatischer Gradienten

- Transkriptionsfaktoren wie PROX1 und SOX18 regulieren lymphatische Gefäßneubildung

Histologie

- Tumorzellnester in weiten, dünnwandigen Gefäßen ohne Erythrozyten

- D2-40 (Podoplanin): Marker für lymphatische Endothelien

- Abgrenzung zur Blutgefäßinvasion ggf. immunhistochemisch erforderlich

Klinische Relevanz

- L1-Kriterium in der TNM-Klassifikation (Lymphgefäßinvasion nachweisbar)

- Assoziiert mit erhöhter Metastasierungsrate und reduzierter Prognose

- Typisch bei Mammakarzinom, NSCLC, Magen-, Pankreas-, Kolonkarzinom

Synonyms -

Lymphangiosis, L1, Lymphangiosis carcinomatosa

|

|

Lymphfollikel

|

Lymphfollikel sind mikroskopisch erkennbare, kugelförmige Ansammlungen von B-Lymphozyten im lymphatischen Gewebe, insbesondere in Lymphknoten, der Milz und dem mukosaassoziierten lymphatischen Gewebe (MALT). Sie sind zentral für die adaptive Immunantwort.

Aufbau und Funktion

- Primärfollikel: Enthalten naive B-Zellen (Ruhezustand ohne Antigenkontakt)

- Sekundärfollikel: Entwickeln sich nach Antigenkontakt und enthalten ein Keimzentrum

Zonen des Keimzentrums

- Dunkle Zone: Proliferation von B-Zellen (Zentroblasten), somatische Hypermutation zur Antikörperdiversifizierung

- Helle Zone: Selektion reifer B-Zellen (Zentrozyten) mit hoher Affinität für das Antigen (klonale Selektion)

- Mantelzone: Enthält naive B-Zellen und Gedächtniszellen

Immunhistochemie

- BCL6, CD10: Marker für Keimzentrums-B-Zellen (dunkle und helle Zone)

- BCL2: Negativ in reaktiven Keimzentren, positiv im follikulären Lymphom

- CD20: Pan-B-Zell-Marker

Klinische Relevanz

- Reaktive Lymphfollikel sind vergrößert bei Infektionen oder Entzündungen

- Pathologische Veränderungen treten bei Lymphomen (z. B. follikuläres Lymphom) auf

- Immunhistochemie ist entscheidend für die Diagnostik maligner Lymphome

Synonyms -

Lymphfollikelbildung

|

/Leberabszess/Makroskopie/Leberabszess_Entamoeba_PD.jpg)