|

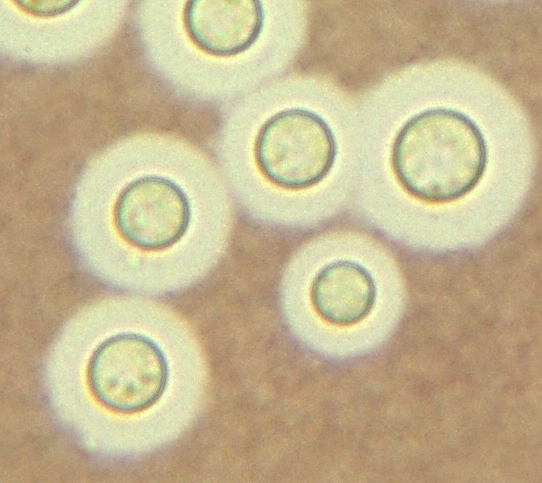

Kapsel(Pilze)

|

Die Kapsel ist eine polysaccharidreiche, strukturierte Außenschicht einiger Pilze, die den Zellkörper umgibt und eine wichtige Rolle in der Pathogenität und Immunabwehrumgehung spielt.

Biologische Merkmale

- Besteht überwiegend aus hochmolekularen Polysacchariden (z. B. Glucuronoxylomannan).

- Umgibt die Zellwand und bildet eine mucoide, teilweise gelartige Hülle.

- Nicht bei allen Pilzen vorhanden – charakteristisch z. B. für Cryptococcus neoformans.

Funktionelle Bedeutung

- Schützt den Pilz vor Phagozytose durch Makrophagen und neutrophile Granulozyten.

- Wirkt immunsuppressiv durch Hemmung der antigenpräsentierenden Zellen.

- Fördert das Überleben im Wirtsorganismus, v. a. bei immungeschwächten Patienten.

Diagnostik

- Nachweis z. B. durch Negativkontrast (Tuschefärbung) im Nativpräparat bei Cryptococcus.

- Im histologischen Schnitt durch mukoid erscheinende Zone erkennbar (z. B. HE, PAS, Grocott).

- Auch serologischer Nachweis von Kapselantigenen im Liquor möglich (z. B. bei Kryptokokkenmeningitis).

Synonyms -

Kapselnachweis

|

|

Kardiomyopathie

|

- Definition: Herzmuskelerkrankung, die zu strukturellen oder funktionellen Veränderungen des Myokards führt.

- Klassifikation:

- Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM): Verdickung des Herzmuskels.

- Dilatative Kardiomyopathie (DCM): Erweiterung der Herzkammern.

- Restriktive Kardiomyopathie (RCM): Steifheit des Myokards.

- Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC): Ersatz von Myokard durch Fett- oder Bindegewebe.

- Unklassifizierte Formen.

- Ätiologie:

- Symptome: Dyspnoe, Müdigkeit, Palpitationen, Synkopen.

- Diagnostik: EKG, Echokardiographie, MRT, Herzbiopsie.

- Therapie: Medikamentöse Behandlung, implantierbarer Defibrillator (ICD), Herztransplantation in fortgeschrittenen Fällen.

|

|

Karzinogenese

|

Karzinogenese bezeichnet den mehrstufigen Prozess der Krebsentstehung, bei dem normale Zellen durch genetische und epigenetische Veränderungen in maligne Tumorzellen übergehen. Dieser Prozess folgt oft dem Modell der multistep carcinogenesis, wie es von Vogelstein und Kollegen für das kolorektale Karzinom beschrieben wurde.

Phasen der Karzinogenese

Molekulare Modelle

Klinische Relevanz

- Identifikation von Treibermutationen ermöglicht gezielte Therapien (z. B. EGFR-Inhibitoren bei Lungenkarzinomen)

- Früherkennung durch Biomarker wie p53-Mutationen oder MSI-Status

- Verständnis der Karzinogenese ist entscheidend für Prävention, z. B. durch COX-2-Hemmer bei kolorektalem Karzinom

|

|

Karzinom

|

Ein Karzinom ist eine bösartige (maligne) Tumorart, die aus Epithelzellen hervorgeht, den Zellen, die die Oberflächen von Organen und Geweben auskleiden. Es ist die häufigste Form von Krebs und kann in verschiedenen Organen wie Haut, Lunge, Brust, Dickdarm oder Prostata auftreten. Karzinome neigen dazu, invasiv zu wachsen und Metastasen zu bilden.

Synonyms -

Karzinome

|

|

Kataegis

|

Kataegis (gr. „Regenschauer“) bezeichnet ein Phänomen der lokal begrenzten Mutationsansammlung im Genom, meist in Form von Clustern von C→T- und C→G-Substitutionen an TpC-Dinukleotiden. Es tritt bevorzugt in genomischen Regionen mit DNA-Schäden oder Umlagerungen auf und ist ein Zeichen apolipoproteininduzierter Mutagenese.

Molekularer Mechanismus

- Ursache ist die Aktivität der zytidindeaminierenden Enzyme APOBEC3A und APOBEC3B

- Sie deaminieren Cytosin zu Uracil im Einzelstrang-DNA-Kontext → fehlerhafte Reparatur führt zu Punktmutationen

- Meist vergesellschaftet mit Regionen chromosomaler Brüche oder Umlagerungen (z. B. Translokationen, Telomerkatastrophen)

- Typisches Muster: „mutation shower“ mit bis zu Hunderten eng gruppierten Mutationen in kurzen DNA-Abschnitten

Pathologische Bedeutung

- Nachweisbar bei: Brustkrebs, Zervixkarzinom, Blasenkarzinom, Lymphomen

- Marker für **genomische Instabilität** und **APOBEC-Aktivität**

- Kann zur Tumorprogression beitragen, aber auch therapeutische Angriffspunkte liefern (z. B. APOBEC-Inhibition)

Diagnostik

- Nur über Whole Genome oder Whole Exome Sequencing nachweisbar

- Bioinformatische Erkennung durch Clusteranalyse von Punktmutationen entlang einzelner Chromosomen

|

|

Knochenmark

|

Das Knochenmark (Medulla ossium) ist das weiche, vaskularisierte Bindegewebe im Markraum von Knochen. Es dient der hämatopoetischen ZellbildungFettspeicherung

Formen

- Rotes Knochenmark: Hämatopoetisch aktiv (v. a. Becken, Wirbelkörper, Sternum, Rippen)

- Gelbes Knochenmark: Fettmark, hämatologisch inaktiv, tritt mit zunehmendem Alter vermehrt auf

Histologie

- Retikuläres Stroma mit hämatopoetischen Vorläuferzellen aller Zellreihen (myeloid, erythroid, megakaryozytär, lymphoid)

- Sinusoide: Kapillarnetz zum Zellübertritt ins Blut

- Fettzellen: Physiologischer Anteil v. a. im gelben Mark

Klinisch-pathologische Bedeutung

- Ort der Hämatopoese: Diagnostik bei Leukämien, Anämien, Myeloproliferationen

- Biopsie: Beckenkammbiopsie (Trepanat) zur zytologischen und histologischen Beurteilung

- Infiltrate: Metastasen, Lymphome, Plasmozytome → Verdrängung normaler Hämatopoese

Synonyms -

Knochenmarks

|

|

Knochentrabekel

|

Knochentrabekel sind schmale, lamellenartig aufgebaute Strukturelemente des spongiösen Knochens, die ein dreidimensionales Gerüst innerhalb der Spongiosa bilden. Sie bestehen aus lamellärem oder geflechtartigem Knochengewebe, das von Osteoblasten gebildet und von Osteozyten in Lakunen erhalten wird.

Histologie

- Aufbau aus mineralisierter Knochenmatrix (v. a. Kollagen Typ I, Hydroxylapatit)

- Oberfläche mit Osteoblasten (Knochenaufbau) oder Osteoklasten (Knochenabbau) besetzt

- Enthalten Osteozyten in Lakunen, verbunden über Canaliculi

Funktion

- Verteilen mechanische Lasten innerhalb des Knochens

- Erhöhen Stabilität bei minimalem Materialeinsatz

- Bilden die Gerüststruktur für das Knochenmark im Markraum

Pathologische Bedeutung

- Osteoporose: Ausdünnung und Verlust von Trabekeln

- Osteomalazie: Unzureichende Mineralisation der Trabekel

- Metastasen/Tumoren: Destruktion oder Umbau der Trabekelstruktur

- Osteomyelitis: Entzündliche Zerstörung der Trabekel mit Osteolyse

Synonyms -

trabekulär,trabekuläre,trabekuläres,trabekulärer,Knochentrabekeln

|

|

Knochentumor

|

Knochentumoren sind neoplastische Läsionen, die aus dem Knochengewebe hervorgehen (primär) oder den Knochen sekundär befallen (Metastasen). Sie werden nach ihrer histogenetischen Herkunft (osteogen, chondrogen, fibroblastisch etc.) und biologischen Dignität (benigne, intermediär, maligne) klassifiziert.

Einteilung

- Benigne: z. B. Osteom, Osteoidosteom, Enchondrom, Osteochondrom

- Maligne: z. B. Osteosarkom, Chondrosarkom, Ewing-Sarkom

- Intermediär: z. B. Aggressives Chondroblastom, atypischer kartilaginärer Tumor

- Sekundäre Knochentumoren: Knochenmetastasen (z. B. Mamma, Prostata, Lunge)

Histogenese

- Osteogen: Tumor bildet Knochen/Osteoid (z. B. Osteosarkom)

- Chondrogen: Tumor bildet Knorpelmatrix (z. B. Chondrosarkom)

- Andere Linien: Fibroblastisch, vaskulär, hämatopoetisch (z. B. Plasmozytom)

Molekulare Merkmale (Beispiele)

- Osteosarkom: p53-, RB1-Verlust, ↑ RUNX2, ALP, variable MDM2-Aktivierung

- Chondrosarkom: IDH1/IDH2-Mutationen (bei konventionellem Typ)

- Ewing-Sarkom: EWSR1-FLI1-Fusion (t(11;22))

Klinische Relevanz

- Oft schmerzhafte Schwellung, pathologische Fraktur oder Zufallsbefund

- Diagnose durch Kombination aus Klinik, Bildgebung und Biopsie

- Therapie: Abhängig von Dignität und Typ (OP, ggf. Chemo/Radiatio)

Synonyms -

Knochentumoren, Knochentumore

|

|

Knorpelgewebe

|

Knorpel

Knorpel ist ein gefäßloses, spezialisiertes Stützgewebe aus Chondrozyten und reichhaltiger extrazellulärer Matrix (Kollagen, Elastin, Proteoglykane). Ernährung erfolgt diffusionsabhängig aus Synovialflüssigkeit oder Perichondrium.

Histologie & Typen

- Hyaliner Knorpel (Gelenkflächen, Rippenknorpel, Epiphysenfugen): Kollagen Typ II, Aggrecan

- Elastischer Knorpel (Ohrmuschel, Epiglottis, Kehldeckel): Kollagen Typ II + Elastin

- Faserknorpel (Bandscheiben, Symphyse, Menisken): Kollagen Typ I + II

- Gemeinsam: Chondrozyten in Lakunen (oft isogen), territoriale (basophile, PG-reiche) und interterritoriale Matrix; Perichondrium bei hyalinem/elastischem Knorpel (nicht an Gelenkflächen)

Molekularbiologie

- Matrixproteine: Kollagen Typ II, IX, XI; Aggrecan; Link-Protein

- Signalwege: Sox9 als Masterregulator; TGF-β- & BMP-Signale fördern Differenzierung/Matrixaufbau; FGFs modulieren Wachstum

- Abbau: MMP-13, ADAMTS bei Degeneration (z. B. Arthrose)

Klinisch-pathologische Bedeutung

- Degeneration: Arthrose (↓ Aggrecan/Kollagen, ↑ MMP-13)

- Entzündung: Chondritis, autoimmun

- Neoplasien: Chondrom, Chondrosarkom (häufig IDH1/IDH2-Mutationen)

Synonyms -

Knorpel,chondroid,chondroides,chondroider,Knorpelkomponenten

|

|

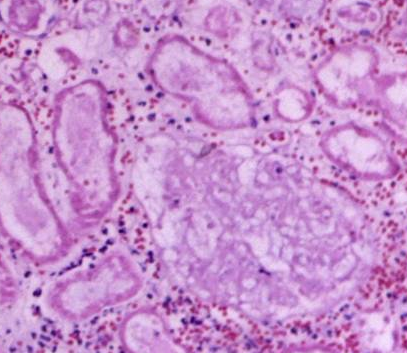

Koagulationsnekrose

|

Koagulationsnekrose ist eine Form des Zelluntergangs, bei der die Zell- und Gewebestruktur trotz Denaturierung der Proteine weitgehend erhalten bleibt. Sie entsteht durch hypoxische Zellschädigung, insbesondere bei ischämischen Infarkten.

Pathophysiologie

- Hypoxie → ATP-Mangel → Störung der Ionenhomöostase → Zellschwellung

- Denaturierung von Proteinen durch Azidose

- Lyse von Zellorganellen verzögert → Zellarchitektur bleibt erhalten

Histologie

Vorkommen

- Ischämische Infarkte: Herz (Myokardinfarkt), Niere, Milz

- Fibrinoide Nekrose: In Gefäßwänden bei Vaskulitiden

- Koagulationsnekrotische Tumorareale: Z. B. nach Chemotherapie

Klinische Relevanz

- Histopathologisches Zeichen akuter Ischämieschäden

- Wichtig für die Differenzierung von nekrotischen Prozessen (z. B. vs. Kolliquationsnekrose im Gehirn)

Synonyms -

Koagulationsnekrosen

|

|

kokkoid

|

Der Begriff kokkoid beschreibt eine kugelförmige oder rundliche Zellmorphologie, insbesondere bei Bakterien. Kokkoide Bakterien treten als Einzelzellen, in Diplokokken (Paaren), Streptokokken (Ketten) oder Staphylokokken (haufenförmigen Clustern) auf.

Relevanz in der Medizin

- Wichtige pathogene Vertreter: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Neisseria spp.

- Können grampositiv oder gramnegativ sein

- Häufige Erreger von Infektionen wie Pneumonien, Sepsis oder Meningitis

- Helicobacter pylori: Kann nach Antibiotikabehandlung oder ungünstigen Umweltbedingungen eine kokkoide Persistenzform annehmen, die schwerer nachweisbar ist und als potenziell lebensfähige, aber nicht kultivierbare Form gilt.

- Kokkoide Bakterien vs. Kokken: Nicht alle kokkoiden Bakterien sind echte Kokken. Einige Bakterien, wie Helicobacter pylori, können unter Stressbedingungen eine kokkoide, nicht-replikative Form annehmen.

Synonyms -

kokkoide

|

|

Kolitis

|

Kolitis bezeichnet eine entzündliche Erkrankung des Kolons (Dickdarms), die akut oder chronisch verlaufen kann. Sie stellt ein häufiges histopathologisches und klinisches Krankheitsbild mit vielfältigen Ursachen dar.

Ätiologie

Histologische Merkmale

Klinische Relevanz

|

|

Kolon

|

Das Kolon (Dickdarm im engeren Sinne) ist der längste Abschnitt des Dickdarms und dient hauptsächlich der Rückresorption von Wasser und Elektrolyten sowie der Speicherung und Fermentation von Stuhl durch die Darmflora. Es folgt auf das Zäkum (Caecum) und endet am Rektum.

Anatomie

- Gesamtlänge: ca. 1,2 bis 1,5 Meter

- Abschnitte:

- Colon ascendens (aufsteigender Dickdarm)

- Colon transversum (querverlaufender Dickdarm)

- Colon descendens (absteigender Dickdarm)

- Colon sigmoideum (S-förmiger Abschnitt vor dem Rektum)

Histologie

- Typisch sind Kryptenreiche Mukosa ohne Zotten

- Reich an Becherzellen zur Schleimproduktion

- Muscularis mit Taenien (Längsmuskelschichten)

Klinische Relevanz

- Zentrale Rolle bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Divertikulitis und Kolonkarzinomen

- Regelmäßige Vorsorge (z. B. Koloskopie) zur Früherkennung von Polypen und Karzinomen empfohlen

Synonyms -

Colon

|

|

kolorektal

|

"Kolorektal" bezieht sich auf den Dickdarm (Kolon) und den Enddarm (Rektum) und umfasst somit den letzten Abschnitt des Verdauungstrakts. Kolorektale Erkrankungen betreffen daher diese beiden Darmabschnitte, wobei kolorektale Karzinome (Darmkrebs) eine häufige Form der malignen Tumoren in diesem Bereich darstellen.

Synonyms -

kolo-rektal, kolorektale

|

|

Kongo-Rot-Färbung

|

Die Kongo-Rot-Färbung ist eine Spezialfärbung zum Nachweis von Amyloidablagerungen in Gewebeproben. In der Histopathologie ist sie der Standardnachweis für amyloide Substanzen bei Verdacht auf Amyloidose.

Färbeprinzip

- Kongo-Rot ist ein azobasierter Farbstoff, der sich an beta-Faltblattstrukturen des Amyloids anlagert

- Färbung führt zu ziegelroter bis rosa Darstellung amyloider Ablagerungen im Lichtmikroskop

- Bei Polarisationsmikroskopie: grün-gelbliche Doppelbrechung (typisch für Amyloid)

Typische Färbemuster

Diagnostische Relevanz

- Nachweis von systemischer oder lokalisierter Amyloidose

- Unterscheidung von amyloiden und hyalinen Ablagerungen

- Wichtig bei uncharakteristischen Organveränderungen (Herz, Niere, GI-Trakt)

Klinische Anwendungen

- Herz: Nachweis von transthyretin- oder AL-Amyloidose

- Gastrointestinaltrakt: Amyloidablagerungen in Lamina propria/Submukosa

- Niere: Amyloid in Glomeruli und Gefäßwänden bei Proteinurie

Synonyms -

Kongo-Rot,Kongorot-Färbung

|

/Osteosarkom/Makroskopie/Osteosarkom_Makroskopie_CCBYNC20.jpg)

/Morbus Crohn/Makroskopie/Aktive_Colitis_Crohn_CCBY30.png)