|

Immunhistochemie

|

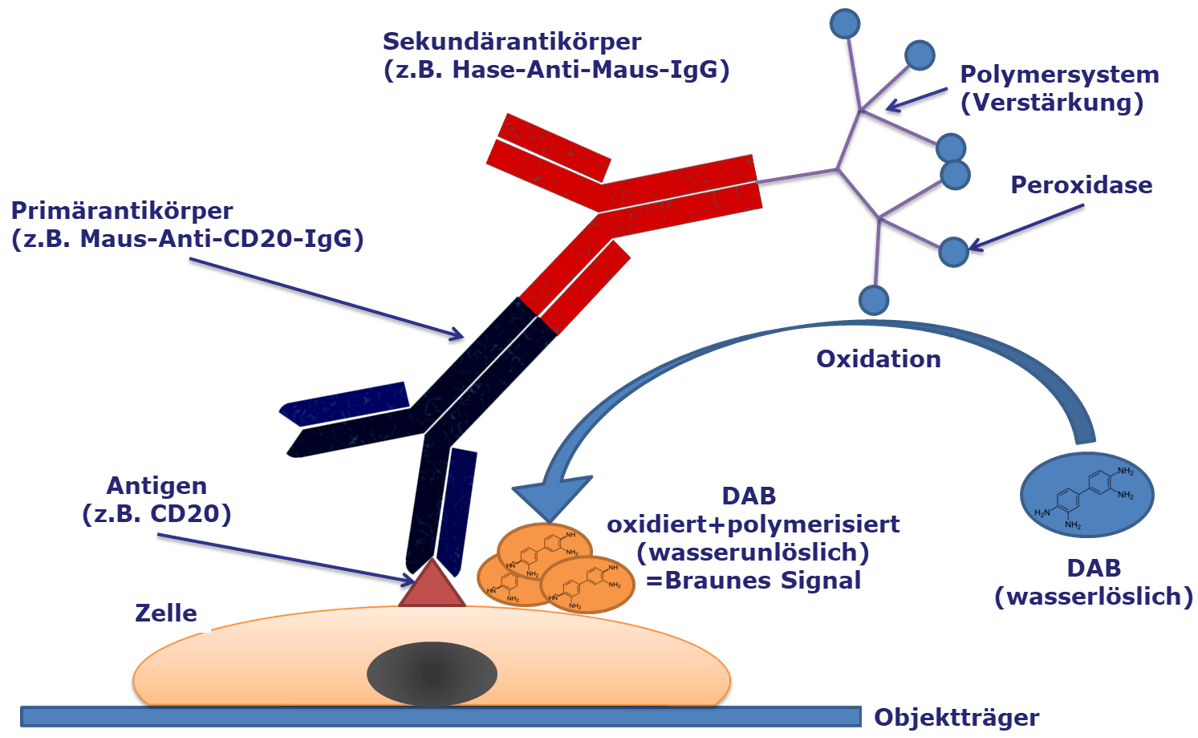

Immunhistochemie (IHC) ist eine molekularbiologische Methode zur Identifikation spezifischer Proteine in Geweben mittels markierter Antikörper. Sie ermöglicht die Differenzierung von Zelltypen und Tumoren durch die gezielte Färbung bestimmter Antigene.

Prinzip

- Primärer Antikörper bindet spezifisch an das Zielprotein

- Sekundärer Antikörper mit Enzym (z. B. HRP, AP) oder Fluoreszenzmarkierung verstärkt das Signal

- Farbreaktion (z. B. DAB) oder Fluoreszenz ermöglicht mikroskopische Detektion

Diagnostische Anwendung

- Unterscheidung von Tumorentitäten (z. B. CK7+/CK20- für Mammakarzinome, CK7-/CK20+ für kolorektale Karzinome)

- Erkennung prognostischer Marker (z. B. p53, Ki-67)

- Therapie-relevante Marker (z. B. HER2, PD-L1, ER/PR)

Klinische Relevanz

- Zentral in der Pathologie zur Klassifikation und Therapieplanung

- Ergänzung zur Morphologie bei unterschiedlicher Differenzierung oder metastatischen Tumoren

- Wichtige Rolle in der personalisierten Medizin durch zielgerichtete Therapieansätze

Synonyms -

IHC,immunhistochemisch,immunhistochemische,immunhistochemischen

|

|

Immunsuppression

|

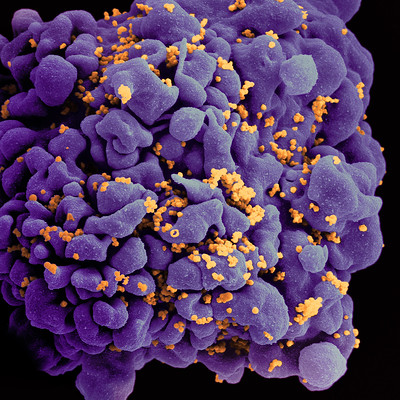

Immunsuppression bezeichnet eine abschwächende oder hemmende Beeinflussung des Immunsystems. Sie kann therapeutisch gewollt (z. B. nach Organtransplantation) oder pathologisch bedingt (z. B. durch Infektionen, Tumoren oder Medikamente) sein. Dabei werden v. a. die zelluläre Immunantwort (z. B. T- Lymphozyten) und/oder die humorale Immunantwort (Antikörperproduktion durch B- Zellen) beeinträchtigt.

Pathogenese

- Iatrogen: durch immunsuppressive Medikamente wie Glukokortikoide, Calcineurin-Inhibitoren (z. B. Ciclosporin), mTOR-Inhibitoren, Biologika oder Zytostatika.

- Infektiös: z. B. HIV mit selektiver Depletion von CD4⁺-T-Zellen.

- Maligne Erkrankungen: insbesondere hämatologische Neoplasien (z. B. Lymphome, Leukämien).

- Angeborene Immundefekte: seltene primäre Störungen der humoralen oder zellulären Immunantwort.

Klinische Relevanz

- Erhöhtes Risiko für opportunistische Infektionen (z. B. Pneumocystis jirovecii, Candida, CMV).

- Prädisposition für reaktivierte latente Infektionen (z. B. Tuberkulose, EBV, HSV).

- Gesteigertes Risiko für bestimmte neoplastische Erkrankungen, z. B. EBV-assoziierte Lymphome.

Diagnostik und Verlauf

- Labordiagnostik: Lymphozytenzahlen, CD4/CD8-Quotient, Immunglobulinspiegel, ggf. funktionelle Tests.

- Verlauf abhängig von Ursache, Ausmaß und Dauer der Immunsuppression.

Synonyms -

immunsuppressiv,immunsuppressive,immunsuppressives

|

|

Induktion

|

Induktion bezeichnet in der Pathologie die gezielte oder spontane Auslösung eines biologischen Prozesses, meist durch äußere oder molekulare Reize. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit Entzündungsprozessen, Zelldifferenzierung, Tumorentstehung oder auch in der Immunantwort verwendet.

Beispiele für Induktionsprozesse

Klinische Relevanz

- Der Begriff „Induktion“ wird auch in der Therapie verwendet, z. B. bei der Induktionstherapie zur initialen Tumorreduktion oder Remissionseinleitung.

- In der molekularen Pathologie beschreibt er das gezielte Einschalten von Signalwegen oder Genexpression (z. B. durch Ligandenbindung, Mutation oder epigenetische Modifikation).

|

|

Infektiöse Kolitis

|

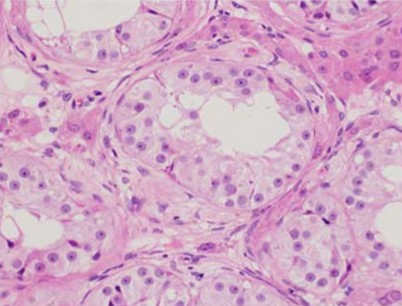

Infektiöse Kolitis bezeichnet eine entzündliche Erkrankung des Kolons, die durch bakterielle, virale oder parasitäre Erreger ausgelöst wird. Sie führt zu Diarrhö, Abdominalschmerzen und in schweren Fällen zu Komplikationen wie toxischem Megakolon oder Perforation.

Ätiologie

- Bakterielle Erreger: Clostridioides difficile, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli (EHEC, ETEC).

- Virale Erreger: Noroviren, Rotaviren, Cytomegalovirus (CMV, v. a. bei Immunsuppression).

- Parasitäre Erreger: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium.

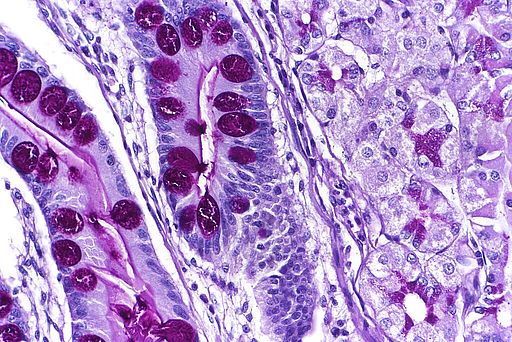

Histologie

Klinische Relevanz

- Wichtige Differenzialdiagnose zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED).

- Nachweis durch mikrobiologische Stuhluntersuchung, PCR oder histologische Untersuchung.

- Gezielte antibiotische oder antiparasitäre Therapie erforderlich, abhängig vom Erreger.

Synonyms -

infektiöse Kolitis

|

|

Infertilität

|

Infertilität (Unfruchtbarkeit) bezeichnet das Ausbleiben einer Schwangerschaft innerhalb von 12 Monaten bei regelmäßigem ungeschütztem Geschlechtsverkehr.

Klassifikation

- Primäre Infertilität: Wenn noch nie eine Schwangerschaft eingetreten ist

- Sekundäre Infertilität: Wenn nach mindestens einer vorausgegangenen Schwangerschaft keine weitere eintritt

- Weibliche Infertilität: z. B. durch Ovulationsstörungen, tubäre oder uterine Ursachen

- Männliche Infertilität: z. B. durch Oligo-, Astheno-, Teratozoospermie (OAT-Syndrom)

Ursachen

- Hormonelle Störungen (z. B. PCOS, Hyperprolaktinämie, Schilddrüsenerkrankungen)

- Strukturelle Ursachen (z. B. Myome, Polypen, Verwachsungen, Endometriose)

- Tubare Ursachen: z. B. postinfektiöse Adhäsionen (z. B. nach Chlamydien)

- Männliche Ursachen: z. B. Varikozele, hormonelle Dysregulation, genetische Defekte

- Genetische Ursachen: z. B. Klinefelter-Syndrom (47,XXY), Turner-Syndrom (45,X), Y-Chromosom-Deletionen (z. B. AZF), CFTR-Mutationen bei obstruktiver Azoospermie

- Immunologische Ursachen: z. B. Antispermien-Antikörper

- Psychosoziale und Umweltfaktoren: Stress, Toxine, Lebensstil

Klinische Relevanz

- Abklärung nach 12 Monaten ohne Konzeption, ggf. früher bei Risikofaktoren

- Beide Partner sollten diagnostisch evaluiert werden (z. B. Zyklusmonitoring, Spermiogramm, Hormonstatus, Bildgebung)

- Eng verbunden mit habituellem Abort, da gemeinsame Ursachen bestehen können

- Frühe Diagnostik essenziell für gezielte Therapie (z. B. IVF, ICSI, Hormonbehandlung)

|

|

Insulinresistenz

|

Insulinresistenz bezeichnet eine verminderte zelluläre Antwort auf Insulin, insbesondere in Muskel-, Leber- und Fettgewebe. Dies führt zu einer gestörten Glukoseaufnahme, kompensatorischer Hyperinsulinämie und langfristig zu metabolischen Folgeschäden.

Pathogenese

- Rezeptor-Dysfunktion: Reduzierte Insulinrezeptor-Aktivität oder gestörte postrezeptorale Signaltransduktion (PI3K/AKT-Signalweg)

- Adipositas-assoziierte Inflammation: Proinflammatorische Zytokine (TNF-α, IL-6) hemmen die Insulinwirkung

- Intrazelluläre Lipotoxizität: Akkumulation von Fettsäuren und Diacylglycerolen stört Insulin-Signalwege

- AGEs (Advanced Glycation Endproducts): Fördern oxidativen Stress und endotheliale Dysfunktion

Folgeerkrankungen

- Metabolisches Syndrom: Kombination aus Insulinresistenz, Hypertonie, Dyslipidämie und Adipositas

- Diabetes mellitus Typ 2: Fortschreitende Betazell-Dysfunktion durch chronische Hyperinsulinämie

- Makroangiopathie: Erhöhtes Risiko für Atherosklerose, Myokardinfarkt und Schlaganfall

- Fettleber (NAFLD): Hepatische Insulinresistenz → gesteigerte Glukoneogenese → Fettablagerungen

Pathologische Veränderungen

- Pankreas: Betazell-Hypertrophie bei kompensatorischer Hyperinsulinämie, später Betazell-Erschöpfung

- Leber: Steatose, Lipidakkumulation, entzündliche Veränderungen

- Gefäße: Endotheliale Dysfunktion, atherosklerotische Plaquebildung

Klinische Relevanz

- Insulinresistenz ist ein zentrales pathophysiologisches Merkmal von Typ-2-Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen

- Früherkennung und Lebensstilinterventionen (Ernährung, Bewegung) sind entscheidend zur Prävention

- AGEs und inflammatorische Prozesse spielen eine Schlüsselrolle in der Krankheitsprogression

|

|

Interferon-γ

|

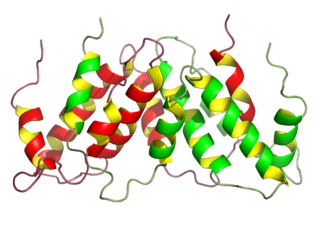

Interferon-γ (IFN-γ) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das hauptsächlich von T- Zellen (CD4 +, CD8 +) und NK- Zellen produziert wird. Es spielt eine zentrale Rolle in der zellulären Immunantwort und der Abwehr intrazellulärer Pathogene.

Funktion

- Aktiviert Makrophagen zur verstärkten Phagozytose und Zytokinproduktion

- Induziert die Expression von MHC-Klasse-I- und -II-Molekülen und verbessert so die Antigenpräsentation

- Fördert die TH1-Immunantwort und hemmt die TH2-vermittelte Immunreaktion

Klinische Relevanz

- Infektionsabwehr: Essenziell bei intrazellulären Pathogenen wie Mykobakterien und Viren

- Autoimmunerkrankungen: Überproduktion ist mit Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Rheumatoider Arthritis assoziiert

- Therapeutische Anwendungen: IFN-γ wird zur Behandlung von chronischer Granulomatose und bestimmten Krebsarten eingesetzt

Synonyms -

IFN-γ

|

|

Interleukin-1β

|

Interleukin-1β (IL-1β) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das eine zentrale Rolle in der angeborenen Immunabwehr und der Entzündungsreaktion spielt. Es wird primär von Makrophagen und Monozyten nach Aktivierung des Inflammasoms produziert.

Funktion

- Bindet an den IL-1-Rezeptor (IL-1R) und aktiviert NF-κB- und MAPK-Signalwege

- Fördert die Inflammation durch Induktion von Adhäsionsmolekülen, Chemokinen und weiteren Zytokinen

- Reguliert Fieber durch Aktivierung des Hypothalamus → Pyrogen

Klinische Relevanz

Synonyms -

IL-1β

|

|

Interleukin-8

|

IL-8 – Definition und Bedeutung

Interleukin-8 (IL-8, auch CXCL8) ist ein chemotaktisches Zytokin aus der Familie der CXC-Chemokine. Es wird von verschiedenen Zelltypen wie Makrophagen, Endothelzellen, Fibroblasten und Tumorzellen produziert und vermittelt v. a. die Rekrutierung und Aktivierung von neutrophilen Granulozyten.

Funktion

- Starke neutrophile Chemotaxis und Aktivierung

- Fördert Angiogenese und Gewebeinfiltration bei Entzündung

- Wirkt über die Rezeptoren CXCR1 und CXCR2

Pathologische Relevanz

- Erhöht bei akuten und chronischen Entzündungen, z. B. Infektionen, COPD, rheumatoider Arthritis

- Häufig überexprimiert in Tumoren (z. B. Kolorektal-, Lungen- oder Pankreaskarzinomen), dort beteiligt an Tumorprogression, Angiogenese und Immunevasion

Klinische Bedeutung

- IL-8 kann als inflammatorischer Biomarker verwendet werden

- Ein Ziel für antiinflammatorische oder onkologische Therapien, insbesondere im Bereich der Immunmodulation

Synonyms -

IL-8,Il8

|

|

Interleukin13

|

Interleukin-13 (IL-13)

Interleukin-13 (IL-13) ist ein pleiotropes Zytokin der Th2-Immunantwort, das strukturell und funktionell eng mit IL-4 verwandt ist. Es wird von Th2-Zellen, ILC2-Zellen, Mastzellen und eosinophilen Granulozyten produziert und spielt eine zentrale Rolle bei allergischen Entzündungen und Schleimhautremodelling.

Funktion

- Fördert IgE-Produktion in B-Zellen (indirekt über IL-4Rα/IL-13Rα1)

- Stimuliert Schleimproduktion und Becherzellmetaplasie im Respirationstrakt

- Induziert fibrotische Prozesse (z. B. in Lunge und Darm)

- Hemmung der Th1-vermittelten Entzündung

Signalweg

- Bindung an IL-13-Rezeptorkomplex (IL-4Rα + IL-13Rα1)

- Aktivierung des JAK1/STAT6-Signalwegs → Transkription proinflammatorischer und pro-fibrotischer Gene

Pathophysiologische Relevanz

- Asthma bronchiale: Zentrale Rolle bei Hyperreagibilität, Schleimproduktion und Airway-Remodelling

- Atopische Dermatitis: Mitbeteiligt an Hautbarriere-Störung und Juckreiz

- Eosinophile Ösophagitis: IL-13 vermittelt epithelialen Umbau und Fibrose

Klinische Relevanz

- IL-13 ist ein Zielmolekül für Biologika (z. B. Dupilumab [IL-4Rα], Lebrikizumab, Tralokinumab)

- Blockade des IL-13-Signalwegs kann allergische und eosinophile Entzündungen effektiv modulieren

Synonyms -

Interleukin-13,Il13,IL13,IL-13,Il-13

|

|

Interleukin4

|

Interleukin-4 (IL-4)

Interleukin-4 (IL-4) ist ein Zytokin, das vor allem von Th2-Zellen, Mastzellen und basophilen Granulozyten produziert wird. Es spielt eine zentrale Rolle in der humoralen Immunantwort, insbesondere bei allergischen Reaktionen und der Klasse-Switch-InduktionFunktion

Pathophysiologische Relevanz

- Allergien: Schlüsselzytokin bei Asthma bronchiale, allergischer Rhinitis und atopischer Dermatitis

- Parasitenabwehr: Aktivierung der Th2-Antwort gegen Helminthen

- Chronische Entzündung: Beteiligung an fibrotischen Prozessen und Gewebsremodelling

Molekularer Signalweg

- Bindung an den IL-4-Rezeptor (IL-4Rα/γc oder IL-4Rα/IL-13Rα1)

- Aktivierung des JAK-STAT6-Signalwegs → Genexpression (z. B. IgE-Produktion)

Klinische Relevanz

- Zielstruktur für Biologika wie Dupilumab (IL-4Rα-Antikörper bei atopischer Dermatitis, Asthma, chronischer Rhinosinusitis)

Synonyms -

IL-4,Il-4,Interleukin-4

|

|

Interleukin5

|

Interleukin-5 (IL-5)

Interleukin-5 (IL-5) ist ein zytokin, das hauptsächlich von Th2-Zellen, ILC2-Zellen (innate lymphoid cells) und Mastzellen produziert wird. Es spielt eine zentrale Rolle in der Reifung, Aktivierung und Rekrutierung eosinophiler Granulozyten.

Funktion

Pathophysiologische Relevanz

- Eosinophile Erkrankungen: z. B. eosinophile Ösophagitis, eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA), Hypereosinophilie

- Allergische Erkrankungen: Asthma bronchiale (v. a. eosinophiles Asthma), allergische Rhinitis

- Parasitenabwehr: insbesondere gegen Helminthen

Molekularer Signalweg

- Bindung an den IL-5-Rezeptor (IL-5Rα/CD125) auf Eosinophilen

- Aktivierung des JAK/STAT-, PI3K- und MAPK-Signalwegs

Klinische Relevanz

- Zielstruktur für monoklonale Antikörper wie Mepolizumab, Reslizumab (anti-IL-5) oder Benralizumab (anti-IL-5Rα)

- Therapieoption bei eosinophilem Asthma und EGPA

Synonyms -

Interleukin-5,Il-5,IL-5

|

|

Intestinale Metaplasie

|

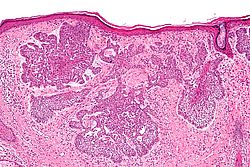

Intestinale Metaplasie bezeichnet eine pathologische Veränderung, bei der das normale Epithel, insbesondere im Magen oder Ösophagus, durch darmähnliches/intestinales Epithel mit Becherzellen ersetzt wird. Sie gilt als potenziell präkanzeröse Läsion, insbesondere im Rahmen der chronischen Gastritis.

Ätiologie

Klinische Relevanz

- Gering erhöhtes Risiko für Magenkarzinome, v. a. bei vollständiger Metaplasie mit Paneth-Zellen

- Endoskopische Überwachung bei Hochrisikopatienten empfohlen

- Therapieansätze: H. pylori-Eradikation, Lifestyle-Modifikationen, regelmäßige Kontrolle

Synonyms -

intestinale Metaplasie

|

|

Intrinsic Factor

|

Intrinsic Factor (IF) ist ein Glykoprotein, das von Parietalzellen der Magenschleimhaut sezerniert wird. Es ist essenziell für die Vitamin-B12-Resorption im terminalen Ileum.

Molekulare Mechanismen

- Struktur: Glykoprotein mit einer hohen Affinität für Vitamin B12 (Cobalamin)

- Bindung: IF bildet im Magen einen stabilen Komplex mit B12, wodurch es vor proteolytischem Abbau geschützt wird

- Rezeptor-vermittelte Endozytose:

- Der Vitamin-B12-IF-Komplex wird im terminalen Ileum an den Cubilin-Amnionless-Megalin-Rezeptorkomplex auf Enterozyten gebunden

- Endozytose über Clathrin-abhängige Mechanismen

- Freisetzung von B12 im Lysosom durch saure Proteasen → Transport ins Zytoplasma

- Transport im Blut: Nach Aufnahme wird B12 an Transcobalamin II (TCII) gebunden und zur Leber transportiert

Klinische Relevanz

Synonyms -

IF,Intrinsic-Factor-Mangel

|

|

Invasion

|

Invasion bezeichnet das aktive Eindringen von Zellen oder Mikroorganismen in angrenzendes oder geschütztes Gewebe. Der Begriff wird in der Onkologie wie auch in der Infektiologie verwendet.

Pathogenese

- Bei malignen Tumoren: Durchbrechung anatomischer Barrieren (z. B. Basalmembranen) durch Tumorzellen, meist vermittelt durch Proteasen (z. B. MMPs) und Verlust der Zelladhäsion.

- Bei Infektionserregern (z. B. Bakterien, Pilze, Parasiten): Aktives Eindringen in Epithelien oder Zellen durch Adhäsine, Invasine oder zytotoxische Faktoren.

Klinische Relevanz

- Invasion ist ein zentrales Merkmal der Malignität und Voraussetzung für lokale Tumorausbreitung und Metastasierung.

- Auch bei infektiösen Erkrankungen entscheidend für die Tieferausbreitung (z. B. Sepsis bei transmuraler Darmbakterieninvasion, Pilzinvasion in der Mukormykose).

Synonyms -

invasiv, invasiver, invasive,infiltratives Wachstumsmuster

|