|

PTEN

|

PTEN (Phosphatase and Tensin Homolog) ist ein Tumorsuppressorgen auf Chromosom 10q23.3. Es kodiert ein Enzym, das den PI3K/AKT-Signalweg hemmt und damit Zellwachstum, Zellteilung und Überleben reguliert.

Funktion

PTEN dephosphoryliert Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphat (PIP3) und verhindert die übermäßige Aktivierung des Zellwachstumssignalwegs. Es spielt zudem eine Rolle in der DNA-Schadensreparatur und der Apoptose.

Bedeutung bei Krebs

- Prostatakrebs: PTEN-Verlust bei bis zu 50% der Fälle.

- Brustkrebs: Erhöhtes Risiko bei Cowden-Syndrom (25–50 %).

- Endometriumkarzinom: Häufige PTEN-Mutationen.

PTEN-Hamartom-Tumor-Syndrom (PHTS)

- Erkrankungen: Cowden-Syndrom, Bannayan-Riley-Ruvalcaba-Syndrom.

- Merkmal: Entwicklung von Hamartomen und erhöhtes Krebsrisiko.

Klinische Relevanz

Die Analyse von PTEN-Mutationen ist entscheidend in der genetischen Beratung, da Mutationen ein hohes Risiko für Brust-, Prostata- und andere Krebserkrankungen darstellen.

Synonyms -

PTEN-Verlust

|

|

Pulmonal

|

Pulmonal (lat. pulmo = Lunge) bedeutet „die Lunge betreffend“ oder „von der Lunge ausgehend“. Der Begriff wird häufig zur Beschreibung von anatomischen, funktionellen oder pathologischen Zusammenhängen im Bereich der Lunge verwendet.

Verwendung im medizinischen Kontext

- Pulmonalarterie: führt sauerstoffarmes Blut vom rechten Ventrikel zur Lunge

- Pulmonalvenen: transportieren sauerstoffreiches Blut von der Lunge zum linken Vorhof

- Pulmonale Hypertonie: pathologisch erhöhter Blutdruck im Lungenkreislauf

- Pulmonale Embolie: akuter Gefäßverschluss durch Thromben in der Lungenarterie

- Pulmonalfunktionstest: Verfahren zur Beurteilung der Lungenfunktion (z. B. Spirometrie)

Abgrenzung

- Pulmonal vs. bronchial: „pulmonal“ bezieht sich auf das gesamte Lungenparenchym und Gefäßsystem, „bronchial“ primär auf die luftleitenden Wege

- Pulmonal vs. kardial: bei Dyspnoe oder Ödembildung ist die Unterscheidung zwischen Lungenursache (pulmonal) und Herzursache (kardial) klinisch relevant

Klinische Relevanz

- Wichtiger Begriff in Pneumologie, Kardiologie, Radiologie und Intensivmedizin

- Pathologische pulmonale Prozesse können primär (z. B. COPD, Lungenfibrose) oder sekundär (z. B. kardial bedingt) sein

Synonyms -

pulmonales,pulmonale,pulmonaler

|

|

Pylorus

|

Der Pylorus (Magenausgang, griech. „Torhüter“) ist der unterste Abschnitt des Magens und bildet den Übergang zum Duodenum. Er besteht aus dem Antrum pyloricum und dem Canalis pyloricus und endet am Pylorussphinkter, einem muskulären Ring, der den Weitertransport des Speisebreis reguliert.

Histologie

- Schleimhaut mit mukösen Drüsen (Pylorusdrüsen), die v. a. Schleim und Bikarbonat sezernieren

- Starke Ausprägung der Ringmuskulatur (Sphinkterfunktion)

Pathologie

- Hypertrophe Pylorusstenose: Angeborene Muskelhypertrophie des Sphinkters im Säuglingsalter → Passagestörung, Erbrechen, palpable „Olive“

- Pylorusulzera: Peptische Ulzera im Bereich des Antrums/Pylorus → Risiko für Narbenbildung und Stenose

- Chronisch-entzündliche Veränderungen: z. B. bei chronischer Antrumgastritis (häufig H. pylori-assoziiert)

- Pyloruskarzinom: Adenokarzinome im Bereich des distalen Magens, oft späte Diagnosestellung durch lange Symptomfreiheit

Klinische Relevanz

- Der Pylorus ist ein häufiger Ort für H. pylori-Infektionen und Folgeerkrankungen wie Ulzera oder MALT-Lymphome

- Stenosen können zu gastrointestinalen Obstruktionssymptomen führen

- Pathologische Prozesse im Pylorus können eine endoskopische oder chirurgische Intervention erforderlich machen

Synonyms -

pyloruserhaltend,pyloruserhaltende,pyloruserhaltendes,pyloruserhaltender

|

|

Racemase

|

Alpha-Methylacyl-CoA-Racemase (AMACR), auch bekannt als P504S, ist ein mitochondriales Enzym, das am Metabolismus von verzweigtkettigen Fettsäuren beteiligt ist. Immunhistochemisch zeigt AMACR eine zytoplasmatische Färbung und dient als diagnostischer Marker für Prostatakarzinome.

Expression in Tumoren

- AMACR-positiv:

- AMACR-negativ oder schwach exprimiert:

- Benignes Prostataepithel (AMACR-, p63+, CK5/6+)

- Urothelkarzinome (AMACR-, CK7+, GATA3+)

- Mammakarzinome (AMACR-, CK7+, GATA3+)

Klinische Relevanz

- Wichtiger Marker für Prostatakarzinome, insbesondere in Kombination mit p63 und CK5/6 zur Abgrenzung von benigner Prostatahyperplasie

- Hilfreich in der Differenzialdiagnose von papillären Nierenzellkarzinomen und kolorektalen Karzinomen

- AMACR/P504S sind synonyme Bezeichnungen für das gleiche Protein

Synonyms -

AMACR,P504S,P504S/AMACR

|

|

Rauchen

|

Rauchen ist eine der wichtigsten exogenen Ursachen für zelluläre Schäden und spielt eine zentrale Rolle in der Pathogenese zahlreicher Erkrankungen. Tabakrauch enthält über 7.000 chemische Verbindungen, darunter karzinogene Substanzen wie Benzpyrene, Nitrosamine und Formaldehyd.

Pathologische Effekte

Assoziierte Erkrankungen

- Karzinome: Lungenkarzinom (NSCLC, SCLC), Urothelkarzinome, Kopf-Hals-Karzinome

- Kardiovaskuläre Erkrankungen: Atherosklerose, Myokardinfarkt, Schlaganfall

- Chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD): Destruktion der Alveolen, chronische Bronchitis

- Gastrointestinale Pathologien: Erhöhtes Risiko für Magen- und Pankreaskarzinome

Pathologische Veränderungen

- Metaplasie: Plattenepithelmetaplasie des respiratorischen Epithels

- Dysplasie: Präkanzeröse Läsionen, z. B. im Bronchialepithel

- Fibrosierung: Lungenparenchymschäden bei langfristigem Rauchen

Klinische Relevanz

- Rauchen ist ein Hauptrisikofaktor für maligne und chronisch-entzündliche Erkrankungen

- Pathologische Veränderungen oft bereits in Frühstadien nachweisbar

- Präventionsmaßnahmen und Rauchstopp sind essenziell zur Risikoreduktion

Synonyms -

Nikotinabusus

|

|

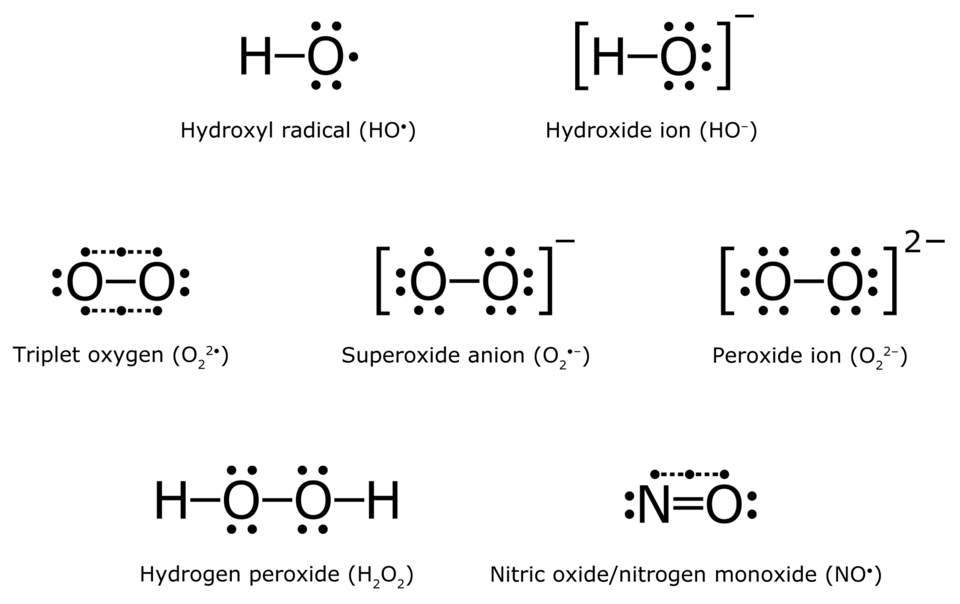

reaktive Sauerstoffspezies

|

Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) sind hochreaktive Sauerstoffverbindungen, die als Nebenprodukte des Zellstoffwechsels entstehen und sowohl physiologische als auch pathologische Effekte haben.

Typen von ROS

- Radikale: Superoxid-Anion (O₂⁻•), Hydroxylradikal (•OH), Stickstoffmonoxid (NO•)

- Nicht-radikalische ROS: Wasserstoffperoxid (H₂O₂), Singulett-Sauerstoff (¹O₂)

Biologische Funktion

- Signaltransduktion: Regulieren Zellproliferation, Differenzierung und Apoptose

- Immunabwehr: Phagozyten nutzen ROS zur Abwehr von Pathogenen

Pathologische Relevanz

- Bei Überproduktion: Oxidativer Stress → Zellschäden durch Lipidperoxidation, DNA- und Proteinmodifikationen

- Fenton-Reaktion: H₂O₂ + Fe²⁺ → •OH (hochreaktives Hydroxylradikal) → DNA-Schäden, Mutagenese

- ROS-assoziierte Erkrankungen: Neurodegeneration, Krebs, Atherosklerose

Synonyms -

Reaktive Sauerstoffspezies,ROS

|

|

refraktär

|

Der Begriff refraktär beschreibt in der Medizin eine Unempfindlichkeit oder fehlende Ansprechbarkeit auf eine therapeutische Maßnahme. Ein Zustand oder eine Erkrankung gilt als refraktär, wenn sie trotz adäquater Behandlung nicht ausreichend kontrolliert oder geheilt werden kann.

Beispiele

- Therapierefraktäre Epilepsie: Anfälle trotz Einsatz von mindestens zwei Antiepileptika

- Refraktäre Anämie: Keine Besserung trotz Eisen- oder Erythropoetintherapie

- Refraktäre Colitis ulcerosa: Unzureichendes Ansprechen auf Immunsuppressiva und Biologika

Klinische Relevanz

- Hinweis auf aggressiven oder atypischen Verlauf einer Erkrankung

- Erfordert oft Therapieeskalation, alternative Wirkmechanismen oder interdisziplinäres Management

- Kann zur Indikation für chirurgische Maßnahmen oder klinische Studien führen

Synonyms -

refraktäre,refraktäres

|

|

Reproduktionsalter

|

Das reproduktive Alter bezeichnet den biologischen Lebensabschnitt, in dem eine Frau grundsätzlich fruchtbar ist und eine Schwangerschaft möglich ist. Es beginnt mit der Menarche (erster Menstruation) und endet mit der Menopause (letzte Regelblutung).

Zeitraum

- Beginn: typischerweise zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr (Menarche).

- Ende: meist zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr (Menopause).

Merkmale

- Zyklische hormonelle Veränderungen (Östrogen, Progesteron), die den Menstruationszyklus steuern.

- Regelmäßige Ovulationen (Eisprünge) als Voraussetzung für eine natürliche Empfängnis.

- Mit zunehmendem Alter Abnahme der ovariellen Reserve (Eizellanzahl und -qualität).

Klinische Bedeutung

- Zentraler Zeitraum für Familienplanung und fruchtbarkeitsrelevante Diagnostik.

- Wichtiger Faktor bei gynäkologischen Erkrankungen wie Endometriose, PCOS oder Fertilitätsstörungen.

- Einfluss auf Schwangerschaftsrisiken, z. B. höheres Risiko genetischer Anomalien bei Spätgebärenden.

Synonyms -

reproduktiven Alter,reproduktives Alter

|

|

RET

|

RET ist ein Proto-Onkogen auf Chromosom 10q11.2, das für eine Rezeptor-Tyrosinkinase kodiert. Dieses Protein ist entscheidend für die Entwicklung des Nervensystems und der Nieren. Mutationen im RET-Gen sind mit verschiedenen Krankheiten und Krebsarten assoziiert.

Funktion von RET

- Signaltransduktion: RET dient als Rezeptor für GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor)-Familienliganden, aktiviert intrazelluläre Signalwege wie RAS/RAF/MAPK, PI3K/AKT und PLCγ, die Zellproliferation, Differenzierung und Überleben steuern.

Genetische Veränderungen und ihre pathologische Relevanz

- Loss-of-Function-Mutationen: Führen zu Erkrankungen wie der Hirschsprung-Krankheit, die durch das Fehlen von Nervenzellen im Darm gekennzeichnet ist.

- Gain-of-Function-Mutationen: Aktivierende Mutationen sind mit multipler endokriner Neoplasie Typ 2 (MEN2) und medullärem Schilddrüsenkarzinom assoziiert.

- Genfusionen: RET-Genfusionen wurden in papillären Schilddrüsenkarzinomen und nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen identifiziert.

Diagnostik

- Genetische Tests: Identifizierung von RET-Mutationen oder -Fusionen zur Diagnose und Therapieplanung.

Therapeutische Relevanz

- Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs): Selektive RET-Inhibitoren wie Selpercatinib und Pralsetinib zeigen Wirksamkeit bei RET-positiven Tumoren.

|

|

Riesenzellen

|

Multinukleäre Riesenzellen sind mehrkernige, fusionierte Zellen des mononukleären Phagozytensystems, die im Rahmen chronisch-entzündlicher oder granulomatöser Prozesse auftreten. Sie entstehen meistens durch die Fusion aktivierter Makrophagen und gelten als Zeichen einer persistierenden Immunaktivierung. In seltenen Fällen (z. B. in Neoplasien) ist eine andere Zellherkunft möglich.

Pathogenese

- Induziert durch proinflammatorische Zytokine (v. a. IFN-γ, IL-4, TNF-α) bei chronischer Antigenstimulation.

- Fusion von Makrophagen erfolgt über Oberflächenmoleküle (z. B. DC-STAMP), oft im Zentrum granulomatöser Entzündungen.

- Alternativ wird in Einzelfällen auch eine Endomitose (DNA-Replikation ohne Zellteilung) als Entstehung diskutiert – insbesondere bei bestimmten tumorassoziierten oder reaktiven Riesenzellen.

Typen und histologische Merkmale

- Langhans-Zellen: ringförmig oder hufeisenförmig angeordnete Zellkerne am Rand – typisch für tuberkulöse und nicht-verkäsende Granulome.

- Fremdkörperriesenzellen: unregelmäßig verteilte Zellkerne – bei reaktiven Granulomen um Fremdmaterial.

- Touton-Zellen: zentraler Kernkranz mit peripherem, schaumigem Zytoplasma – z. B. in Xanthogranulomen.

Klinische Relevanz

- Vorkommen bei granulomatösen Entzündungen (z. B. Tuberkulose, Sarkoidose, Pilzinfektionen, Morbus Crohn).

- Auch bei Fremdkörperreaktionen, Lipidablagerungen, selten bei neoplastischen Erkrankungen (z. B. Riesenzelltumor).

- Hilfreich bei der histologischen Differenzierung von Granulomen durch Morphologie und Kernausrichtung.

Synonyms -

Multinukleäre Riesenzellen

|

|

Röhrenknochen

|

Röhrenknochen (Ossa longa) sind lange Knochen mit einem diaphysären Schaft und zwei verdickten Epiphysen, dazwischen Metaphysen. Sie bestehen aus einem kortikalen Kompakta-Mantel und einer inneren Spongiosa mit Knochenmark im Markraum. Typische Beispiele sind Femur, Tibia, Humerus.

Aufbau

- Diaphyse: Langer Schaft mit dicker Kompakta, zentraler Markhöhle (gelbes oder rotes Knochenmark)

- Metaphyse: Übergangsbereich mit hoher Remodelling-Aktivität, Epiphysenfuge im wachsenden Knochen

- Epiphyse: Gelenkende mit Spongiosa und hyalinem Gelenkknorpel

- Periost: Osteogenes Bindegewebe außen; Endost kleidet Markraum aus

Histologie

- Kompakta: Lamellenknochen mit Osteonen (Havers-System)

- Spongiosa: Knochentrabekel, umgeben von Knochenmark

- Kollagen Typ I + Hydroxylapatit als Grundstruktur

Klinisch-pathologische Bedeutung

- Frakturen: Schaft- oder metaphysär/epiphysär lokalisiert

- Wachstumsstörungen: Epiphysenfugen-Defekte (z. B. Achondroplasie)

- Metaphysäre Tumoren: z. B. Osteosarkom, Chondrosarkom

- Metastasen: Häufig in spongiösen Epiphysenbereichen

|

|

ROS1

|

ROS1 (Proto- Onkogen Tyrosin-Protein-Kinase ROS, Chromosom 6q22) kodiert für eine Rezeptor-Tyrosinkinase aus der Insulin-Rezeptor-Superfamilie. Ursprünglich in Glioblastomen identifiziert, ist ROS1 in verschiedenen Tumorarten durch Genfusionen aktiviert.

Pathologische Relevanz

- ROS1-Genfusionen führen zur Bildung konstitutiv aktiver Kinaseproteine, die unkontrolliertes Zellwachstum fördern.

- Diese Fusionen treten in etwa 1–2% der nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome (NSCLC) auf und sind in der Regel bei jüngeren Patienten ohne Raucheranamnese zu finden.

Häufige Tumoren mit ROS1-Fusionen und ihre Fusionspartner

- NSCLC: Häufige Fusionen mit CD74, SLC34A2, EZR und TPM3.

- Gastrointestinale Tumoren: Fusionen mit SLC34A2 in Magen- und Kolonkarzinomen.

- Glioblastome: Fusionen mit FIG (Fused in Glioblastoma).

- Ovarialkarzinome: Fusionen mit FIG.

- Cholangiokarzinome: Verschiedene ROS1-Fusionspartner.

Diagnostik

Therapeutische Relevanz

- Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs) wie Crizotinib und Entrectinib u.a. sind bei ROS1-positiven Tumoren wirksam.

- Diese zielgerichteten Therapien haben die Behandlung von ROS1-Fusions-positiven NSCLC revolutioniert und die Prognose der Patienten verbessert.

|

|

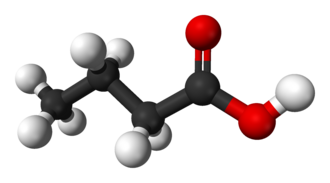

SCFA

|

Kurzkettige Fettsäuren (Short-Chain Fatty Acids, SCFA) sind kurzkettige organische Säuren mit 1–6 Kohlenstoffatomen, die durch bakterielle Fermentation von unverdaulichen Kohlenhydraten im Kolon entstehen. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Darmhomöostase und Energieversorgung der Kolonozyten.

Wichtige kurzkettige Fettsäuren

- Essigsäure (C2, Acetat): Systemisch verfügbar, beteiligt am Lipid- und Glukosestoffwechsel.

- Propionsäure (C3, Propionat): Beeinflusst die hepatische Glukoneogenese, immunmodulatorische Effekte.

- Buttersäure (C4, Butyrat): Hauptenergiequelle der Kolonozyten, entzündungshemmend, epigenetische Regulation.

Relevanz bei der Diversionskolitis

- Bei einer Diversionskolitis (Entzündung des ausgeschalteten Kolonsegments nach Stomaanlage) kommt es durch den Fehlkontakt mit SCFAs zu Schleimhautatrophie, lymphoplasmazellulärer Entzündung und Ulzerationen.

- SCFAs fördern die Regeneration der Kolonozyten und reduzieren die Schleimhautentzündung.

Klinische Relevanz

- SCFAs besitzen entzündungshemmende Eigenschaften und regulieren die intestinale Barrierefunktion.

- SCFA-Mangel wird mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) und metabolischen Erkrankungen assoziiert.

- In der Therapie der Diversionskolitis wird Butyrat als rektale Applikation erprobt.

Synonyms -

SCFA,kurzkettige Fettsäuren,kurzkettigen Fettsäuren,(SCFA)

|

|

Schleimhautschädigung

|

Schleimhautschädigung bezeichnet eine strukturelle oder funktionelle Beeinträchtigung des Schleimhautepithels, die durch physikalische, chemische, infektiöse oder immunvermittelte Noxen verursacht wird. Sie kann alle Schleimhautsysteme betreffen – z. B. im Gastrointestinaltrakt, Urogenitaltrakt oder der Atemwege.

Histologische Merkmale

- Oberflächendefekte: Erosionen oder Ulzerationen des Epithels

- Regeneratorische Veränderungen: Kryptenhyperplasie, Basalzellvermehrung

- Entzündliches Infiltrat: Neutrophile, Lymphozyten, Plasmazellen je nach Ursache

- Apoptose und Zellschäden: z. B. bei Chemotherapie, Virusinfektion, GvHD

Ursachen

Klinische Relevanz

- Schleimhautschäden können reversibel sein oder zu chronischer Entzündung, Ulzera oder Narbenbildung führen.

- Früher histologischer Nachweis ist entscheidend für Diagnostik und Therapieplanung.

|

|

Sekretion

|

Sekretion bezeichnet in der Medizin den aktiven Transport von Substanzen durch spezialisierte Zellen an eine innere oder äußere Oberfläche. Dies geschieht häufig über Drüsen und ist essenziell für physiologische Funktionen wie Verdauung, Regulation oder Immunabwehr.

Formen der Sekretion

- Exokrine Sekretion: Abgabe an äußere oder innere Oberflächen (z. B. Speichel, Schweiß, Verdauungsenzyme im Darm).

- Endokrine Sekretion: Abgabe von Hormonen in die Blutbahn (z. B. Insulin aus den Langerhans-Inseln).

- Parakrine und autokrine Sekretion: Lokal wirkende Signalstoffe (z. B. Zytokine, Wachstumsfaktoren).

Histologische Merkmale

- Oft in spezialisierten Epithelzellen oder Drüsen lokalisiert (z. B. Becherzellen im Darm, seröse Drüsen der Speicheldrüse).

- Typische Organellen: ausgeprägtes endoplasmatisches Retikulum, Golgi-Apparat, Sekretgranula.

Klinische Relevanz

- Störungen der Sekretion spielen eine Rolle bei Erkrankungen wie Zystischer Fibrose, Diabetes mellitus oder Gastrinom.

- Über- oder Untersekretion kann diagnostisch und therapeutisch relevant sein.

|

/800px-Giant_cell_in_bronchial_wash_--_very_high_mag.jpg)

/Magenulkus/Makroskopie/Magenulkus.jpg)