|

NSAR

|

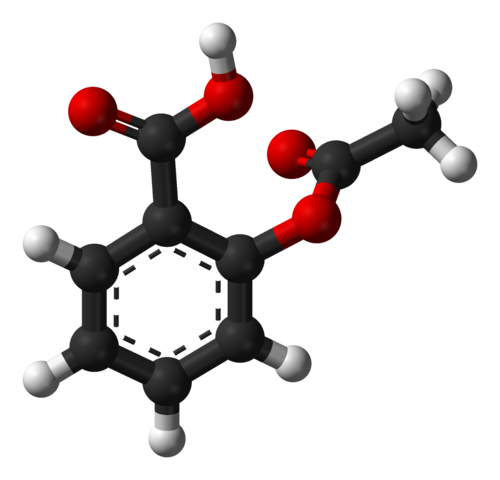

NSAR/NSAID steht für nichtsteroidale Antirheumatika bzw. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, eine Gruppe von Medikamenten, die entzündungshemmend, schmerzlindernd und fiebersenkend wirken. Sie hemmen die Enzyme Cyclooxygenase-1 (COX-1) und Cyclooxygenase-2 (COX-2), die an der Synthese von Prostaglandinen beteiligt sind – Moleküle, die Entzündungen und Schmerzen fördern. NSAR werden häufig bei Erkrankungen wie Arthritis, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Fieber eingesetzt. Bekannte NSAR sind Acetylsalicylsäure (ASS), Ibuprofen, Diclofenac und Naproxen.

Synonyms -

NSAIDs, NSAID, NSAID-induzierte,ASS,NSAR-Einnahme

|

|

NTRK

|

NTRK (Neurotrophe Tyrosin-Rezeptor-Kinasen) sind kodiert durch die Gene NTRK1 (Chromosom 1q21-q22; syn. TRKA), NTRK2 (Chromosom 9q21.33; syn. TRKB) und NTRK3 (Chromosom 15q25; syn. TRKC) und spielen eine entscheidende Rolle in der neuronalen Entwicklung, Zellproliferation und Differenzierung. In der Pathologie sind NTRK-Fusionen als onkogene Treiber in verschiedenen Tumoren von Bedeutung.

Pathologische Relevanz

- NTRK-Genfusionen führen zur Bildung von konstitutiv aktiven Fusionsproteinen, die das Zellwachstum unkontrolliert fördern

- Nachweis in einer Vielzahl solider Tumoren, insbesondere in seltenen pädiatrischen und adulten Karzinomen

Häufige Tumoren mit NTRK-Fusionen und ihre Fusionspartner

- Pädiatrische Tumoren:

- Infantiles Fibrosarkom: ETV6-NTRK3

- Kongenitales mesoblastisches Nephrom: ETV6-NTRK3

- Hochgradige Gliome: NTRK2- und NTRK3-Fusionen mit verschiedenen Partnern

- Schilddrüsenkarzinome:

- Papilläres Karzinom: ETV6-NTRK3, TPM3-NTRK1

- Speicheldrüsentumoren:

- Weichteilsarkome:

- Inflammatorische myofibroblastische Tumoren: ETV6-NTRK3, RBPMS-NTRK3

- Seltene Adenokarzinome:

Diagnostik

Therapeutische Relevanz

- TRK-Inhibitoren: Larotrectinib und Entrectinib bei NTRK-Fusions-positiven Tumoren

- Zugelassen für tumoragnostische Therapie, unabhängig vom Ursprungsorgan

|

|

Nukleäre Inklusionen

|

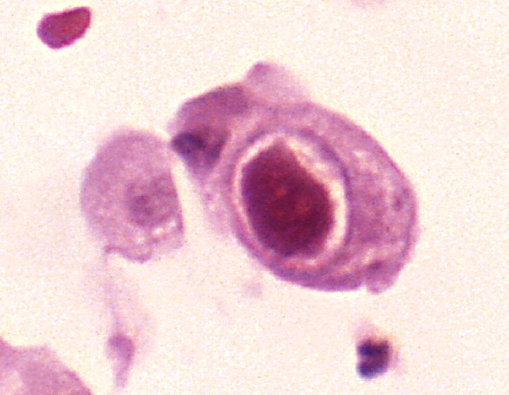

Nukleäre Inklusionen sind intrazelluläre Strukturen im Zellkern, die bei mikroskopischer Untersuchung als abnorme Einschlüsse erscheinen. Sie bestehen aus Protein-, Nukleinsäure- oder Virusbestandteilen und treten im Rahmen bestimmter Infektionen, degenerativer Erkrankungen oder Neoplasien auf.

Histologische Merkmale

- Lokalisiert im Karyoplasma, oft als eosinophile, basophile oder amphophile Einschlüsse sichtbar.

- Können den Kern verdrängen, deformieren oder einen Halo erzeugen (z. B. Cowdry-Typ).

Ätiologie und Beispiele

- Viral:

- Herpes simplex, CMV: Cowdry-A-Inklusionen – eosinophil, mit chromatinfreiem Hof („Halo“).

- Adenoviren, Polioviren: Cowdry-B-Inklusionen – kleine, basophile, zentrale Kerneinschlüsse ohne Halo.

- Polyomaviren (z. B. BK-Virus): große, homogene Inklusionen mit chromatinfreiem Rand („Eulenaugenzellen“).

- Degenerativ / metabolisch: z. B. Lafora-Körperchen in der Neuropathologie.

- Neoplastisch: z. B. nukleäre Pseudoinklusionen bei papillärem Schilddrüsenkarzinom.

Diagnostische Bedeutung

- Wichtiger Hinweis auf virusinduzierte Zytopathie in Histologie und Zytologie.

- Unterscheidung von echten Inklusionen vs. Pseudoinklusionen (z. B. bei Schilddrüse, Melanom) ist diagnostisch relevant.

Synonyms -

Cowdry,Einschlusskörperchen

|

|

Nukleolus

|

Der Nukleolus ist eine Struktur im Zellkern, die nicht von einer Membran umgeben ist. Er ist das Zentrum der ribosomalen RNA (rRNA)-Synthese und der Assemblierung von Ribosomenuntereinheiten. Der Nukleolus besteht aus dichten fibrillären und granularen Bereichen, in denen rDNA-Transkription und ribosomale Partikelbildung stattfinden.

Funktion:

- Synthese der ribosomalen RNA (rRNA) durch RNA-Polymerase I

- Assemblierung der ribosomalen Untereinheiten

- Regulation von Zellzyklus und Stressantwort

In hochaktiven Zellen und Tumoren ist der Nukleolus vergrößert, weil diese Zellen eine erhöhte Synthese von Proteinen benötigen. Tumorzellen haben einen besonders hohen Bedarf an Ribosomen für die Produktion der Proteine, die das schnelle Zellwachstum und die Zellteilung unterstützen. Diese gesteigerte Aktivität führt zu einer Hyperaktivität der rRNA-Synthese und damit zur Vergrößerung des Nukleolus.

Synonyms -

Nukleoli,Nucleoli,Nucleolus

|

|

Oberbauchbeschwerden

|

Oberbauchbeschwerden bezeichnen unspezifische Schmerzen oder Missempfindungen im Bereich zwischen Rippenbogen und Nabel, meist mittig oder rechts/links oberhalb des Bauchnabels lokalisiert. Sie sind ein häufiger Vorstellungsgrund in der Allgemein- und Inneren Medizin.

Mögliche Ursachen

- Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD)

- Gastritis, Ulcus ventriculi oder duodeni

- Funktionelle Dyspepsie

- Gallenwegserkrankungen (z. B. Cholelithiasis, Cholezystitis)

- Pankreaserkrankungen (z. B. Pankreatitis, Pankreastumoren)

- Hepatopathien (z. B. Hepatitis, Leberstauung, Fettleber)

- Kardial (selten, z.B. Myokardinfarkt)

Klinische Relevanz

- Symptome reichen von Völlegefühl, Druck und Brennen bis zu krampfartigen Schmerzen.

- Erfordern differenzialdiagnostische Abklärung, ggf. mittels Endoskopie, Sonografie, Labor.

- Unterscheidung zwischen funktionellen und organischen Ursachen entscheidend für Therapieplanung.

|

|

Obstipation

|

Obstipation (Verstopfung) bezeichnet eine verzögerte oder erschwerte Darmentleerung, die meist mit hartem, seltenem oder unvollständigem Stuhlgang einhergeht. Sie kann akut oder chronisch auftreten und primäre (funktionelle) oder sekundäre Ursachen haben.

Klinische Kriterien

- Stuhlfrequenz < 3x/Woche

- Harter oder klumpiger Stuhl

- Gefühl unvollständiger Entleerung

- Exzessives Pressen bei der Defäkation

Ursachen

- Funktionell (primär): Slow Transit, Beckenbodenfunktionsstörung, idiopathisch

- Sekundär: Medikamentös (z. B. Opioide, Anticholinergika), neurologisch (z. B. Parkinson), endokrin (z. B. Hypothyreose), mechanisch (z. B. Tumoren, Stenosen)

Pathologische Relevanz

- Chronische Obstipation kann zu Divertikelbildung, Hämorrhoiden, Analfissuren oder Stuhlverhalt führen

- Bei atypischen Verläufen: Ausschluss organischer Ursachen (z. B. Kolonkarzinom)

Therapieansätze

- Ernährungsumstellung: Ballaststoffreiche Kost, ausreichende Flüssigkeitszufuhr

- Bewegung, Toilettentraining

- Laxanzien: z. B. Macrogol, Bisacodyl, Lactulose

- Bei therapieresistenter chronischer Obstipation: weiterführende Diagnostik (z. B. Kolontransitzeit, Proktografie)

|

|

Ödem

|

Ein Ödem ist eine pathologische Flüssigkeitsansammlung im Interstitium, die durch ein Ungleichgewicht zwischen Filtration und Rückresorption im Kapillargebiet entsteht. Es kann lokal oder systemisch auftreten und mechanisch, entzündlich oder hämodynamisch bedingt sein.

Pathophysiologische Ursachen

- Erhöhter hydrostatischer Druck: z. B. bei Linksherzinsuffizienz (Lungenödem), Rechtsherzinsuffizienz (Beinödeme)

- Verminderter kolloidosmotischer Druck: z. B. bei Hypalbuminämie (Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom)

- Erhöhte Gefäßpermeabilität: z. B. bei Entzündungen, Allergien, Schock

- Lymphabflussstörung: z. B. bei Tumoren, Lymphknotenresektion, Strahlentherapie

- Natrium- und Wasserretention: z. B. bei Niereninsuffizienz

Histologie

- Weitgestellte, klar erscheinende Interstitien

- Flüssigkeit ohne Zellkomponenten (nicht-entzündlich)

- Eventuell begleitend: Lymphozyteninfiltrate, bei chronischer Stauung Makrophagen (Herzfehlerzellen)

Klinische Relevanz

- Ödeme sind Leitsymptome bei kardiovaskulären, renalen, hepatischen und inflammatorischen Erkrankungen.

- Diagnostisch wichtig ist die Einteilung nach Lokalisation (z. B. Lungenödem, Hirnödem, Anasarka) und Ursache.

Synonyms -

ödematös,ödematöse,ödematöses,Ödemen

|

|

Onkogen

|

Ein Onkogen ist ein Gen, dessen veränderte oder überaktive Expression zur unkontrollierten Zellproliferation führt und dadurch zur Tumorentstehung beiträgt. Onkogene entstehen aus Protoonkogenen, die in ihrer normalen Form essenzielle Rollen in der Regulierung von Zellwachstum, Zellteilung und Differenzierung spielen. Durch genetische Veränderungen, wie Punktmutationen, Amplifikationen oder Translokationen, können Protoonkogene zu Onkogenen werden. Diese genetischen Modifikationen resultieren in der Überexpression oder Dysfunktion von Signalwegen, die die Zellzyklus-Kontrolle, Apoptose und DNA-Reparaturmechanismen beeinflussen, was letztlich zur Entstehung und Progression von malignen Tumoren führen kann.

Synonyms -

Onkogene, Onkogenen

|

|

oral-oral

|

Oral-oraler Übertragungsweg

Der oral-orale Übertragungsweg beschreibt die Infektion durch den direkten Austausch von Speichel oder kontaminierten Flüssigkeiten zwischen Individuen. Dies kann durch Küssen, gemeinsam genutztes Besteck, Gläser oder Zahnbürsten erfolgen.

Mechanismus

- Erreger befinden sich im Speichel oder oropharyngealen Sekreten

- Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt oder Speichelaustausch

- Infektion über die Mundschleimhaut

Erreger

Prävention

- Vermeidung engen Speichelaustauschs bei Infektionen

- Hygiene bei gemeinsam genutzten Gegenständen

- Impfungen (z. B. gegen Meningokokken, Influenza)

|

|

Ösophagus

|

Der Ösophagus ( Speiseröhre) ist ein ca. 25–30 cm langer muskulärer Schlauch, der die Nahrung vom Pharynx zum Magen transportiert. Er beginnt hinter dem Ringknorpel (C6) und endet am ösophagogastralen Übergang auf Höhe des Zwerchfells (Th11).

Topographische Einteilung

- Halsösophagus: Vom unteren Rand des Ringknorpels (ca. 15 cm ab Schneidezähnen) bis zur oberen Thoraxapertur.

- Brustösophagus: Von ca. 20 cm ab Zahnreihe bis zum Hiatus oesophageus.

- Bauchösophagus: Kurzes Segment (ca. 1–3 cm) zwischen Hiatus und Kardia (ca. 40 cm ab Zahnreihe).

Engstellen des Ösophagus

- Obere Enge: Ringknorpel (ca. 15 cm ab Schneidezähnen)

- Mittlere Enge: Aortenbogen und linker Hauptbronchus (ca. 25 cm)

- Untere Enge: Zwerchfelleintritt (ca. 40 cm)

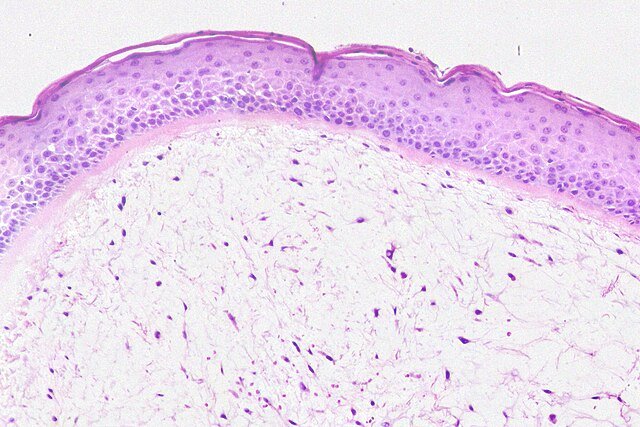

Histologie

- Mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel (bis zur Z-Linie)

- Muskularis propria: Oben quergestreift, unten glattmuskulär

- Submukosale Drüsen zur Gleitfähigkeit

Klinische Relevanz

- Häufige Erkrankungen: Refluxösophagitis, Barrett-Metaplasie, Ösophaguskarzinome

- Endoskopische Orientierung erfolgt über Entfernung ab Zahnreihe in Zentimetern

- Engstellen sind Prädilektionsorte für Fremdkörperverlagerung und Tumorentstehung

Synonyms -

Speiseröhre,ösophagial,ösophagiale,ösophagiales

|

|

Ossifikation

|

Ossifikation bezeichnet die Bildung von Knochengewebe durch Osteoblasten aus nicht ossärem Gewebe. Sie kann physiologisch (z. B. im Wachstum) oder pathologisch (z. B. in Tumoren oder Narben) auftreten. In der Pathologie ist zwischen echter (heterotoper) Ossifikation und bloßer Kalzifikation zu unterscheiden.

Formen der Ossifikation

- Desmale Ossifikation: Direkte Knochenbildung aus Bindegewebe (z. B. Schädel, Mandibula)

- Chondrale Ossifikation: Knochenbildung über Knorpelzwischenstufe (z. B. Röhrenknochen, Epiphysen)

- Heterotope Ossifikation: Ektopische Knochenbildung außerhalb des Skeletts (z. B. in Narben, Weichteilen, Tumoren)

Ossifikation bei Tumoren

- Osteogene Tumoren: Osteosarkom produziert atypisches, tumorassoziiertes Osteoid → mineralisiert zu „bizarrem“ Knochen

- Chondrosarkome: zeigen teils sekundäre Ossifikation in der Knorpelmatrix

- Weichteiltumoren: z. B. myositis ossificans, ossifizierendes Fibrom, ossifizierendes Lipom

- Karzinome: Selten metaplastische Knochenbildung (z. B. Mamma-, Schilddrüsen-Ca)

Molekulare Aspekte

- BMP-Signalweg (Bone Morphogenetic Proteins): zentral bei der Osteoblasteninduktion (v. a. BMP-2, BMP-4, BMP-7)

- RUNX2: Transkriptionsfaktor der Osteoblastenreifung, ↑ in ossifizierenden Tumoren

- ALK2 (ACVR1): mutiert bei fibrodysplasia ossificans progressiva – Modell für pathologische Ossifikation

Histologie

- Lamellärer oder geflechtartiger Knochen mit Osteoblastensaum

- Abgrenzung zu Verkalkung: Ossifikation zeigt organisierten Knochenaufbau

Klinische Relevanz

- Heterotope Ossifikation: Kann posttraumatisch oder postoperativ auftreten (z. B. nach Gelenk-OP, Schädelhirntrauma)

- Tumorassoziierte Ossifikation: Kann diagnostisch hilfreich sein (z. B. Osteosarkom vs. metastatisches Karzinom)

- Kann Schmerzen, Bewegungseinschränkung oder Frakturanfälligkeit verursachen

- Therapieansätze: z. B. COX-Hemmer, Bestrahlung, chirurgische Resektion bei symptomatischer Ossifikation

Synonyms -

Ossifikationen

|

|

Osteoid

|

Osteoid ist die nicht mineralisierte, organische Grundsubstanz des neugebildeten Knochens, die von aktiven Osteoblasten sezerniert wird. Es besteht hauptsächlich aus Typ-I-Kollagen und wird im Anschluss durch Einlagerung von Kalziumphosphat mineralisiert.

Molekularbiologie

- 90 % Typ-I-Kollagenfasern (Strukturprotein)

- 10 % Nicht-Kollagene Matrixproteine: Osteocalcin, Osteopontin, Bone Sialoprotein, ALP

- Enthält Zytokine und Wachstumsfaktoren (z. B. TGF-β, IGF-1)

- Reguliert durch: Bone Morphogenetic Proteins (BMPs), insbesondere BMP-2, BMP-7 → fördern Osteoblasten-Differenzierung über RUNX2

Histologie

- Eosinophil, fibrilläres Material auf der Knochenoberfläche

- Liegt dem mineralisierten Knochen an, oft osteoblastenbesäumt

- In H.E.-Färbung heller als reifer Knochen

Klinisch-pathologische Relevanz

- Osteomalazie / Rachitis: vermehrtes, unmineralisiertes Osteoid durch gestörte Mineralisation

- Osteosarkom: maligner Tumor mit Produktion von atypischem Osteoid

- Marker: Alkalische Phosphatase (ALP) ↑ bei erhöhter Osteoidbildung

Synonyms -

Osteoidproduktion, osteoidbildende, osteoidbildend,Osteoidbildung,Osteoidnachweis,osteoider,Osteoidbildende

|

|

Osteolyse

|

Osteolyse bezeichnet den pathologischen Abbau von Knochengewebe durch gesteigerte Aktivität von Osteoklasten, durch tumorassoziierte Prozesse oder Infektionen/Entzündungen. „Osteolytisch“ beschreibt Läsionen mit Knochenverlust ohne sklerotische Reaktion, erkennbar als transparente (radioluzente) Areale in der Bildgebung.

Molekulare Mechanismen

- ↑ RANKL / ↓ OPG: Stimulation osteoklastärer Differenzierung und Aktivität

- Produktion lytischer Mediatoren: z. B. IL-6, PTHrP, MMPs (z. B. bei Knochenmetastasen)

- Direkte Destruktion durch infiltrierende Tumorzellen möglich

- Osteoklastenaktivierung auch durch bakterielle Toxine und Immunantwort bei Osteomyelitis

Histologie

- Abbau der Knochentrabekel durch Osteoklasten (Howship-Lakunen)

- Begleitend: Tumorinfiltration, Entzündungszellen oder granulierendes Gewebe

Radiologie

- Osteolytische Läsion: Scharf oder unscharf begrenzte, radioluzente Zone

- DD: Osteosklerotische Läsion (z. B. Prostatakarzinom), gemischter Typ

Klinisch-pathologische Bedeutung

- Typisch bei osteolytischen Metastasen (z. B. Mamma-, Nieren-, Schilddrüsen-Ca, Plasmozytom)

- Vorkommen auch bei infektiösen Prozessen (z. B. Osteomyelitis), zystischen Läsionen und benignen Tumoren (z. B. Riesenzelltumor)

- Auch bei entzündlichen Knochenerkrankungen wie Osteomyelitis (häufig metaphysär, besonders bei Kindern)

- Gefahr von pathologischen Frakturen und Hyperkalzämie

Synonyms -

osteolytisch,osteolytische,osteolytisches

|

|

osteoplastisch

|

Osteoplastisch bezeichnet Eigenschaften oder Prozesse, die mit der Bildung von Knochengewebe durch Osteoblasten in Verbindung stehen. Osteoblasten sind spezialisierte Zellen, die für die Synthese und Mineralisation der Knochenmatrix verantwortlich sind. Sie produzieren Kollagen Typ I, Osteocalcin und weitere Proteine, die den Aufbau von Knochen fördern.

In der Pathologie wird der Begriff oft im Zusammenhang mit osteoplastischen Metastasen verwendet, z. B. bei Prostatakarzinomen, bei denen Tumorzellen die übermäßige Knochenbildung stimulieren.

|

|

Östrogene

|

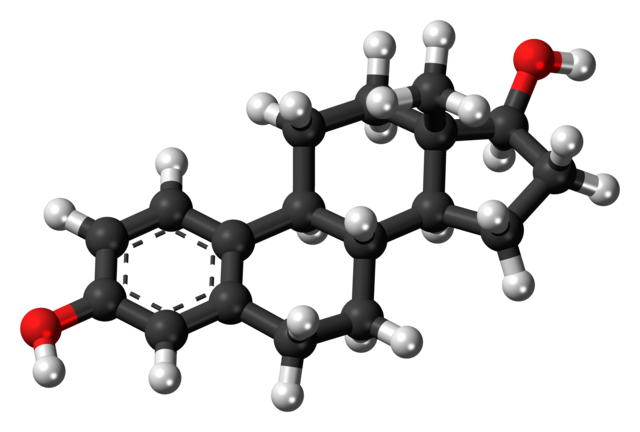

Östrogene sind Steroidhormone mit zentraler Bedeutung für die Entwicklung und Funktion des weiblichen Reproduktionssystems. Sie werden hauptsächlich in den Ovarien synthetisiert, in geringerem Umfang auch in Nebennieren, Plazenta und peripherem Fettgewebe. Zu den wichtigsten Östrogenen gehören Estradiol (E2), Estron (E1) und Estriol (E3).

Physiologische Funktionen

- Regulation des Menstruationszyklus (v. a. Proliferation des Endometriums in der Follikelphase)

- Förderung von Brustentwicklung, Vaginal- und Uterusschleimhautreifung, Knochenaufbau

- Beeinflussung von Lipidstoffwechsel, Gefäßtonus und Gerinnung

Östrogenrezeptoren

- Östrogene wirken über nukleäre Östrogenrezeptoren: ERα (ESR1) und ERβ (ESR2)

- Diese fungieren als ligandabhängige Transkriptionsfaktoren und regulieren die Expression zahlreicher Gene

- Zusätzlich gibt es membranständige, nicht-genomische Signalwege (z. B. über GPER1)

Pathologische Relevanz

- Hormonabhängige Tumoren: Mammakarzinom, Endometriumkarzinom, seröses Ovarialkarzinom

- ER-positive Tumoren wachsen östrogenabhängig und sprechen auf antihormonelle Therapien an

- Nachweis von ER: Immunhistochemisch (z. B. ER-Allred-Score bei Brustkrebs)

Therapeutische Relevanz

- Antiöstrogene: Tamoxifen (selektiver ER-Modulator)

- Aromatasehemmer: Hemmen die Umwandlung von Androgenen in Östrogene (v. a. postmenopausal)

- GnRH-Analoga: Suppression der ovariellen Östrogenproduktion

Synonyms -

Östrogen,Estradiol,Estriol,Östrogenabhängig

|

/Osteosarkom/Mikroskopie/Osteosarkom_Osteoid_CCBYSA30.png)