|

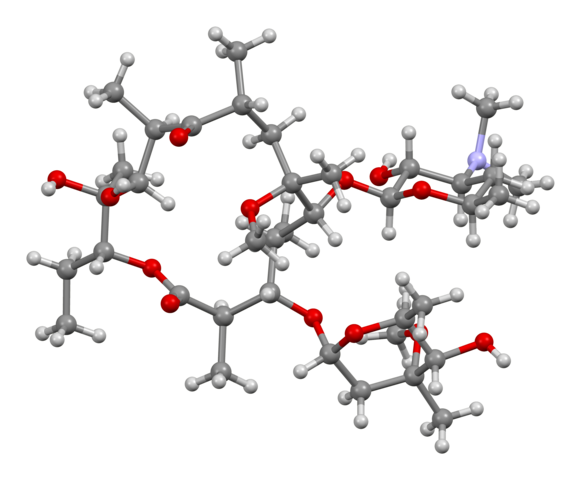

Candida spec.

|

Candida ist eine Gattung von Hefepilzen (Sproßpilen), die als opportunistische Pathogene beim Menschen auftreten. Sie sind Teil der normalen Schleimhautflora (z. B. im Mund, Darm, Genitaltrakt), können jedoch bei gestörter Immunabwehr oder Dysbiose infektiös werden.

Wichtige Arten

- Candida albicans: Häufigster Erreger von Kandidosen; bildet Pseudohyphen, Keimschläuche

- Candida glabrata: Weniger virulent, aber oft azolresistent

- Candida krusei, Candida tropicalis, Candida parapsilosis: Relevanz in nosokomialen Infektionen

- Candida auris: Emerging pathogen mit hoher Resistenz und Ausbruchsrisiko

Pathophysiologie

- Transition von Hefeform zu invasiven Pseudohyphen (v. a. C. albicans)

- Adhäsion an Epithel, Biofilmbildung, Enzymsekretion (Proteasen, Phospholipasen)

- Immunevasion durch Maskierung von β-Glucanen (z. B. durch Mannan)

Klinische Relevanz

- Mukokutane Kandidosen: Mundsoor, Vulvovaginitis, Windelsoor

- Invasive Kandidose: z. B. Candidämie, Candida-Endokarditis, Peritonitis – v. a. bei Intensivpatienten, Neutropenie

- Diagnostik: Mikroskopie, Kultur, PCR, β-D-Glucan-Test, Keimschlauchtest (nur C. albicans)

- Therapie: Fluconazol, Echinocandine, Amphotericin B (abhängig von Spezies und Resistenzlage)

Synonyms -

Candida

|

|

CDKN2A

|

| Eigenschaft | Details |

|---|

| Gen-Standort |

Chromosom 9p21 |

| Kodierte Proteine |

- p16INK4a: Hemmt CDK4/6, blockiert den Zellzyklus (G1/S-Übergang).

- p14ARF: Stabilisiert p53 durch Hemmung von MDM2.

|

| Funktion |

Tumorsuppressor, Zellzyklusregulation, Apoptoseförderung. |

| Assoziierte Tumoren |

Melanom, Pankreaskarzinom, Glioblastom, Kopf-Hals-Karzinom, u. a. |

| Familiäres Risiko |

Keimbahnmutationen bei familiärem Melanomsyndrom und erhöhtem Pankreaskarzinomrisiko. |

| Mutationen |

Deletionen, Punktmutationen oder epigenetische Inaktivierung in vielen Tumorarten. |

| Diagnostische Bedeutung |

Marker für Tumorprogression und familiäres Melanom. |

| Therapeutische Relevanz |

Ziel bei CDK4/6-Inhibitoren wie Palbociclib zur Zellzykluskontrolle. |

|

|

Ceroid

|

Ceroid ist ein pathologisches, intrazelluläres Abfallpigment, das aus oxidierten Lipid- und Proteinresten besteht. Es ähnelt Lipofuszin morphologisch, unterscheidet sich jedoch durch seinen krankhaften Charakter und seine Anfärbbarkeit.

Entstehung

- Bildung bei oxidativem Stress, chronischer Zellschädigung oder gestörtem Lipidabbau

- Akkumulation in Makrophagen, Leberzellen, Nervenzellen bei bestimmten Erkrankungen

- Kann auch Bestandteil von Granulomen, Tumoren oder degenerativem Gewebe sein

Histologie

- Fein- bis grobkörniges, gelb-bräunliches Pigment, ähnlich Lipofuszin

- Schwach autofluoreszent, Sudan-positiv (lipidhaltig), oft säurefest

- Unterscheidung zu Lipofuszin: Ceroid ist positiv mit PAS und Ziehl-Neelsen

Klinische Relevanz

- Pathologisches Pigment: z. B. bei chronischen Entzündungen, Ceroid-Hepatose, Tumoren

- Neurodegenerative Erkrankungen: Bestandteil der Ceroid-Lipofuszinose (NCL)

- Differenzialdiagnose: Abgrenzung zu: Lipofuszin (physiologisch, PAS-negativ), Hämosiderin (Berliner-Blau-positiv), Melanin (bleichbar, nicht lipidhaltig)

|

|

Checkpoint-Inhibitoren

|

Immun-Checkpoint-Inhibitoren sind monoklonale Antikörper, die immunologische Kontrollpunkte blockieren und dadurch die T-Zell-vermittelte Immunantwort gegen Tumorzellen verstärken. Sie werden in der Onkologie zur Therapie verschiedener solider Tumoren und hämatologischer Malignome eingesetzt.

Wichtige Checkpoint-Moleküle und Inhibitoren

- PD-1 (Programmed Cell Death Protein 1)

- Inhibitoren: Nivolumab, Pembrolizumab

- Hemmung verstärkt T-Zell-Aktivität gegen tumorspezifische Antigene

- PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1)

- Inhibitoren: Atezolizumab, Durvalumab, Avelumab

- Blockade verhindert Tumorzellen-induzierte Immununterdrückung

- CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Protein 4)

- Inhibitor: Ipilimumab

- Reguliert frühe T-Zell-Aktivierung durch Blockade kostimulatorischer Signale

Therapeutische Relevanz

- Eingesetzt bei Melanom, NSCLC, Nierenzellkarzinom, HCC und anderen Malignomen

- Hohe Wirksamkeit insbesondere bei Tumoren mit hoher Mutationslast oder Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H)

- Potenzielle Nebenwirkungen durch autoimmune Immunreaktionen (z. B. Kolitis, Hepatitis, Pneumonitis)

Synonyms -

Immun-Checkpoint-Therapie,Immun-Checkpoint-Inhibitoren

|

|

Chromatin

|

Chromatin ist das DNA-Protein-Komplexmaterial im Zellkern eukaryontischer Zellen, bestehend aus DNA, Histonen und nicht-histonischen Proteinen. Es organisiert das Genom, reguliert die Genexpression und ist in der Histologie (z. B. HE-Färbung) als basophile Kernsubstanz erkennbar.

Formen

- Euchromatin: Locker gepackt, transkriptionsaktiv, hell im Lichtmikroskop

- Heterochromatin: Dicht gepackt, transkriptionsinaktiv, dunkel im Lichtmikroskop

Molekularbiologie

- Nukleosom: DNA-Abschnitt um Histonoktamer gewickelt (H2A, H2B, H3, H4)

- Regulation: Histonmodifikationen (Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung) steuern Zugänglichkeit

- Chromatin-Remodeling-Komplexe: z. B. SWI/SNF beeinflussen Genexpression

Pathologische Bedeutung

- Veränderte Chromatinstruktur bei Tumorzellen (Hyperchromasie, grobe Chromatinverklumpung)

- Genetische Instabilität durch Defekte in Chromatin-Remodelling-Genen (z. B. SMARCB1)

- Diagnostischer Kernbefund in der Zytologie/Histologie (fein vs. grob granuliert, vesikulär, klumpig)

|

|

Chromothripsis

|

Chromothripsis (gr. „Zerbrechen des Chromosoms“) beschreibt ein einmaliges, massives genomisches Desaster, bei dem ein oder mehrere Chromosomen in Dutzende Fragmente zerfallen und anschließend fehlerhaft wieder zusammengefügt werden. Es führt zu lokalen, komplexen chromosomalen Rearrangements mit potenziell onkogenem Effekt.

Molekularer Mechanismus

- Auslöser: Fehlerhafte Mitose mit Chromosomenverlust → Mikronukleusbildung

- DNA-Schaden im Mikronukleus: Fragmentierung des betroffenen Chromosoms durch Replikationsstress, DNAse-Aktivität oder oxidativen Stress

- Zerfall des Mikronukleus → freies DNA-Material wird unkontrolliert durch Non-Homologous End Joining (NHEJ) oder alternative End-Joining-Mechanismen rekombiniert

- Ergebnis: Cluster aus Deletionen, Duplikationen, Inversionen sowie abrupt wechselnde Kopienzahlen („copy number oscillations“)

- Betroffene DNA kann onkogene Aktivität entfalten (z. B. Aktivierung von CDK4, MDM2, Verlust von TP53)

Pathologische Bedeutung

- Typisch bei: Glioblastom, Osteosarkom, Neuroblastom, CLL, Melanom

- Treiberereignis für Tumorprogression oder Therapie-Resistenz

- Assoziiert mit genomischer Instabilität, oft in Kombination mit TP53-Mutationen

Diagnostik

- Erkennbar durch Whole Genome Sequencing, SNP-Arrays, NGS

- Typisches Muster: >10 Rearrangements in lokalisiertem Bereich eines Chromosoms mit chaotischem „Zickzack“-Profil

|

|

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

|

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) umfassen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Sie sind durch eine chronische Entzündung mit strukturellen Schleimhautveränderungen und erhöhtem Karzinomrisiko gekennzeichnet.

Pathologische Merkmale

- Morbus Crohn: Transmurale, segmentale Entzündung mit Granulomen, Fissuren und Strikturen (häufig im terminalen Ileum).

- Colitis ulcerosa: Kontinuierliche Mukosa- und Submukosaentzündung mit Kryptenabszessen, Pseudopolypen und Rektumbeteiligung.

Molekulare Mechanismen

Pathologische Folgen

Klinische Relevanz

- Histopathologie essenziell zur CED-Diagnostik.

- Dysplasie-Screening bei langjährigem Verlauf.

- Therapie: 5-Aminosalicylate (5-ASA, Sulfasalazin, Mesalazin), Immunsuppressiva, TNF-α- und JAK-Inhibitoren.

Synonyms -

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen,Chronisch entzündliche Darmerkrankungen:

|

|

Clarithromycin

|

Clarithromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum, das durch Hemmung der bakteriellen Proteinsynthese wirkt. Es besitzt ein breites Wirkspektrum gegen grampositive Kokken, einige gramnegative Bakterien und intrazelluläre Erreger wie Mykoplasmen und Chlamydien. Clarithromycin-Resistenz

Wirkmechanismus

- Bindet an die 50S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms

- Blockiert die Translokation während der Proteinsynthese

- Wirkt bakteriostatisch, kann in hohen Konzentrationen bakterizid sein

Indikationen

- Atemwegsinfektionen (z. B. atypische Pneumonien durch Mycoplasma pneumoniae, Legionellen)

- HNO-Infektionen (z. B. Tonsillitis, Sinusitis, Otitis media)

- Helicobacter-pylori-Eradikation in Kombinationstherapie

- Haut- und Weichteilinfektionen

Resistenzen und Wechselwirkungen

- Kreuzresistenz mit anderen Makroliden (z. B. Erythromycin, Azithromycin)

- Hemmt CYP3A4, dadurch zahlreiche Arzneimittelinteraktionen

Besondere Hinweise

- Gastrointestinale Nebenwirkungen häufig, selten QT-Zeit-Verlängerung

- Vorsicht bei Patienten mit Leberfunktionsstörungen

Synonyms -

Clarithromycin-Resistenz

|

|

CMV

|

CMV (Zytomegalievirus, humanes Herpesvirus 5 / HHV-5) ist ein DNA-Virus aus der Herpesviridae-Familie. Es persistiert lebenslang im Körper und kann bei Immunsuppression reaktiviert werden. Aus pathologischer Sicht ist CMV besonders relevant bei Organtransplantierten, HIV-Patienten und Frühgeborenen.

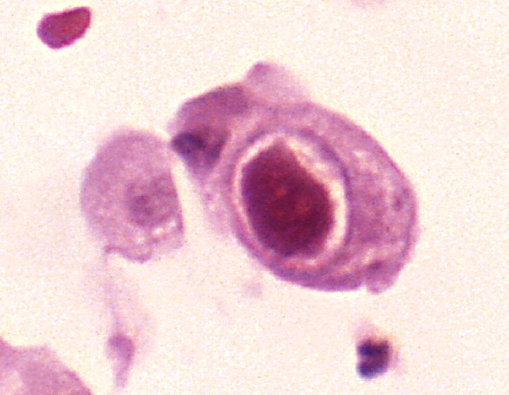

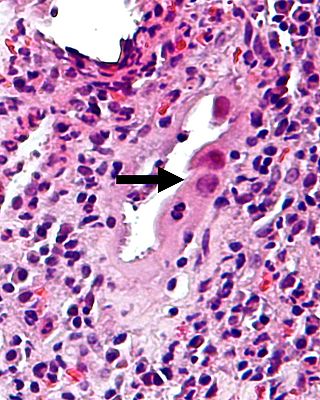

Histologische Merkmale

- Charakteristische Einschlusskörperchen: große, eosinophile, meist intranukleäre Einschlusskörper mit perinukleärem Hof („Eulenaugenzellen“)

- Zusätzlich oft zytoplasmatische Einschlusskörper

- Nachweis in verschiedenen Geweben: Darm, Lunge, Leber, Niere, Retina

Pathologische Relevanz

- Gastrointestinaltrakt: CMV-Kolitis mit ulzerierenden Entzündungen, v. a. bei immunsupprimierten Patienten

- Lunge: interstitielle Pneumonie mit Entzündung und Einschlusskörperchen

- Leber: Hepatitis mit Einschlüssen in Endothelien und Hepatozyten

- Plazenta: intrauterine Infektion mit chronisch-entzündlichen Veränderungen

Nachweis

Klinische Bedeutung

- Wichtiger Erreger schwerer Infektionen bei Immunsuppression

- In der Transplantationspathologie ein häufiger Auslöser von Organabstoßung bzw. Funktionsverlust

- Therapie: Ganciclovir, Valganciclovir

Synonyms -

Zytomegalievirus,Cytomegalievirus, CMV-Infektion,CMV-positive,CMV-PCR,CMV-Gastritis

|

|

CMV-Kolitis

|

Die CMV-Kolitis ist eine entzündliche Dickdarmerkrankung, verursacht durch eine Infektion mit dem Zytomegalievirus (CMV), einem humanpathogenen Herpesvirus (HHV-5). Sie tritt vor allem bei immunsupprimierten Patienten auf, z. B. nach Transplantation, bei HIV oder Chemotherapie.

Pathologie

Histologie

- Vergrößerte Zellen mit prominenten, basophilen Kerneinschlüssen (Zytomegalie)

- Nachweis in HE möglich, aber bestätigend mittels IHC (CMV-Antigen) oder PCR

- Typischerweise im Ulkusgrund oder angrenzender Mukosa

Klinische Relevanz

- Immunsuppression: z. B. bei Organtransplantation, AIDS, hämatologischen Neoplasien

- Symptome: Fieber, blutige Diarrhö, abdominelle Schmerzen

- Wichtig: Abgrenzung von entzündlicher Grunderkrankung (z. B. M. ulcerosa mit Superinfektion)

- Therapie: Ganciclovir oder Foscarnet

Synonyms -

CMV-Colitis

|

|

Colitis ulcerosa

|

Colitis ulcerosa ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung mit kontinuierlicher Mukosa- und Submukosaentzündung, beginnend im Rektum und potenziell das gesamte Kolon betreffend. Der Verlauf ist variabel mit schubförmigen oder progredienten Formen.

Verläufe

- Schubförmig-remittierend: Häufigste Form, wechselnde Schübe und Remissionen

- Chronisch-rezidivierend: Wiederkehrende Schübe mit unvollständiger Heilung

- Chronisch-progredient: Kontinuierliche Entzündung mit Schleimhautatrophie

- Fulminant: Schwere Kolitis mit Blutungen, toxischem Megakolon

Molekulare Mechanismen

- TH2-vermittelte Entzündung mit erhöhter IL-5- und IL-13-Aktivität

- HLA-assoziierte Prädisposition (HLA-DRB1)

- Erhöhte epitheliale Permeabilität → verstärkte Immunaktivierung

Pathologische Folgen

- Erhöhtes Risiko für kolorektales Karzinom bei langjähriger Erkrankung

- Toxisches Megakolon: Akute Dilatation mit Perforationsgefahr

- Blutungen: Schleimhautfragilität und Ulzerationen

Klinische Relevanz

- Histologische Abgrenzung zu Morbus Crohn

- Regelmäßige Dysplasie-Kontrollen bei chronischer Erkrankung

- Therapie: 5-ASA bei milden, Immunsuppressiva/Biologika bei schweren Verläufen

|

|

Cyclooxigenase 2

|

Cyclooxygenase-2 (COX-2)

COX-2 (Cyclooxygenase-2, auch PTGS2) ist ein induzierbares Enzym der Arachidonsäurekaskade, das bei Entzündungsreaktionen, Gewebeschädigung und Tumorprozessen eine zentrale Rolle spielt. Es wird auf Chromosom 1q31.1 kodiert.

Funktion

- Katalysiert die Umwandlung von Arachidonsäure zu Prostaglandin H₂ (PGH₂), dem gemeinsamen Vorläufer aller Prostaglandine und Thromboxane

- PGH₂ wird anschließend durch zellspezifische Enzyme in PGE₂, PGI₂, TXA₂ etc. umgewandelt

- Reguliert Entzündung, Schmerz, Fieber sowie Zellproliferation und Apoptosehemmung

Pathologische Relevanz

Klinische Relevanz

- Zielstruktur für nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) und selektive COX-2-Inhibitoren wie Celecoxib

- Untersucht in der Krebsprävention, z. B. bei FAP oder chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

- Immunhistochemische COX-2-Darstellung kann in bestimmten Tumoren diagnostisch oder forschungsrelevant sein

Synonyms -

Cyclooxigenase-2,COX-2,COX2

|

|

Cyclooxigenase1

|

Cyclooxigenase-1 (COX-1)

COX-1 (Cyclooxygenase-1) ist ein konstitutiv exprimiertes Enzym der Prostaglandinsynthese und gehört zur Familie der Prostaglandin-Endoperoxid-Synthasen. Es katalysiert die Umwandlung von Arachidonsäure in Prostaglandin H2, einen zentralen Vorläufer für verschiedene Prostaglandine, Prostacyclin und Thromboxan A2.

Physiologische Funktion

- Schutz der Magenschleimhaut durch Förderung der Schleim- und Bicarbonatsekretion sowie Aufrechterhaltung der lokalen Durchblutung

- Regulation der Nierendurchblutung, insbesondere bei vermindertem Blutfluss (z. B. Hypovolämie)

- Förderung der Thrombozytenaggregation über Bildung von Thromboxan A2

- Stabilisierung physiologischer Funktionen in ZNS, Lunge, Uterus und Magen-Darm-Trakt

Pathologische Relevanz

- Hemmung durch nicht-selektive NSAR wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Diclofenac → vermindert Prostaglandinsynthese in Magen und Niere

- Folge: Schleimhautschäden, Ulzera, gastrointestinale Blutungen, reduzierte Nierenperfusion

- Im Gegensatz zu COX-2 nicht primär entzündungsinduziert, sondern homöostatisch aktiv

Klinische Relevanz

- Basis für Entwicklung selektiver COX-2-Inhibitoren (z. B. Celecoxib), um COX-1-vermittelte Nebenwirkungen zu vermeiden

- Irreversible COX-1-Hemmung durch ASS in Thrombozyten → antithrombotische Langzeitwirkung

- COX-1 bleibt bei den meisten entzündlichen Reaktionen konstant exprimiert

Synonyms -

Cyclooxygenase-1 (COX-1),Cyclooxigenase-1,COX-1,COX1,Cyclooxigenase-1

|