|

Androgenrezeptor

|

Androgenrezeptor (AR) ist ein nukleärer Hormonrezeptor, kodiert durch das AR-Gen auf Chromosom Xq11–12. Er gehört zur Familie der Steroidrezeptoren und reguliert die Expression androgenabhängiger Gene. AR ist entscheidend für die Entwicklung und Funktion männlicher Geschlechtsmerkmale sowie für das Wachstum und die Differenzierung der Prostata.

Funktion

Bedeutung bei Prostatakrebs

- AR-Signalweg spielt eine zentrale Rolle im Wachstum von Prostatakarzinomen

- Mutationen, Amplifikationen oder Splice-Varianten wie AR-V7 können zu einer konstitutiven Aktivierung des AR führen

- Solche Veränderungen sind oft mit einer Resistenz gegenüber Androgenentzugstherapien assoziiert

Therapeutische Relevanz

- Androgenentzugstherapie (ADT): Reduktion der Androgenspiegel zur Hemmung der AR-Aktivität

- AR-Antagonisten: Wirkstoffe wie Enzalutamid blockieren die Androgenbindung, hemmen die Translokation des AR in den Zellkern und dessen DNA-Bindung

- CYP17-Inhibitoren: Medikamente wie Abirateron reduzieren die Androgensynthese

- AR-V7-Nachweis: Dient als Biomarker für die Vorhersage der Wirksamkeit von AR-gerichteten Therapien

Synonyms -

AR

|

|

Anthrakose

|

Anthrakose bezeichnet die Ablagerung von Kohlenstaubpartikeln in Lunge und Lymphknoten, meist infolge langjähriger Inhalation von Ruß, Rauch oder Feinstaub. Sie gilt als häufige, meist asymptomatische Pigmentierung bei Stadtbewohnern, Rauchern oder Industriearbeitern.

Pathogenese

- Inhalation von anorganischen Kohlenstoffpartikeln (Ruß, Diesel, Rauch)

- Phagozytose durch Alveolarmakrophagen → Transport in interstitielle Regionen und Lymphknoten

- Anreicherung im Gewebe (v. a. peribronchial und subpleural), da nicht abbaubar

Histologie

- Schwarzbraune, fein bis grob pigmentierte Ablagerungen im Zytoplasma von Makrophagen („Staubzellen“)

- Lokalisation: peribronchial, interlobulär, subpleural, auch in hilären Lymphknoten

- Nachweis: HE sichtbar; polarisiert nicht; kein Eisen → Berliner-Blau-negativ

Klinische Relevanz

- Meist asymptomatisch: keine relevante Entzündungsreaktion

- Begleitsymptom: bei Rauchern, urbaner Exposition oder Bergarbeitern (Berufsanthrakose)

- Differenzialdiagnose: Silikose, Pneumokoniosen, Melanin, Hämosiderin

- Makroskopisch: Schwarzgraue Verfärbung der Lungenoberfläche („Anthrakotische Pigmentierung“)

Synonyms -

Anthrakotisches Pigment

|

|

Antibiotikum

|

Antibiotika sind natürlich vorkommende, halbsynthetische oder synthetische Substanzen, die das Wachstum von Bakterien hemmen ( bakteriostatisch) oder diese abtöten ( bakterizid). Sie werden in der Medizin zur Behandlung von bakteriellen Infektionen eingesetzt.

Wirkmechanismen

- Zellwandsynthese-Hemmung: z. B. Penicilline, Cephalosporine

- Proteinsynthese-Hemmung: z. B. Makrolide, Tetrazykline, Aminoglykoside

- DNA-/RNA-Synthese-Hemmung: z. B. Chinolone, Rifampicin

- Folsäuresynthese-Hemmung: z. B. Sulfonamide, Trimethoprim

Klinische Relevanz

- Gezielter Einsatz erfordert Erregernachweis und Empfindlichkeitstestung (Antibiogramm)

- Antibiotikaresistenzen stellen ein zunehmendes globales Gesundheitsproblem dar

- Unnötiger oder unsachgemäßer Einsatz kann das Mikrobiom stören und Resistenzen fördern

Synonyms -

Antibiotika

|

|

Antikörper

|

Antikörper (Immunglobuline, Ig) sind Y-förmige Glykoproteine, die von B-Zellen und Plasmazellen gebildet werden. Sie binden spezifisch an Antigene (z. B. Fremdproteine, Mikroorganismen) und markieren diese für die Immunabwehr.

Struktur

- Zwei schwere und zwei leichte Ketten, verbunden durch Disulfidbrücken

- Fab-Region: Bindet das Antigen

- Fc-Region: Vermittelt Effektorreaktionen (z. B. Komplementaktivierung, Phagozytose)

Klassen

- IgG: Häufigste Klasse im Serum, langanhaltende Immunantwort

- IgA: Schleimhaut-Immunglobulin (z. B. im Darm, Atemwege)

- IgM: Frühe Immunantwort, pentamere Struktur

- IgE: Allergische Reaktionen, Parasitenabwehr

- IgD: Funktion unklar, auf B-Zell-Oberfläche

Klinische Relevanz

Synonyms -

Antikörpern

|

|

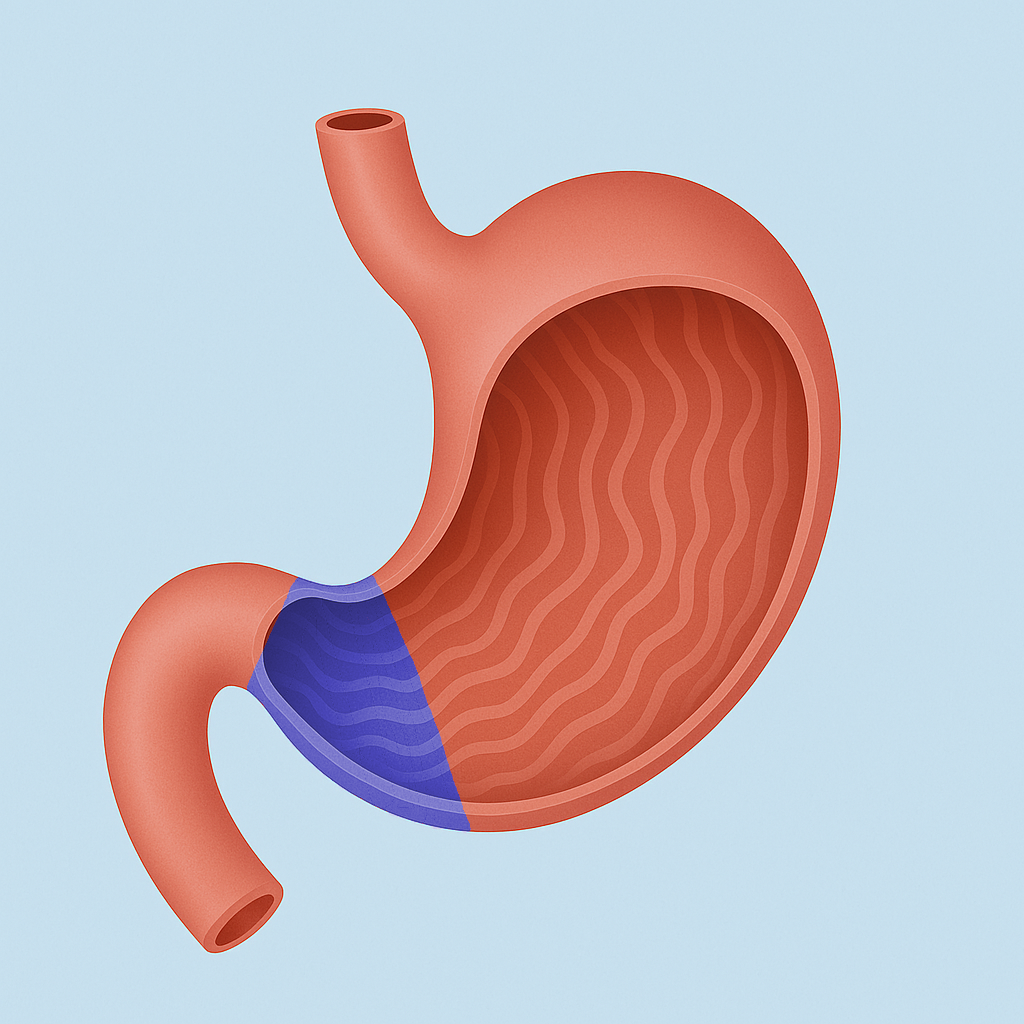

Antrum

|

Das Antrum pyloricum ist der distale Abschnitt des Magens vor dem Übergang in den Dünndarm (Duodenum). Es gehört zur Pars pylorica und endet am Musculus sphincter pylori ( Pylorus).

Funktion

- Durchmischung und Weiterleitung des Speisebreis (Chymus) in Richtung Duodenum

- Produktion von Schleim und Gastrin durch G-Zellen der Antrumschleimhaut

- Regulation der Magensäuresekretion über hormonelle Rückkopplung

Klinische Relevanz

- Häufiger Sitz von chronischer Gastritis, insbesondere:

- Prädilektionsort für peptische Ulzera und Magenkarzinome

- Veränderungen im Antrum können die Säureregulation und gastrointestinale Motilität beeinflussen

Synonyms -

antral

|

|

APC

|

Gen: Tumorsuppressor auf Chromosom 5q21-22.

Funktion: Reguliert den Wnt-Signalweg durch Abbau von β-Catenin, kontrolliert Zellproliferation und stabilisiert Mikrotubuli.

Lokalisation: Im Zytoplasma und an der Zellmembran, wo es Zelladhäsion unterstützt.

Erkrankungen

- FAP: Familiäre adenomatöse Polyposis mit hunderten Polypen und nahezu 100 % Darmkrebsrisiko.

- Turcot-Syndrom: Variante mit Hirntumoren (z. B. Medulloblastom).

- Desmoid-Tumoren: Weichgewebstumoren bei FAP-Patienten.

- Adenom-Karzinom-Sequenz: APC-Mutationen sind frühes Ereignis in kolorektalen Karzinomen.

Molekulare Merkmale

- APC-Mutationen: Häufig in FAP und sporadischen kolorektalen Karzinomen.

- Pathogenese: Verlust der APC-Funktion → β-Catenin-Akkumulation → unkontrollierte Zellteilung.

Kurz: APC ist ein Schlüsselregulator in der Tumorprävention und zentral in der Entstehung von Darmkrebs.

Synonyms -

APC-Gen

|

|

Aphte

|

Aphten sind schmerzhafte, oberflächliche Erosionen oder Ulzerationen der Schleimhaut, die meist in der Mundhöhle, seltener im Gastrointestinaltrakt auftreten. Sie sind meist selbstlimitierend, können aber bei bestimmten Erkrankungen chronisch oder rezidivierend sein.

Vorkommen

- Mundhöhle: Häufigste Form sind rezidivierende minor Aphten (wenige mm groß, weiße Fibrinmembran, entzündlicher Randsaum).

- Darm: Aphthöse Läsionen treten bei Morbus Crohn auf, oft als frühes Zeichen der Erkrankung. Sie sind meist über einem Lymphfollikel lokalisiert und können in tiefere Ulzerationen übergehen.

- Genitalbereich: Im Rahmen des Behçet-Syndroms.

Histologie

Pathophysiologie

Klinische Relevanz

- Normale Aphten: Selbstlimitierend, symptomatische Therapie mit Antiseptika oder Kortikosteroiden.

- Chronisch-rezidivierende Aphten: Verdacht auf systemische Erkrankungen (z. B. Behçet-Syndrom, Morbus Crohn).

- Aphten im Darm: Diagnostische Bedeutung bei Frühformen von Morbus Crohn (DD: Infektiöse Kolitis), oft über Lymphfollikeln lokalisiert.

Synonyms -

aphtös, aphtöse Entzündung

|

|

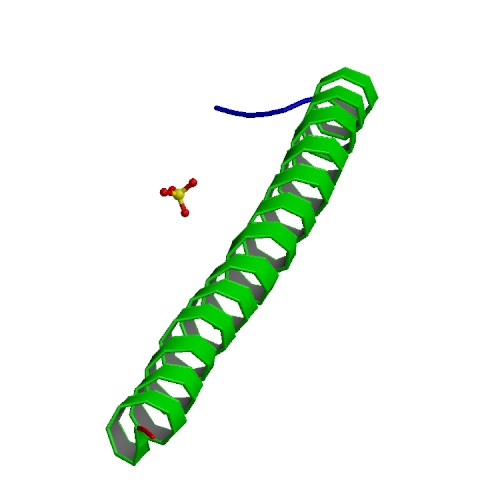

AR-V7

|

AR-V7 (Androgenrezeptor-Variante 7) ist eine konstitutiv aktive Spleißvariante des Androgenrezeptors ( AR), die durch alternatives Spleißen entsteht und eine verkürzte Ligandenbindungsdomäne aufweist. Diese Struktur ermöglicht eine ligandunabhängige Aktivierung der Transkription androgenabhängiger Gene, was insbesondere bei der Entwicklung von kastrationsresistentem Prostatakrebs (CRPC) eine Rolle spielt.

Funktion

- Bindet an DNA und aktiviert die Transkription ohne Androgenbindung

- Fördert die Expression von Genen, die mit Zellproliferation und Überleben assoziiert sind

- Unterstützt die Entwicklung von Resistenzen gegen Androgenrezeptor-gerichtete Therapien

Klinische Relevanz

- AR-V7-Expression in zirkulierenden Tumorzellen korreliert mit schlechterem Ansprechen auf Therapien wie Enzalutamid und Abirateron

- Nachweis von AR-V7 dient als prädiktiver Biomarker für Therapieentscheidungen

- Patienten mit AR-V7-positivem CRPC zeigen bessere Ergebnisse unter Taxan-basierter Chemotherapie im Vergleich zu weiteren Androgenrezeptor-gerichteten Therapien

Therapeutische Ansätze

- Entwicklung von Wirkstoffen, die spezifisch AR-V7 hemmen oder dessen Expression reduzieren

- Forschung an neuen Therapieformen, die die durch AR-V7 vermittelten Signalwege gezielt unterbrechen

|

|

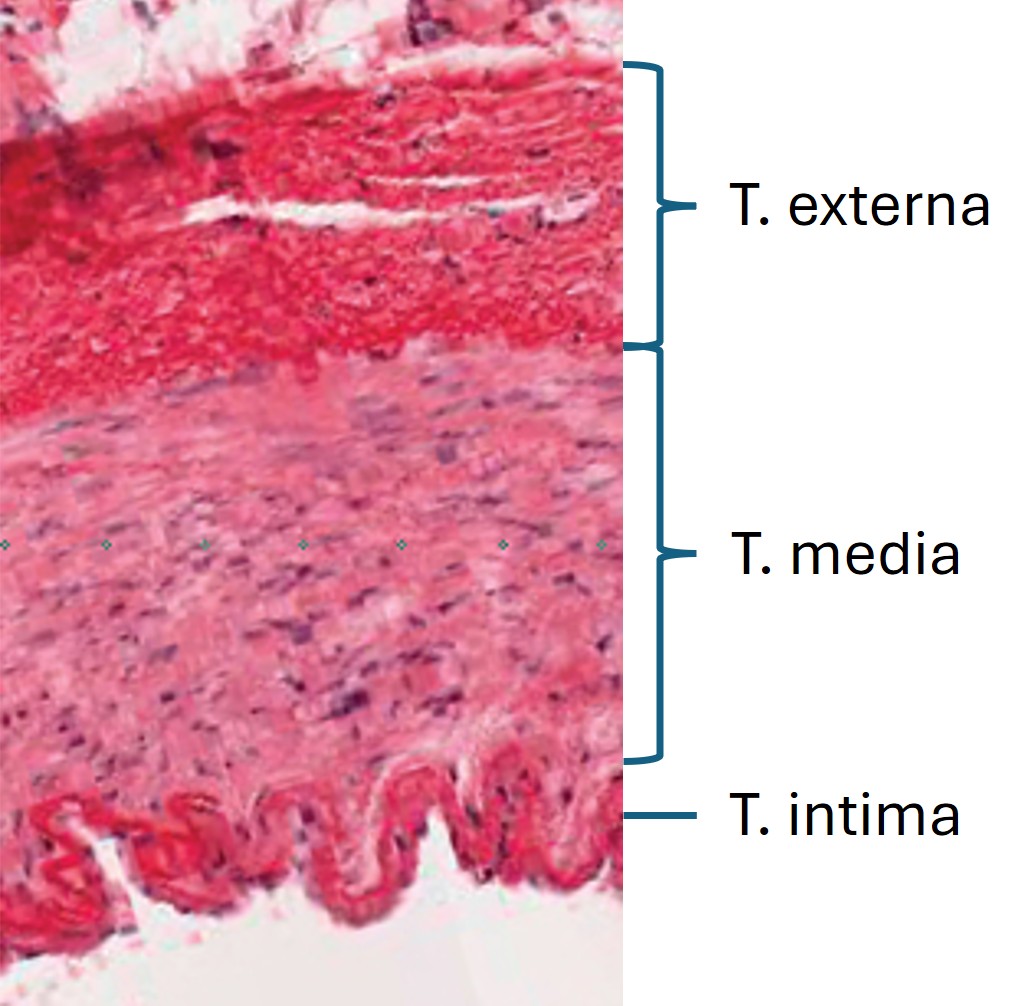

Arterie

|

Arterien sind Blutgefäße des Hochdrucksystems, die das Blut vom Herzen weg in die Peripherie transportieren. Meist führen sie sauerstoffreiches Blut (Ausnahme: Lungenarterien) und besitzen eine dickwandige, muskuläre Gefäßwand.

Histologischer Aufbau

- Tunica intima: Endothel mit subendothelialem Bindegewebe und elastischer Membran interna

- Tunica media: Kräftige Schicht aus glatten Muskelzellen (muskuläre Arterien) oder elastischen Fasern (elastische Arterien)

- Tunica adventitia: Lockeres Bindegewebe mit Vasa vasorum bei größeren Gefäßen

Pathologische Veränderungen

- Arteriosklerose: Intimaverdickung mit Plaquebildung

- Vaskulitiden: Entzündung der Gefäßwand (z. B. Riesenzellarteriitis)

- Thrombose/Embolie: Gefäßverschluss mit Ischämie

Klinische Relevanz

- Zentrale Rolle bei ischämischen Organschäden (z. B. Myokardinfarkt, Schlaganfall)

- Wandveränderungen liefern Hinweise auf systemische Erkrankungen

|

|

Assoziation

|

In der Medizin bezeichnet eine Assoziation das gemeinsame oder gehäufte Auftreten zweier oder mehrerer Merkmale, Erkrankungen oder Befunde, ohne dass zwingend eine kausale Beziehung vorliegt.

Typen und Beispiele

Klinische Relevanz

- Eine Assoziation ist kein Beweis für Kausalität, kann aber Hinweise auf gemeinsame Pathomechanismen oder Risikofaktoren liefern

- Dient häufig als Grundlage für Screeningstrategien oder Risikobewertungen

|

|

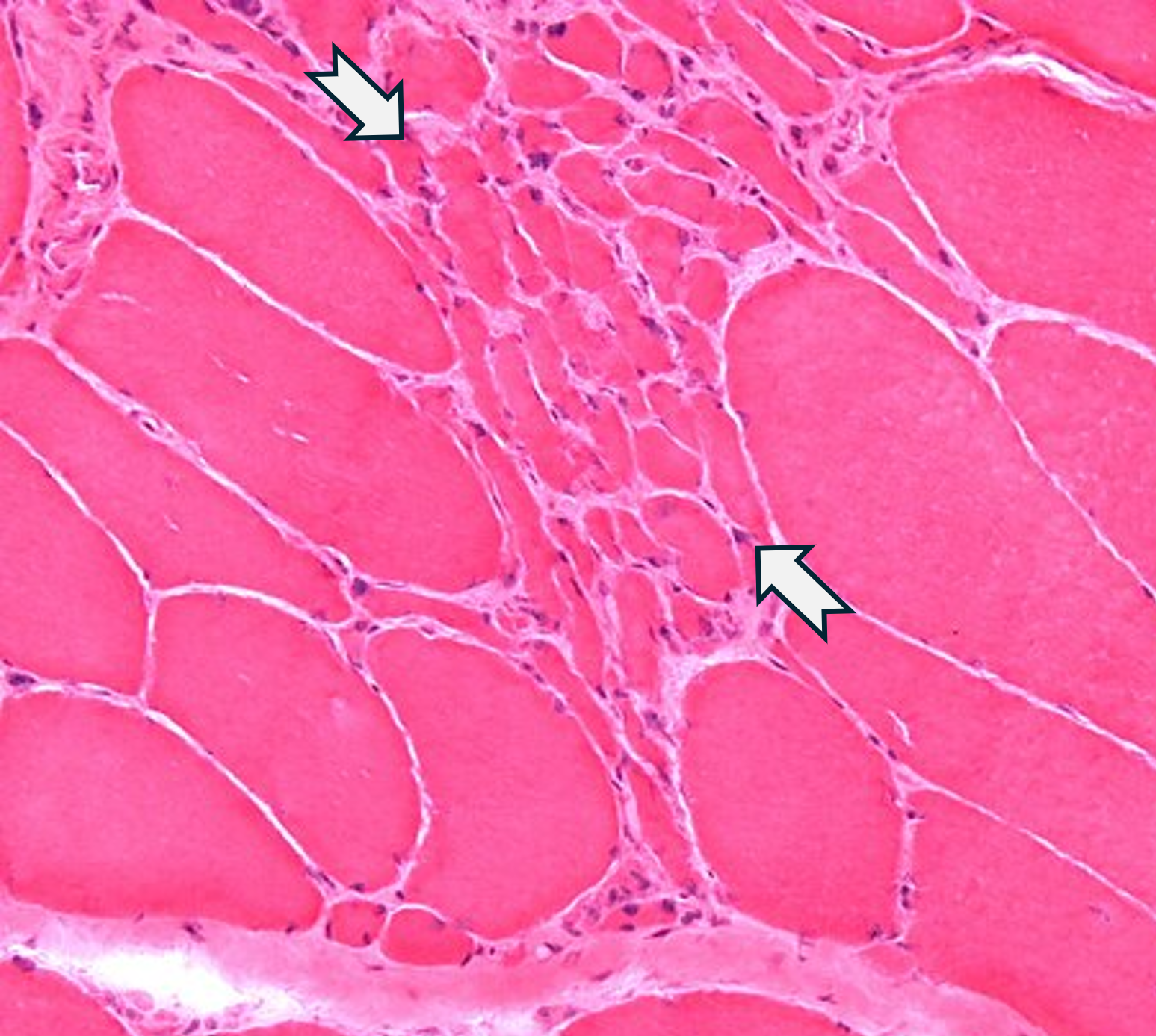

Atrophie

|

Atrophie bezeichnet eine pathologische Verkleinerung oder Rückbildung von Gewebe, Organen oder Zellen durch Zellverlust oder Volumenminderung der Zellen. Sie kann reversibel oder irreversibel sein und ist ein Zeichen von degenerativen oder adaptiven Prozessen.

Arten der Atrophie

- Inaktivitätsatrophie: Muskelatrophie durch Immobilisation

- Altersatrophie: Physiologischer Gewebeabbau, z. B. Gehirnatrophie

- Vaskuläre Atrophie: Durchblutungsmangel, z. B. bei Arteriosklerose

- Druckatrophie: Gewebeverlust durch chronische Kompression

- Hormonelle Atrophie: Endometriumatrophie nach Menopause

Klinische Relevanz

- Atrophie tritt bei verschiedenen Erkrankungen wie neurodegenerativen, vaskulären oder hormonellen Störungen auf

- Unterscheidung von Hypoplasie (unzureichende Entwicklung) und Nekrose (irreversibler Zelluntergang)

- Therapie je nach Ursache: Physiotherapie, medikamentöse Stimulation, Revaskularisation

Synonyms -

atrophisch, atrophische

|

|

Atypie

|

Der Begriff Atypie bezeichnet histologisch Abweichungen von der normalen Zell- und Gewebestruktur, die auf mikroskopischer Ebene erkennbar sind. Diese Veränderungen umfassen unregelmäßige Zellformen, Kernvergrößerungen, verändertes Chromatinmuster und Anomalien in der Zellarchitektur. Atypien treten häufig bei präkanzerösen und malignen Prozessen auf und sind ein Hinweis auf Zellveränderungen, die mit einer Entdifferenzierung und einer potenziell höheren Neigung zur Tumorbildung assoziiert sind. Sie sind ein wichtiges diagnostisches Kriterium in der Pathologie zur Beurteilung von Gewebeveränderungen und Tumormalignität.

Synonyms -

Atypien, atypisch, atypische, atypischer

|

|

Autoantikörper

|

Autoantikörper sind Antikörper, die fälschlicherweise gegen körpereigene Strukturen gerichtet sind. Sie spielen eine zentrale Rolle bei Autoimmunerkrankungen und können Gewebe und Organe schädigen.

Pathologische Bedeutung

Klinische Relevanz

- Diagnostische Marker für Autoimmunerkrankungen

- Früher Nachweis kann eine Krankheitsentwicklung anzeigen

- Therapeutische Ansätze: Immunsuppressiva oder B-Zell-depletierende Therapien (z. B. Rituximab)

|

|

Autoimmunerkrankung

|

Autoimmunerkrankungen sind Erkrankungen, bei denen das Immunsystem körpereigene Strukturen fälschlicherweise als fremd erkennt und angreift. Dies führt zu einer chronischen Entzündungsreaktion und Gewebeschädigung.

Pathophysiologie

- Verlust der Selbsttoleranz gegenüber körpereigenen Antigenen

- Beteiligung von autoreaktiven T-Zellen, Autoantikörpern und Entzündungsmediatoren

- Oft genetische Prädisposition (z. B. HLA-Typen) in Kombination mit Umweltfaktoren (z. B. Infektionen, Medikamente)

Beispiele

- Systemisch:

- Systemischer Lupus erythematodes (SLE) (ANA, anti-dsDNA, anti-Sm)

- Rheumatoide Arthritis (Rheumafaktor, anti-CCP)

- Sjögren-Syndrom (anti-SSA/Ro, anti-SSB/La)

- Organbezogen:

- Hashimoto-Thyreoiditis (anti-TPO, anti-Tg)

- Typ-1-Diabetes (anti-GAD, IA-2-Antikörper)

- Zöliakie (anti-tTG, EMA)

- Morbus Crohn (ASCA)

Diagnostik

Klinische Relevanz

- Chronisch verlaufend, oft mit Schüben

- Therapie zielt auf Immunsuppression (z. B. Glukokortikoide, Biologika)

- Früherkennung und gezielte Behandlung verbessern Prognose und Lebensqualität

Synonyms -

Autoimmunerkrankungen

|

|

autosomal-dominant

|

- Definition: Erbgang, bei dem eine Mutation auf einem der beiden Autosomen (nicht-Geschlechtschromosomen) ausreicht, um eine Erkrankung zu verursachen.

- Vererbung: Ein betroffenes Elternteil hat eine 50%-ige Wahrscheinlichkeit, die Mutation an Nachkommen weiterzugeben.

- Geschlechterverteilung: Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen, da es sich um Autosomen und nicht um Geschlechtschromosomen handelt.

- Klinische Merkmale: Betroffene zeigen oft Symptome in jeder Generation (vertikale Vererbung).

- Beispiele: Marfan-Syndrom, Chorea Huntington, familiäre Hypercholesterinämie.

|