|

Abort

|

Abort (Fehlgeburt) bezeichnet die spontane oder induzierte Beendigung einer Schwangerschaft vor der 24. Schwangerschaftswoche (SSW) bzw. vor Erreichen der extrauterinen Lebensfähigkeit des Fetus. Der Embryo oder Fetus ist zu diesem Zeitpunkt in der Regel < 500 g schwer.

Klassifikation

- Frühabort: vor der 12. SSW

- Spätabort: zwischen der 12. und 24. SSW

- Spontanabort: ohne äußeres Zutun, häufigste Form

- Induzierter Abort: medizinisch oder sozial indiziert

- Septischer Abort: Abort mit Infektion des Uterus

- Missed Abort: Intrauteriner Fruchttod ohne Ausstoßung

- Habitueller Abort: Je nach Definition ≥2-3 konsekutive Spontanaborte vor der 24. Schwangerschaftswoche (SSW)

Ursachen

- Chromosomenanomalien (häufigste Ursache bei Frühaborten)

- Infektionen (z. B. Listerien, CMV, Toxoplasmose)

- Uterine Fehlbildungen, Insuffizienz des Zervix

- Hormonelle Störungen, Thrombophilien, Autoimmunerkrankungen

Klinische Relevanz

- Abortmaterial sollte bei wiederholten Fehlgeburten histologisch und ggf. genetisch untersucht werden

- Unterscheidung zu Extrauteringravidität, Molen, Plazentaresten wichtig

- Wichtig zur Abklärung möglicher Ursachen für Infertilität oder habituellen Abort

Synonyms -

Aborte, habituelle Aborte,habitueller Abort

|

|

Achlorhydrie

|

Achlorhydrie bezeichnet das vollständige Fehlen von Magensäure (HCl) im Magensaft. Sie ist ein Zeichen für eine gestörte Funktion der Belegzellen ( Parietalzellen) des Magens und kann mit verschiedenen Erkrankungen assoziiert sein.

Pathophysiologie

- Fehlende Sekretion von Salzsäure durch Parietalzellen

- Folge: gestörte Proteinverdauung, veränderte Eisen- und Vitamin-B12-Resorption

- Begleitet häufig von Hypergastrinämie durch kompensatorische G-Zell-Stimulation

Ursachen

- Chronische atrophische Gastritis (v. a. Typ A – autoimmun)

- Langfristige PPI-Therapie (reversibel)

- Magenkarzinom (z. B. bei diffuser Typ nach Laurén)

- Helicobacter pylori-assoziierte Gastritis

Klinische Relevanz

|

|

Adenokarzinom

|

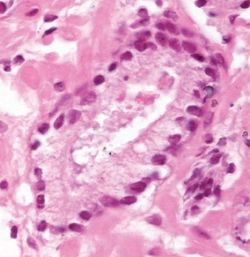

Ein Adenokarzinom ist ein maligner (bösartiger) Tumor, der aus Drüsenepithelzellen entsteht, die normalerweise sekretorische Funktionen erfüllen. Adenokarzinome können in verschiedenen Organen auftreten, darunter der Magen-Darm-Trakt (z. B. Kolon und Magen), die Lunge, die Brustdrüse und die Prostata. Histologisch zeigt das Adenokarzinom drüsige oder drüsenartige Strukturen, da die Tumorzellen oft versuchen, die Architektur des Ursprungsgewebes nachzuahmen.

Synonyms -

Adenokarzinome

|

|

Adenom

|

Ein Adenom ist ein gutartiger Tumor, der aus Drüsenepithelzellen entsteht und die Fähigkeit hat, sekretorische Produkte zu bilden. Adenome können in verschiedenen Organen auftreten, darunter die Schilddrüse, die Nebenniere, die Leber und der Magen-Darm-Trakt. Histologisch sind Adenome durch eine gut differenzierte Zellstruktur gekennzeichnet, die typischerweise drüsige oder papilläre Formen aufweist. Obwohl Adenome in der Regel nicht invasiv sind und keine Metastasen bilden, können sie je nach Lage und Größe Symptome verursachen und das Risiko einer späteren Entartung in ein malignes Tumor erhöhen.

Synonyms -

Adenome, Adenomen, adenomatös, adenomatöse

|

|

Alkohol

|

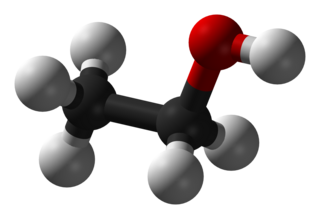

Alkoholkonsum ist ein wesentlicher exogener Risikofaktor für zelluläre Schäden und spielt eine zentrale Rolle in der Pathogenese verschiedener Erkrankungen. Ethanol und sein Hauptmetabolit Acetaldehyd wirken toxisch, mutagen und proinflammatorisch.

Pathologische Effekte

- DNA-Schäden: Acetaldehyd induziert Mutationen durch DNA-Addukte und beeinträchtigt DNA-Reparaturmechanismen

- Oxidativer Stress: Erhöhte ROS-Produktion → Zellschädigung und Lipidperoxidation

- Entzündung: Aktivierung des NF-κB-Signalwegs und Zytokinfreisetzung (IL-6, TNF-α)

- Epigenetische Veränderungen: DNA-Methylierung und Histonmodifikationen beeinflussen die Genexpression

Assoziierte Erkrankungen

- Karzinome: Ösophaguskarzinom, Hepatozelluläres Karzinom (HCC), Kopf-Hals-Karzinome

- Lebererkrankungen: Alkoholische Fettleber, alkoholische Hepatitis, Leberzirrhose

- Gastrointestinale Pathologien: Gastritis, Pankreatitis, intestinale Malabsorption

- Kardiovaskuläre Erkrankungen: Hypertonie, Kardiomyopathie, erhöhtes Schlaganfallrisiko

- ZNS-Schäden: Wernicke-Enzephalopathie, Korsakow-Syndrom, alkoholinduzierte Neurodegeneration

Pathologische Veränderungen

- Steatose: Alkoholische Fettleber durch gestörten Fettstoffwechsel

- Fibrosierung: Progrediente Leberfibrose bis zur Zirrhose

- Mukosaschäden: Epithelatrophie und Dysplasie im oberen Gastrointestinaltrakt

Klinische Relevanz

- Alkohol ist ein multifaktorieller Risikofaktor für Tumoren und Organerkrankungen

- Leberzirrhose als Endstadium mit hoher Morbidität und Mortalität

- Alkoholkarenz ist essenziell zur Vermeidung irreversibler Organschäden

Synonyms -

Alkoholabusus,Alkoholkonsum,Ethanol

|

|

Allergen

|

Ein Allergen ist ein eigentlich harmloses Antigen, das bei genetisch veranlagten Personen eine spezifische Immunreaktion auslöst. Es kann zur Sensibilisierung und bei erneutem Kontakt zu einer Allergie führen.

Typische Allergenquellen

- Inhalative: Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare, Schimmelpilze

- Nahrungsmittel: Nüsse, Milch, Fisch, Eier, Weizen

- Kontaktallergene: Nickel, Duftstoffe, Latex

- Injektions-/Arzneiallergene: Penicillin, Insektengifte

Spezielle Begriffe

- Isoallergen: Strukturell sehr ähnliches Protein eines anderen Ursprungs, das ebenfalls allergen wirkt (z. B. Birken- und Apfelallergen → Kreuzreaktion)

- Hapten: Kleine Moleküle, die selbst nicht immunogen sind, aber nach Bindung an körpereigene Proteine allergene Eigenschaften entwickeln (z. B. Nickel, Arzneistoffe)

- Pseudoallergen: Substanz, die ohne vorherige Sensibilisierung direkt Mastzellen aktiviert und eine allergieähnliche Reaktion auslöst (z. B. Farb- und Konservierungsstoffe, ASS)

Klinische Relevanz

- Allergene binden an IgE auf Mastzellen → Freisetzung von Histamin und anderen Mediatoren

- Kenntnis von Allergenarten ist entscheidend für Diagnostik, Therapie und Allergenvermeidung

Synonyms -

Hapten,Isoallergen,Pseudoallergen,Allergenen,Nahrunsmittelallergene

|

|

Allergie

|

Allergie ist eine überschießende, spezifische Immunreaktion des Körpers gegen eigentlich harmlose Antigene (Allergene). Sie beruht auf einer Fehlsteuerung des Immunsystems und kann unterschiedliche Organsysteme betreffen.

Pathophysiologie

- Auslösung durch überempfindliche Immunantwort auf Umweltantigene (z. B. Pollen, Nahrungsmittel, Medikamente)

- Typische Immunreaktion bei Typ-I-Allergie: IgE-vermittelte Mastzellaktivierung → Histaminfreisetzung → Sofortreaktion (z. B. Urtikaria, Rhinitis)

- Andere Allergietypen: Typ II–IV nach Gell und Coombs (z. B. zellvermittelt oder komplementabhängig)

Klinische Relevanz

- Manifestationen: Haut (Ekzem, Urtikaria), Atemwege (Asthma, Rhinitis), Darm (Nahrungsmittelallergie)

- Diagnostik: Anamnese, Hauttest, spezifisches IgE, Provokationstests

- Therapie: Allergenvermeidung, Antihistaminika, Kortikosteroide, spezifische Immuntherapie

Synonyms -

atopischen Erkrankungen,allergische,allergisches,allergieassoziiert

|

|

Allgemeinbevölkerung

|

Die Allgemeinbevölkerung bezeichnet die gesamte Bevölkerung ohne Auswahl nach bestimmten Krankheitsmerkmalen, Risikofaktoren oder klinischen Diagnosen. Sie dient häufig als Referenzgruppe in epidemiologischen Studien zur Abschätzung von Inzidenzen, Prävalenzen und Risiken im Vergleich zu definierten Patientengruppen.

Verwendung in der Medizin und Forschung

- Vergleichsmaßstab: z. B. für das Lebenszeitrisiko einer Erkrankung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung

- Grundlage für Screening-Programme: etwa bei Tumorvorsorge oder genetischer Risikobewertung

- Studienpopulation: z. B. Kohortenstudien, Registerdaten, bevölkerungsbasierte Gesundheitsuntersuchungen

Abgrenzung

- Keine Einschränkung auf Risikopatienten, Familienangehörige, Krankenhauspatienten oder spezielle Subgruppen

- Bezieht sich häufig auf eine definierte Region, Altersgruppe oder statistisch repräsentative Auswahl

|

|

Alter

|

Alter ist ein multifaktorieller biologischer Prozess, der mit strukturellen, funktionellen und molekularen Veränderungen in Geweben und Organen einhergeht. Es ist der wichtigste Risikofaktor für zahlreiche degenerative und maligne Erkrankungen.

Pathologische Mechanismen

- DNA-Schäden: Akkumulation genomischer Mutationen durch oxidative und replikative Belastung

- Zelluläre Seneszenz: Irreversible Zellzyklusarrest durch Telomerverkürzung und p53/p16-Aktivierung

- Epigenetische Veränderungen: DNA-Methylierung, Histonmodifikationen und veränderte Genexpression

- Stammzell-Erschöpfung: Reduktion regenerativer Kapazität in hämatopoetischen, epithelialen und mesenchymalen Geweben

- Gestörter Proteinstoffwechsel: Fehlfaltung, Aggregation und gestörte Autophagieprozesse

Assoziierte Erkrankungen

- Neurodegenerative Erkrankungen: Alzheimer-Demenz, Parkinson-Krankheit

- Kardiovaskuläre Erkrankungen: Atherosklerose, Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz

- Maligne Tumoren: Altersassoziierte Karzinome (Kolonkarzinom, Mammakarzinom, Prostatakarzinom)

- Osteoporose: Alterungsbedingte Reduktion der Knochendichte durch Dysbalance zwischen Osteoblasten- und Osteoklastenaktivität

- Immunseneszenz: Funktionelle Defizite des Immunsystems mit erhöhter Infektanfälligkeit

Pathologische Veränderungen

- Telomerverkürzung: Zelluläre Alterung durch progressive DNA-Endverkürzung

- Verlust elastischer Fasern: Hautalterung, Gefäßversteifung

- Chronische Inflammation („Inflammaging“): Systemische Freisetzung proinflammatorischer Zytokine

Klinische Relevanz

- Alter ist der bedeutendste Risikofaktor für degenerative, maligne und metabolische Erkrankungen

- Zelluläre Alterungsprozesse beeinflussen therapeutische Strategien und die Wundheilung

- Verständnis altersbedingter Pathomechanismen ist essenziell für Präventionsmaßnahmen

|

|

Amastigot

|

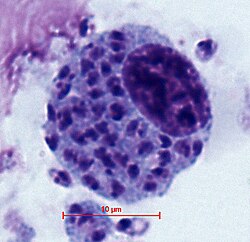

Amastigoten sind eine intrazelluläre, unbewegliche Entwicklungsform bestimmter Protozoen, insbesondere der Gattungen Leishmania und Trypanosoma. Sie zeichnen sich durch das Fehlen eines freien Flagellums aus und kommen typischerweise im menschlichen oder tierischen Wirt vor.

Biologische Merkmale

- Rundlich–ovale Zellform, etwa 2–5 µm groß.

- Leben intrazellulär, vor allem in Makrophagen.

- Besitzen einen Kern und ein parabasal gelegenes Kinetoplast (DNA-haltiges Organell).

Vorkommen und medizinische Relevanz

- Leishmania spp.: Amastigoten in Gewebemakrophagen bei kutaner, mukokutaner oder viszeraler Leishmaniose.

- Trypanosoma cruzi: Amastigoten in Muskelzellen bei Morbus Chagas.

Diagnostik

- Nachweis in Gewebeproben oder Biopsien (z. B. Knochenmark, Haut, Herzmuskel) mittels Giemsa-, HE- oder Immunfärbung.

- Amastigoten erscheinen als kleine, basophile, rundliche Strukturen mit zentralem Nukleus und Kinetoplast.

Synonyms -

Amastigoten

|

|

Amoxicillin

|

Amoxicillin ist ein β-Lactam-Antibiotikum aus der Gruppe der Aminopenicilline. Es wirkt bakterizid durch Hemmung der bakteriellen Zellwandsynthese und besitzt ein breites Wirkspektrum gegen grampositive und einige gramnegative Bakterien.

Wirkmechanismus

- Bindet an Penicillin-bindende Proteine (PBPs) und hemmt die Quervernetzung der Peptidoglykanstruktur

- Führt zu einer Instabilität der bakteriellen Zellwand und letztlich zur Zelllyse

- Wirkt bevorzugt auf grampositive Kokken und einige gramnegative Stäbchen (z. B. Haemophilus influenzae, Escherichia coli)

Indikationen

- Atemwegsinfektionen (z. B. Streptokokken-Tonsillitis, Pneumonie)

- Harnwegsinfektionen

- HNO-Infektionen (z. B. Otitis media, Sinusitis)

- Helicobacter-pylori-Eradikation in Kombinationstherapie

Resistenzen und Kombinationstherapie

- Inaktivierung durch β-Lactamasen, daher oft in Kombination mit Clavulansäure (z. B. Amoxicillin/Clavulansäure)

- Resistenzentwicklung bei gramnegativen Bakterien zunehmend

Besondere Hinweise

- Gut verträglich, häufigste Nebenwirkungen: Gastrointestinale Beschwerden, allergische Reaktionen

- KI: Bekannte Penicillinallergie

|

|

Amyloid

|

Amyloid ist ein pathologisches, extrazelluläres Ablagerungsmaterial aus fehlgefalteten Proteinfragmenten, die sich in fibrillärer, β-Faltblatt-Struktur organisieren. Es lagert sich in Geweben und Organen ab und führt dort zu funktioneller Schädigung.

Struktur und Entstehung

- Ablagerung von unlöslichen Proteinfibrillen aus verschiedenen Vorläuferproteinen (z. B. AL, AA, ATTR)

- Gemeinsames Merkmal: β-Faltblatt-Konfiguration → stabile, protease-resistente Aggregate

- Kann lokalisiert oder systemisch auftreten

Histologie und Nachweis

Klinische Relevanz

- Systemische Amyloidose: z. B. AL-Amyloid (Plasmazellerkrankungen), AA-Amyloid (chronische Entzündungen)

- Lokalisiert: z. B. im Herzen (ATTR), in endokrinen Tumoren (z. B. Medulläres Schilddrüsenkarzinom)

- Diagnostik: Gewebebiopsie mit Kongo-Rot; Unterscheidung der Amyloidform per IHC oder Massenspektrometrie

|

|

Anamnese

|

Anamnese bezeichnet die systematische Erhebung der Krankengeschichte eines Patienten durch gezielte Befragung. Sie ist essenziell für die Diagnosestellung und Therapieplanung.

Arten der Anamnese

- Eigenanamnese: Angaben des Patienten zu aktuellen Beschwerden, Vorerkrankungen und Lebensstil.

- Fremdanamnese: Informationen von Angehörigen oder Betreuern (z. B. bei Bewusstlosigkeit oder Demenz).

- Familienanamnese: Erhebung genetischer oder familiärer Erkrankungen (z. B. Tumorprädisposition).

- Sozialanamnese: Lebensumstände, Beruf, psychosoziale Belastungen.

- Medikamentenanamnese: Aktuelle und frühere Medikation, Nebenwirkungen, Allergien.

- Reiseanamnese: Aufenthalt in Endemiegebieten bei Verdacht auf tropische Infektionen.

Klinische Relevanz

- Grundlage für die Diagnostik, oft richtungsweisend bei unklaren Beschwerden.

- Ermöglicht Differenzierung zwischen organischen und funktionellen Störungen.

- Erste Einschätzung von Risikofaktoren (z. B. kardiovaskuläre Erkrankungen, Tumorprädisposition).

Synonyms -

anamnestisch,anamnestische,anamnestische

|

|

Androgen

|

Androgene sind männliche Sexualhormone, die hauptsächlich in den Hoden und in geringerem Maße in den Nebennieren produziert werden. Sie steuern die Entwicklung und Aufrechterhaltung männlicher Geschlechtsmerkmale sowie die Regulation von Muskel- und Knochenmasse, Haarwachstum und Talgproduktion. Das wichtigste Androgen ist Testosteron, gefolgt von Dihydrotestosteron (DHT) und Dehydroepiandrosteron (DHEA).

Androgene binden an den Androgenrezeptor (AR), einen nuklearen Hormonrezeptor, der in vielen Geweben, einschließlich Prostata, Haut, Muskeln und Knochen, vorkommt. Nach Bindung im Zytoplasma wird der Androgenrezeptor aktiviert, transloziert in den Zellkern und reguliert dort die Expression androgenabhängiger Gene, die für Wachstum, Differenzierung und Stoffwechsel zuständig sind.

Synonyms -

Androgene,Testosteron,Dihydrotestosteron

|

|

Anthrakose

|

Anthrakose bezeichnet die Ablagerung von Kohlenstaubpartikeln in Lunge und Lymphknoten, meist infolge langjähriger Inhalation von Ruß, Rauch oder Feinstaub. Sie gilt als häufige, meist asymptomatische Pigmentierung bei Stadtbewohnern, Rauchern oder Industriearbeitern.

Pathogenese

- Inhalation von anorganischen Kohlenstoffpartikeln (Ruß, Diesel, Rauch)

- Phagozytose durch Alveolarmakrophagen → Transport in interstitielle Regionen und Lymphknoten

- Anreicherung im Gewebe (v. a. peribronchial und subpleural), da nicht abbaubar

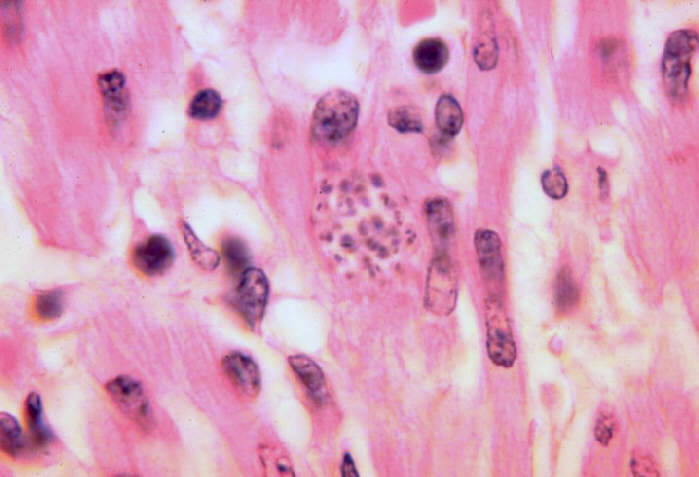

Histologie

- Schwarzbraune, fein bis grob pigmentierte Ablagerungen im Zytoplasma von Makrophagen („Staubzellen“)

- Lokalisation: peribronchial, interlobulär, subpleural, auch in hilären Lymphknoten

- Nachweis: HE sichtbar; polarisiert nicht; kein Eisen → Berliner-Blau-negativ

Klinische Relevanz

- Meist asymptomatisch: keine relevante Entzündungsreaktion

- Begleitsymptom: bei Rauchern, urbaner Exposition oder Bergarbeitern (Berufsanthrakose)

- Differenzialdiagnose: Silikose, Pneumokoniosen, Melanin, Hämosiderin

- Makroskopisch: Schwarzgraue Verfärbung der Lungenoberfläche („Anthrakotische Pigmentierung“)

Synonyms -

Anthrakotisches Pigment

|