|

Embolie

|

Die Embolie ist die akute Verlegung eines Blutgefäßes durch einen Embolus (im Blutstrom verschlepptes festes, flüssiges oder gasförmiges Material). Dies führt zur Ischämie des nachgeschalteten Gewebes.

Embolus-Typen & Ursprung

- Thromboembolie (häufigst, >90%): Ablösung eines Blutgerinnsels (Thrombus).

- Pulmonal: Aus tiefen Bein-/Beckenvenen (z.B. bei tiefer Venenthrombose, TVT) → Lungenarterien (Lungenembolie).

- Systemisch: Aus linkem Herzen (z.B. bei Vorhofflimmern) oder großen Arterien (Atherosklerose) → Gehirn, Niere, Milz, Extremitäten.

- Fettembolie: Nach schweren Knochenbrüchen, Traumata oder orthopädischen Eingriffen.

- Luft-/Gasembolie: Iatrogen (z.B. bei ZVK-Anlage, Infusionen) oder Dekompressionskrankheit (Tauchen).

- Fruchtwasserembolie: Seltene Komplikation während oder kurz nach der Geburt.

- Cholesterinembolie: Ablösung von Cholesterinkristallen aus atherosklerotischen Plaques, oft nach invasiven Gefäßprozeduren.

- Tumorembolie: Tumorzellen/-zellverbände als Metastasenstreuung.

- Septische Embolie: Von infektiösem Herd (z.B. Endokarditis) stammend → septische Infarkte.

Klinische Relevanz & Folgen

- Ischämie, Infarkt: Akuter Sauerstoffmangel (Ischämie) → irreversibler Gewebeuntergang (Infarkt).

- Lungenembolie: Plötzlich Dyspnoe, Thoraxschmerz, Tachypnoe, Tachykardie. Bei massiver Embolie: akutes Rechtsherzversagen, Kreislaufschock.

- Systemische Embolie: Manifestation je nach betroffenem Organ:

- Gehirn: Ischämischer Schlaganfall mit neurologischen Ausfällen (z.B. Hemiparese, Aphasie).

- Extremitäten: Akuter Arterienverschluss mit "6 P's" (Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesia, Paralysis, Poikilothermia).

- Niere/Milz/Darm: Organinfarkt mit akuten Bauchschmerzen, Funktionsverlust.

Synonyms -

Embolien, Embolus

|

|

Emesis

|

Erbrechen ( Emesis) ist die reflektorische Entleerung des Mageninhalts über den Mund, ausgelöst durch zentrale oder periphere Reize. Es handelt sich um einen komplexen Schutzmechanismus des Körpers, z. B. bei Toxinen oder gastrointestinaler Reizung.

Pathophysiologie

- Gesteuert im Brechzentrum der Medulla oblongata

- Reize über:

- Area postrema (Chemorezeptor-Triggerzone, z. B. Medikamente, Toxine)

- Viszerale Afferenzen (z. B. Magendehnung, Entzündungen)

- Vestibuläres System (z. B. Reisekrankheit)

- Höhere Zentren (z. B. Gerüche, Emotionen)

- Neurotransmitter: Dopamin, Serotonin (5-HT3), Histamin, Acetylcholin, Substanz P

Klinische Relevanz

- Ursachen vielfältig: gastrointestinal, zerebral, vestibulär, medikamentös

- Wichtiges Symptom bei Intoxikation, Migräne, Gastroenteritis, erhöhter intrakranieller Druck u. a.

- Therapie richtet sich nach Ursache und beinhaltet ggf. Antiemetika

Synonyms -

Erbrechen

|

|

Endoskopie

|

Endoskopie bezeichnet ein minimalinvasives bildgebendes Verfahren zur direkten Inspektion innerer Hohlorgane und Körperhöhlen mithilfe eines Endoskops. Sie dient sowohl der Diagnostik als auch der Therapie (z. B. Biopsie, Polypektomie, Blutstillung).

Technik

- Verwendung von flexiblen oder starren optischen Instrumenten mit integrierter Lichtquelle und Kamera.

- Darstellung erfolgt meist in Echtzeit auf einem Monitor.

Wichtige Verfahren

- Gastroskopie: Untersuchung von Ösophagus, Magen und Duodenum.

- Koloskopie: Inspektion des Dickdarms (und terminalen Ileums).

- Bronchoskopie: Endoskopie der Trachea und Bronchien.

- Laparoskopie: Inspektion der Bauchhöhle (meist unter CO₂-Insufflation).

- Kapselendoskopie: Nicht-invasive Untersuchung des Dünndarms durch Schlucken einer kamerabestückten Kapsel – v. a. bei obskuren gastrointestinalen Blutungen.

Klinische Relevanz

- Zentrale Methode zur Frühdiagnose und Überwachung gastrointestinaler, pulmonaler und anderer Erkrankungen.

- Ermöglicht gezielte Biopsien zur histopathologischen Abklärung.

- Wesentlich bei der interventionellen Therapie, z. B. Polypabtragung, Fremdkörperentfernung oder Stenteinlage.

Synonyms -

Endoskop,endoskopisch,endoskopische,endoskopisches

|

|

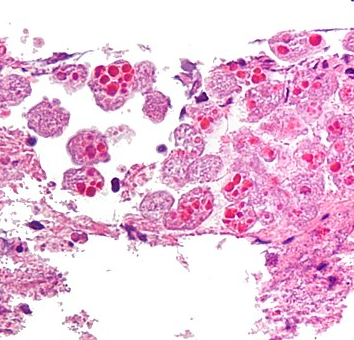

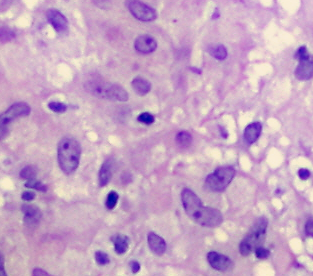

Entamoeba histolytica

|

Entamoeba histolytica ist ein pathogener Darmprotozoon, der Amöbenruhr und extraintestinale Infektionen (v. a. Leberabszesse) verursachen kann. Die Infektion erfolgt fäkal-oral über Zysten und betrifft besonders Regionen mit schlechten hygienischen Bedingungen.

Erreger, Übertragung und Vorkommen

- Erreger: Entamoeba histolytica; morphologisch kaum unterscheidbar von apathogener E. dispar

- Übertragung: Fäkal-oral über kontaminiertes Wasser, Nahrung oder Hände

- Vorkommen: Weltweit, besonders in Tropen/Subtropen und endemischen Regionen mit mangelhafter Sanitärversorgung

Histologie

- Trophozoiten: Rund bis oval, mit zentralem Kern und oft phagozytierten Erythrozyten

- Nachweis in Kolonulzeraoder Lebergewebe bei Abszessen

- Nachweis mit HE, PAS, Giemsa, IHC oder PCR

Klinische Manifestationen

- Darm: Amöbenruhr mit blutig-schleimigen Durchfällen, Tenesmen

- Leber: Amöbenleberabszess mit Fieber, Schmerzen im rechten Oberbauch

Diagnostik und Relevanz

|

|

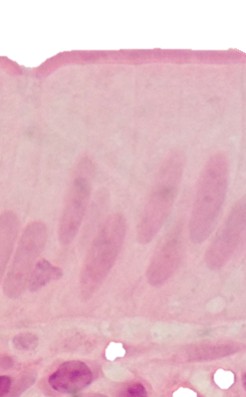

Enterozyt

|

Enterozyten sind hochprismatische Epithelzellen des Dünndarms, die entlang der Zotten die innere Oberfläche des Darms auskleiden. Sie übernehmen zentrale Aufgaben bei der Verdauung und Resorption von Nährstoffen sowie bei der Barriere- und Immunfunktion des intestinalen Epithels.

Histologische Merkmale

- Zylinderförmig mit ovalem Zellkern im basalen Drittel.

- Apikale Mikrovilli bilden den Bürstensaum – reich an Verdauungsenzymen und Transportproteinen.

- Gute Differenzierung in HE, PAS und Immunhistochemie (z. B. CD10, Villin).

Funktionen

- Verdauung: Expression membranständiger Enzyme im Bürstensaum, u. a. Laktase, Maltase, Sucrase-Isomaltase, Aminopeptidase N.

- Resorption:

- Glukose und Galaktose via SGLT1 (Na+-gekoppelt), Fruktose über GLUT5, Export über GLUT2.

- Aminosäuren durch Na+- oder H+-gekoppelte Transporter.

- Fettsäuren nach Emulgierung durch Gallensalze → Aufnahme via FABPs und Re-Esterifizierung.

- Transzelluläre und parazelluläre Resorption von Ionen (z. B. Ca2+ via TRPV6, Fe2+ via DMT1).

- Barrierefunktion: Bildung von Tight Junctions (z. B. Claudine, Occludin), Sekretion antimikrobieller Peptide und Zytokine.

Klinische Relevanz

- Strukturelle oder funktionelle Schädigung (z. B. durch Zöliakie, bakterielle Toxine, Chemotherapie) führt zu Malabsorption und Barrierestörung.

- Target für enterotrope Viren (z. B. Rotaviren) und intraluminale Parasiten (Giardia lamblia).

Synonyms -

Enterozyten

|

|

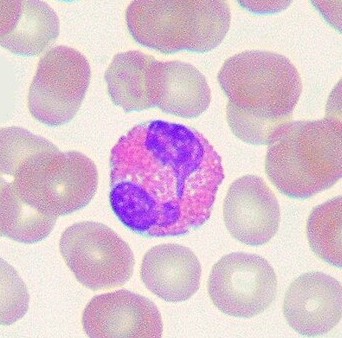

Entzündung

|

Entzündung ist eine komplexe biologische Reaktion des Immunsystems auf Gewebeschädigung durch Infektionen, physikalische oder chemische Reize. Sie dient der Elimination schädigender Faktoren und der Gewebereparatur.

Akute Entzündung

- Schnelle Immunantwort mit klassischen Zeichen: Rötung (Rubor), Schwellung (Tumor), Wärme (Calor), Schmerz (Dolor), Funktionsverlust (Functio laesa)

- Dominiert durch Neutrophile Granulozyten

- Typische Ursachen: Infektionen, Trauma, Verbrennungen

- Beispiel: Appendizitis

Chronische Entzündung

Klinische Relevanz

- Unterscheidung zwischen akuter und chronischer Entzündung wichtig für Therapie

- Chronische Entzündungen können zu Organschäden, Karzinogenese oder Fibrosen führen

- Therapie je nach Ursache: Antibiotika, Steroide, Immunsuppressiva

Synonyms -

Inflammation,entzündlich,Entzündungsmuster,Entzündungsreaktion,chronisch-entzündlich,chronisch-entzündliche,chronisch-entzündliches

|

|

eosinophil

|

Eosinophil beschreibt in der Hämatoxylin-Eosin-(HE)-Färbung eine rot bis rosafarbene Anfärbung zellulärer Strukturen. Gefärbt werden damit azidophile (basische) Zellbestandteile wie Zytoplasma, Kollagen oder Erythrozyten.

Gefärbte Strukturen

- Zytoplasma von Muskel- und Epithelzellen

- Kollagenfasern, Bindegewebe

- Erythrozyten

- Fibrin, hyalines Material

Färbemittel: Eosin

- Eosin Y: saurer Farbstoff (pH ca. 4,5–5), bindet an positiv geladene Proteine

- Färbt azidophile Strukturen in unterschiedlichen Rosatönen

- Wird in Kombination mit Hämatoxylin in der Standard-HE-Färbung verwendet

Gegensatz: Basophil

- Basophile Strukturen: Färben sich blau bis violett mit Hämatoxylin (z. B. Zellkerne, Ribosomen)

Synonyms -

eosinophile,eosinophiles,eosinophiler

|

|

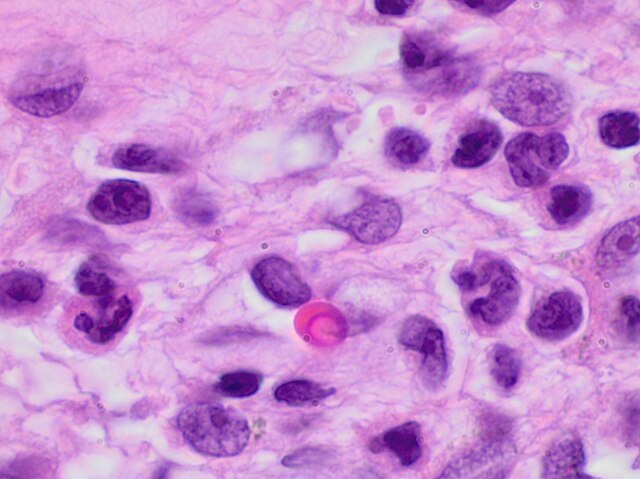

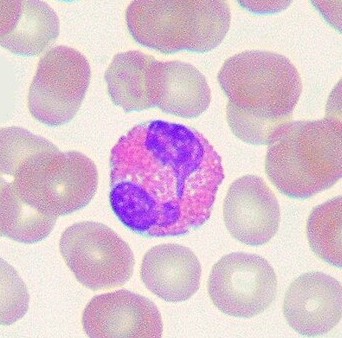

Eosinophiler

|

Eosinophile Granulozyten (kurz Eosinophile) sind spezialisierte, polymorphkernige Leukozyten, die eine zentrale Rolle bei allergischen Reaktionen, parasitären Infektionen und bestimmten chronisch-entzündlichen Erkrankungen spielen. Ihr Zytoplasma enthält charakteristische, eosinophil anfärbbare Granula mit toxischen Proteinen.

Physiologie und Aktivierung

- Entstehung im Knochenmark unter Kontrolle von IL-5, IL-3 und GM-CSF

- Migration ins Gewebe über eotaxin-vermittelte Chemotaxis (v. a. CCL11 über CCR3)

- Aktivierung durch IgE-vermittelte Mechanismen, Zytokine oder Pathogenkontakt

Molekularpathologie

- Granula enthalten zytotoxische Proteine wie Major Basic Protein (MBP), Eosinophil Cationic Protein (ECP) und Eosinophil-derived Neurotoxin (EDN)

- Diese führen zur Schädigung von parasitären Strukturen, aber auch zur epithelialen Zellschädigung bei autoimmunen oder allergischen Prozessen

- Bei chronischer Aktivierung: Fibrose, Remodelling, Gewebeschädigung (z. B. in Lunge, GI-Trakt)

Pathophysiologie

Diagnostische Relevanz

Synonyms -

Eosinophilenzahl,eosinophile Granulozyten,Eosinophilie,Eosinophilen,Eosinophile, eosinophiler Granulozyt

|

|

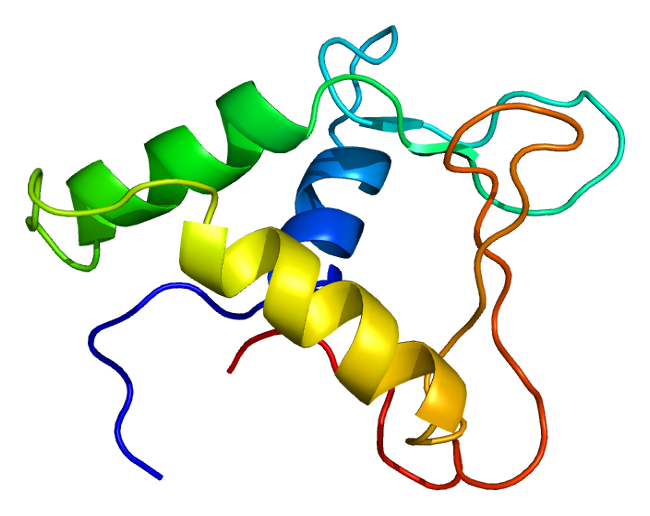

Epigenetik

|

Epigenetik befasst sich mit erblichen Veränderungen der Genfunktion, die nicht auf Veränderungen der DNA-Sequenz beruhen. Diese Modifikationen regulieren die Genexpression und sind reversibel.

Mechanismen:

- DNA-Methylierung: Hinzufügen von Methylgruppen an Cytosinbasen, was Gene stilllegen kann.

- Histonmodifikationen: Veränderungen wie Acetylierung oder Methylierung beeinflussen die Verpackung der DNA und somit den Zugang der Transkriptionsmaschinerie.

- Nicht-kodierende RNAs: Regulieren die Genexpression posttranskriptionell.

Epigenetische Veränderungen spielen eine zentrale Rolle in der Tumorentstehung und -progression, da sie:

Da epigenetische Modifikationen reversibel sind, bieten sie vielversprechende Ansätze für Therapien, wie den Einsatz von DNA-Methyltransferase-Inhibitoren oder Histon-Deacetylase-Inhibitoren.

Synonyms -

epigenetisch,epigenetische,epigenetischer,epigenetische Dysregulation,Epigenetische,epigenetische Veränderungen,Hypermethylierung,Histonmodifikationen

|

|

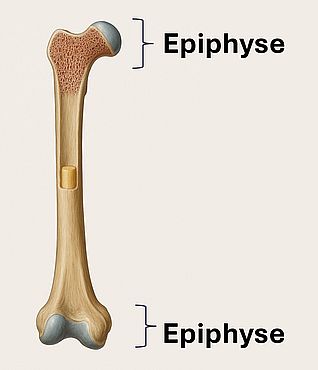

Epiphyse

|

Die Epiphyse ist der endständige Anteil eines Röhrenknochens, der die Gelenkfläche bildet und mit hyalinem Gelenkknorpel überzogen ist. Sie besteht überwiegend aus spongiösem Knochen mit dünner kortikaler Randschicht und enthält typischerweise rotes Knochenmark.

Anatomie

- Liegt distal und proximal eines Röhrenknochens

- Wird von der Epiphysenfuge (Wachstumsplatte) von der Metaphyse getrennt (im wachsenden Skelett)

- Nach Epiphysenschluss durch Epiphysenlinie markiert

Histologie

- Spongiosa: Lamellärer Knochen mit trabekulärer Architektur

- Subchondrale Zone: Übergang zur Gelenkfläche

- Gelenkknorpel: Hyaliner Knorpel ohne Perichondrium

Klinisch-pathologische Bedeutung

- Wachstumsstörungen, z. B. durch Epiphysenfugenschädigung (Trauma, Infektion)

- Typische Region für bestimmte Tumoren: z. B. Chondroblastom, epiphysäres Riesenzelltumor

- Ort degenerativer oder entzündlicher Gelenkprozesse (z. B. Arthrose, Osteomyelitis)

Synonyms -

epiphysär

|

|

Epithel

|

Epithel ist ein spezialisiertes Zellgewebe, das innere und äußere Körperoberflächen auskleidet – darunter Haut, Schleimhäute, Drüsen sowie die Auskleidung von Atem- und Verdauungstrakt. Es besteht aus polarisierten, eng verknüpften Zellen, die auf einer Basalmembran sitzen und Funktionen wie Schutz, Sekretion, Resorption und Transport übernehmen.

Typen von Epithelien

- Plattenepithel: z. B. Haut, Ösophagus, Vagina

- Urothel (Übergangsepithel): z. B. ableitende Harnwege

- Respiratorisches Epithel: ziliiertes Flimmerepithel mit Becherzellen

- Drüsenepithel: sekretorisches Epithel exokriner und endokriner Drüsen

- Resorptionsepithel: z. B. Darmepithel (Enterozyten mit Mikrovilli)

Histologische Merkmale

- Basale Polarität (basal/apikal differenziert)

- Interzelluläre Verbindungen (Tight Junctions, Desmosomen)

- Keine Blutgefäße (Ernährung durch Diffusion aus dem Stroma)

Epitheloide Zellen sind mesenchymale Zellen (z. B. Makrophagen oder Myofibroblasten), die morphologisch epithelialen Zellen ähneln, jedoch keine typische Epithelfunktion besitzen. Sie erscheinen polygonal, mit eosinophilem Zytoplasma und zentralem, rundlichem Zellkern. Beispiele:

Klinische Relevanz

Synonyms -

epitheloid,epitheloide,epitheloides,epitheloider,Epithelien

|

|

ERG

|

ERG (ETS-related gene) ist ein Gen auf Chromosom 21q22.3, das für einen Transkriptionsfaktor der ETS-Familie kodiert. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation von Genen, die für Zellproliferation, Migration, Angiogenese und Zellüberleben verantwortlich sind.

Funktion

ERG bindet an spezifische DNA-Sequenzen und reguliert die Expression von Genen, die an Prozessen wie der Differenzierung von Endothelzellen und der Zelladhäsion beteiligt sind. Es beeinflusst auch Signalwege, die das Zellwachstum kontrollieren, insbesondere in vaskulären und epithelialen Geweben.

Bedeutung bei Prostatakrebs

- Die häufigste genetische Veränderung in Prostatakarzinomen ist die Fusion zwischen dem androgenregulierten TMPRSS2-Gen und dem ERG-Gen.

- Diese TMPRSS2-ERG-Genfusion führt zur Überexpression von ERG, was die Proliferation von Tumorzellen fördert, die Zelladhäsion verringert und die Invasion erleichtert.

- Die Fusion ist in etwa 40–80 % der Prostatakarzinome nachweisbar, insbesondere in hormonabhängigen Tumoren.

Klinische Relevanz

- Die TMPRSS2-ERG-Fusion wird als potenzieller prognostischer und diagnostischer Marker in der Prostatakrebsdiagnostik verwendet.

- Die Fusion ist mit aggressiveren Tumorformen und einem erhöhten Risiko für Metastasen assoziiert.

- Zielgerichtete Therapien, die auf die molekularen Veränderungen durch ERG abzielen, werden derzeit erforscht.

Synonyms -

ERG-Gen,ERG-Genfusionen

|

|

Erosion

|

Erosion bezeichnet einen oberflächlichen Gewebedefekt der Haut oder Schleimhaut, der die Epidermis bzw. das Epithel betrifft, aber die Basalmembran intakt lässt. Im Gegensatz zum Ulkus heilt eine Erosion in der Regel narbenfrei ab.

Ursachen

- Mechanisch: Abschürfungen, Druck oder Reibung

- Entzündlich: Ekzeme, bullöse Hauterkrankungen

- Infektiös: Herpes simplex, Aphthen, Impetigo contagiosa

- Chemisch: Säure- oder Laugenverätzungen

Klinische Relevanz

- Kann auf der Haut oder Schleimhaut (z. B. oral, gastrointestinal, genital) auftreten

- Unterscheidung von Ulkus (tieferer Defekt mit Beteiligung der Dermis/Submukosa)

- Therapie je nach Ursache: Schutzmaßnahmen, Wundheilungsförderung, ggf. antiseptische oder entzündungshemmende Therapie

Synonyms -

Erosionen,erosiv,erosive,erosives

|

|

Erregernachweis

|

Erregernachweis bezeichnet in der Medizin den Nachweis eines infektiösen Agens (z. B. Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten) im Patientenmaterial. Er dient der Diagnose, Therapieplanung und Verlaufskontrolle von Infektionskrankheiten.

Formen des Erregernachweises

- Direkter Nachweis:

- Mikroskopie: Sichtbarmachung von Erregern (z. B. Gram-Färbung, Ziehl-Neelsen-Färbung)

- Kultur: Anzucht auf Nährmedien zur Identifikation und Resistenztestung

- Molekularbiologie: Nachweis spezifischer Nukleinsäuren (z. B. PCR, RT-PCR)

- Antigen-Nachweis: z. B. ELISA, Lateral-Flow-Tests

- Indirekter Nachweis:

- Antikörpernachweis: serologische Tests (z. B. IgM-/IgG-Bestimmung)

- Hinweis auf stattgehabte oder chronische Infektion

Klinische Relevanz

- Erregernachweis ist Voraussetzung für gezielte antimikrobielle Therapie

- Wichtig für nosokomiale Infektionskontrolle und Epidemiologie

- Teil des hygienisch-mikrobiologischen Monitorings (z. B. MRE-Screening)

|

|

Erythem

|

Erythem bezeichnet eine umschriebene oder diffuse Rötung der Haut oder Schleimhaut, die durch eine gesteigerte Kapillardurchblutung (Hyperämie) entsteht. Es verschwindet bei Druck auf das betroffene Areal, da keine Einblutung vorliegt.

Ursachen

- Entzündlich: Infektionen, Dermatitis, Autoimmunerkrankungen

- Reaktiv: Sonnenbrand, mechanische Reizung, Hitze

- Allergisch: Arzneimittelreaktionen, Kontaktallergien

- Infektiös: Virale Exantheme, bakterielle Infektionen (z. B. Scharlach-Exanthem, Stomatitis)

Klinische Relevanz

- Unspezifisches Symptom zahlreicher Haut- und Schleimhauterkrankungen

- Unterscheidung von purpurischen Läsionen, die nicht wegdrückbar sind

- Therapie richtet sich nach der Grunderkrankung (antientzündlich, antiallergisch, symptomatisch)

Synonyms -

erythematös

|