|

H+/K+-ATPase

|

H+/K+-ATPase

Die H+/K+-ATPase ist eine Protonen-Kalium-Pumpe, die in den Parietalzellen ( Belegzellen) des Magens lokalisiert ist. Sie ist verantwortlich für die aktive Sekretion von Magensäure (HCl) in das Lumen des Magens durch Austausch von intrazellulären H +-Ionen gegen extrazelluläre K +-Ionen unter Verbrauch von ATP.

Funktion

- Schlüsselenzym für die Salzsäureproduktion im Magen

- Aktiv in der Canaliculi-Membran der Parietalzellen

- Reguliert durch Histamin, Gastrin und Acetylcholin

Pathologische Relevanz

- Überaktivität kann zu Hyperazidität, Refluxkrankheit oder peptischen Ulzera führen

- Autoantikörper gegen die H+/K+-ATPase sind typisch für die chronisch atrophische Autoimmungastritis

Therapeutische Relevanz

- Protonenpumpenhemmer (PPI) wie Omeprazol oder Pantoprazol hemmen irreversibel die H+/K+-ATPase und senken effektiv die Magensäureproduktion

Synonyms -

H+/K+-ATPase

|

|

Hämangiose

|

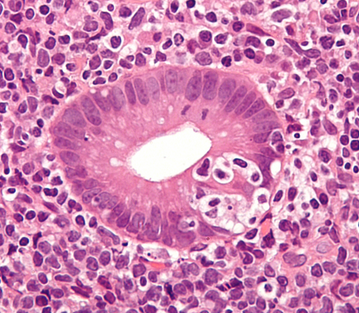

Hämangiose (Blutgefäßinvasion) bezeichnet die intra- oder perivaskuläre Ausbreitung maligner Tumorzellen in Blutgefäßen, meist Kapillaren oder kleinen Venen. Sie ist ein Hinweis auf erhöhte Metastasierungsneigung und zählt im TNM-System als V1/V2-Kriterium.

Pathogenese & molekulare Mechanismen

- Aktive Invasion durch Tumorzellen über proteolytische Enzyme wie Matrix-Metalloproteinasen (MMPs)

- Verlust von Zelladhäsion (z. B. ↓E-Cadherin), ↑Integrine → erleichterte Transmigration durch das Endothel

- Neoangiogenese durch VEGF-A, FGF2, Angiopoietin-2 → begünstigt vaskuläre Invasion

- EpCAM, EMT-induzierende Transkriptionsfaktoren (z. B. Snail, Twist) fördern die Invasivität

Histologie

- Tumorzellnester in Erythrozyten-haltigen Gefäßen mit muskulärer Wand

- CD31, CD34: Marker zur Darstellung vaskulärer Endothelien

- Abgrenzung zur Lymphangiose durch Nachweis von Podoplanin (D2-40) negativ

Klinische Relevanz

- V1/V2-Klassifikation im TNM-System (V1 = mikroskopisch, V2 = makroskopisch)

- Hinweis auf erhöhte Wahrscheinlichkeit für hämatogene Metastasierung (z. B. Leber, Lunge)

- Typisch bei: Kolonkarzinom, Magenkarzinom, Sarkome, Nierenzellkarzinom

Synonyms -

Haemangiose, Hämangiose, Haemangiosis carcinomatosa, V1, V2, Veneninvasios, Venangiosis

|

|

Hämatin

|

Hämatin ist ein dunkelbraunes bis schwarzbraunes Pigment, das durch die Oxidation von Häm entsteht. Es enthält dreiwertiges Eisen (Fe³⁺) und ist vor allem als Abbauprodukt von Blut in saurem Milieu nachweisbar. Hämatin ist chemisch stabil und wasserunlöslich.

Entstehung

- Oxidation von Hämoglobin/Häm bei saurem pH oder unter Sauerstoffeinfluss

- Bildung z. B. bei Magenblutungen (Hämatin im Erbrochenen = „Kaffeesatzerbrechen“)

- Auch als Formalinpigment in schlecht gepufferten Fixierungen sichtbar („Formalin-Hämatin“)

Histologie

- Dunkelbraunes, amorphes Pigment, oft extrazellulär oder in Makrophagen

- Berliner-Blau-negativ (nicht eisenfrei), PAS-negativ, schwach lichtbrechend

- Formalin-Hämatin kann Artefakt darstellen und histologische Beurteilung stören, kann durch Pikrinsäurebehandlung entfernt werden

Klinische Relevanz

Synonyms -

Formalinpigment

|

|

Hämaturie

|

Hämaturie bezeichnet das Vorhandensein von Blut im Urin. Sie wird je nach Sichtbarkeit in zwei Formen unterteilt:

- Makrohämaturie: Sichtbares Blut im Urin, oft rötlich bis braun gefärbt.

- Mikrohämaturie: Nicht sichtbares Blut, das nur mikroskopisch oder durch Tests nachweisbar ist.

Hämaturie kann durch zahlreiche Ursachen bedingt sein, darunter Harnwegsinfektionen, Nierensteine, Tumore (z. B. Blasenkarzinom), Trauma oder Glomerulonephritis. Sie ist ein häufiges Symptom und sollte zur Abklärung der Ursache immer diagnostisch untersucht werden.

|

|

Hämoglobin

|

Hämoglobin (Hb) ist ein eisenhaltiges, sauerstoffbindendes Protein in Erythrozyten. Es ist entscheidend für den Transport von O₂ und CO₂ im Blut und verleiht den Erythrozyten ihre rote Farbe.

Struktur und Funktion

- Besteht aus vier Globinketten (Bei Erwachsenen: 2 α, 2 β) und jeweils einem Häm-Molekül mit zentralem Fe²⁺-Ion

- Bindet reversibel Sauerstoff (O₂) in der Lunge und gibt ihn im Gewebe ab

- Auch Transport von CO₂ und H⁺, puffernde Wirkung im Blut

Laborwert (Blut)

- Normalwerte: Männer: 13,5–17,5 g/dl, Frauen: 12,0–16,0 g/dl

- Erniedrigt: bei Anämie, Blutverlust, Knochenmarkinsuffizienz

- Erhöht: bei Polyglobulie, Hypoxie, Dehydratation

- HbA1c: Glykohämoglobin – spiegelt den mittleren Blutzucker der letzten ~8 Wochen wider; Referenzwert: < 5,7 % (nicht-diabetisch)

Pathologische Aspekte

- Abbau in Milz → Häm → Biliverdin → Bilirubin + Eisen (→ Speicherung als Ferritin/Hämosiderin)

- Bei Hämolyse: freies Hämoglobin im Plasma, ggf. Hämoglobinurie

- Veränderte Formen: z. B. Methämoglobin (Fe³⁺), Carboxyhämoglobin (CO) → Funktionsverlust

- Hämoglobinopathien: Struktur- oder Synthesedefekte der Globinketten, z. B. Sichelzellkrankheit, Thalassämien

|

|

Hämophagozytose

|

Hämophagozytose bezeichnet die aktive Phagozytose reifer Blutzellen und ihrer Vorstufen durch Makrophagen, typischerweise im Knochenmark, Milz oder Leber. Sie stellt ein pathologisches Zeichen einer fehlregulierten Immunaktivierung dar.

Pathophysiologie

- Ausgelöst durch zytotoxische Dysregulation von NK- und T-Zellen mit gesteigerter Zytokinfreisetzung (v. a. IFN-γ, IL-6, TNF-α).

- Folge ist eine Hyperaktivierung von Makrophagen, die neben Erythrozyten auch Leukozyten und Thrombozyten phagozytieren.

- Teil der Pathogenese bei hämophagozytischer Lymphohistiozytose (HLH).

Vorkommen und klinische Relevanz

- HLH (primär oder sekundär): genetisch (z. B. PRF1-Mutationen) oder reaktiv bei Infektionen (v. a. EBV, aber auch CMV, Parvovirus B19), Malignomen, Autoimmunerkrankungen (MAS).

- Schwere Infektionen: z. B. Leishmaniose, Tuberkulose, systemische Mykosen.

- Maligne Erkrankungen: v. a. T-Zell-Lymphome, Leukämien.

Diagnostik

- Nachweis in Knochenmark- oder Milzpräparaten: Makrophagen mit intakten Erythrozyten, Granulozyten, Lymphozyten oder deren Vorläufern im Zytoplasma.

- Begleitende Laborbefunde: Zytopenien, Hyperferritinämie, erhöhte Triglyzeride, Hypofibrinogenämie, ↑ sIL-2R.

- Bestandteil der HLH-Diagnosekriterien (z. B. HLH-2004, HScore).

|

|

Hämosiderin

|

Hämosiderin ist ein intrazelluläres Eisen-Speicherpigment, das beim Abbau von Hämoglobin entsteht. Es liegt als unlöslicher Eisen-Protein-Komplex vor und ist ein Marker für Eisenüberladung und Hämoglobin-Abbau in Geweben.

Entstehung

- Abbau von Hämoglobin in Makrophagen → Häm-Abspaltung und Hämoxygenase-vermittelter Häm-Abbau mit Eisenfreisetzung

- Freisetzung von Eisen → intrazelluläre Speicherung als Hämosiderin (nicht löslich wie Ferritin)

- Auftreten bei Hämatomen, chronischer Stauung, Hämolyse oder transfusionsbedingter Eisenüberladung

Histologie und Nachweis

- Grobkörnige, goldbraune Granula im Zytoplasma (v. a. in Makrophagen)

- Berliner-Blau-Reaktion: Histochemische Eisenfärbung – Eisen(III) reagiert mit Kaliumhexacyanoferrat zu Preußisch Blau

- Typische Organe: Leber, Milz, Lunge, Knochenmark

Klinische Relevanz

- Hämosiderose: Eisenablagerung ohne Organschädigung (z. B. nach Transfusionen)

- Hämochromatose: Genetisch bedingte Eisenüberladung mit Organschäden

- Stauungslunge: Herzfehlerzellen (Makrophagen mit Hämosiderin) als Hinweis auf chronische Linksherzinsuffizienz

|

|

Hauttypen nach Fitzpatrick

|

Die Hauttypen nach Fitzpatrick werden zur Einschätzung der Hautreaktion auf UV-Strahlung verwendet. Sie dienen insbesondere der Beurteilung des Hautkrebsrisikos und der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen.

| Hauttyp | Merkmale | Reaktion auf UV-Strahlung |

|---|

| Typ I |

Sehr helle Haut, oft mit Sommersprossen, rote oder blonde Haare |

Immer Sonnenbrand, keine Bräunung |

| Typ II |

Helle Haut, blonde oder hellbraune Haare |

Häufig Sonnenbrand, minimale Bräunung |

| Typ III |

Helle bis leicht gebräunte Haut, dunkelblonde oder braune Haare |

Manchmal Sonnenbrand, gleichmäßige Bräunung |

| Typ IV |

Hellbraune oder olivfarbene Haut, braune oder schwarze Haare |

Selten Sonnenbrand, gute Bräunung |

| Typ V |

Dunkelbraune Haut, schwarze Haare |

Sehr selten Sonnenbrand, sehr gute Bräunung |

| Typ VI |

Sehr dunkle bis schwarze Haut |

Nie Sonnenbrand, keine sichtbare Bräunung |

Synonyms -

Fitzpatrick

|

|

HE

|

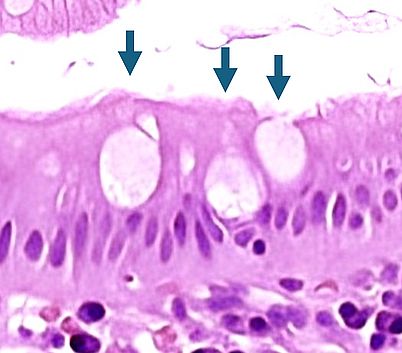

Hämatoxylin-Eosin (HE) ist die am häufigsten verwendete Routinefärbung in der Histopathologie. Sie dient der Kontrastierung zellulärer und geweblicher Strukturen und ist die Basis für die lichtmikroskopische Diagnostik.

Färbeprinzip

- Hämatoxylin: Basischer Farbstoff, färbt DNA-haltige Strukturen (Zellkerne, Ribosomen) blauviolett

- Eosin: Saurer Farbstoff, färbt proteinhaltige Strukturen (Zytoplasma, Kollagen) rosa bis rot

- Kontrastfärbung ermöglicht die morphologische Beurteilung von Geweben und Zellen

Typische Färbemuster

- Zellkerne: Dunkelblau bis violett (Hämatoxylin-positiv)

- Zytoplasma: Hellrosa bis rot (Eosin-positiv)

- Kollagenfasern: Blassrosa

- Erythrozyten: Leuchtend orange-rot

Diagnostische Relevanz

- Ermöglicht Beurteilung von Gewebearchitektur und Zellmorphologie

- Identifikation von entzündlichen, degenerativen und neoplastischen Veränderungen

- Grundlage vor Spezialfärbungen oder Immunhistochemie (IHC)

Klinische Anwendungen

- Tumordiagnostik: Beurteilung von Dignität, Differenzierung und Invasion

- Entzündliche Erkrankungen: Charakterisierung von Infiltraten und Gewebereaktionen

- Gewebenekrosen: Erfassung ischämischer oder toxischer Schäden

Synonyms -

Hämatoxylin-Eosin-Färbung,HE-Färbung

|

|

Hefen

|

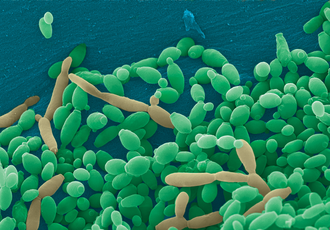

Hefen sind eukaryotische, einzellige Pilze, die sich typischerweise durch Sprossung vermehren. In der Medizin spielen sie eine wichtige Rolle als opportunistische Krankheitserreger, insbesondere bei immungeschwächten Patienten.

Biologische Merkmale

- Runde bis ovale Einzelzellen mit Zellwand aus Chitin und Glucan.

- Vermehrung durch Sprossung (asexuell), teils auch Bildung von Pseudohyphen.

- Kolonien ähneln bakteriellen auf Agar, oft weiß-cremig.

Medizinisch relevante Hefen

- Candida albicans: häufigster humanpathogener Hefepilz; Erreger von Mukokutanmykosen und systemischer Candidiasis.

- Candida glabrata, C. tropicalis, C. krusei: zunehmend relevant bei nosokomialen Infektionen, oft multiresistent.

- Cryptococcus neoformans: bekapselte Hefe, v. a. bei AIDS; verursacht Meningitis und pulmonale Infektionen.

Klinische Relevanz

- Häufige Erreger bei Immunsuppression, Antibiotikatherapie oder Intensivmedizin.

- Infektionen reichen von oberflächlich (Soor, Vulvovaginitis) bis invasiv (Candidämie, Endokarditis).

Diagnostik

- Direktnachweis im Nativpräparat oder histologisch (z. B. PAS, Grocott).

- Kultur auf Sabouraud-Agar, ggf. MALDI-TOF oder molekulare Typisierung.

Synonyms -

Hefe

|

|

Helicobacter heilmannii

|

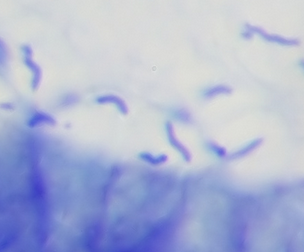

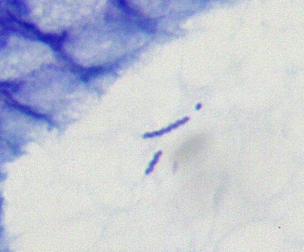

Helicobacter heilmannii ist ein gramnegatives, mikroaerophiles, spiralförmiges Bakterium, das seltener als Helicobacter pylori den Magen des Menschen besiedelt. Es ist vor allem bei Tieren (z. B. Hunde, Katzen, Schweine) verbreitet und wird als zoonotischer Erreger betrachtet.

Pathogenese

- Weniger virulente Faktoren als H. pylori, aber ähnliche Pathogenitätsmechanismen

- Chronische gastrische Inflammation, jedoch geringere Assoziation mit Ulkuskrankheit

- Wird mit gastrointestinalen Lymphomen (MALT-Lymphomen) in Verbindung gebracht

Assoziierte Erkrankungen

Diagnostik

Therapie

- Eradikation wie bei H. pylori mit Triple- oder Quadruple-Therapie

- Therapieindikation insbesondere bei MALT-Lymphomen oder symptomatischer Gastritis

- Zoonotische Infektionsquelle beachten (Tierkontakte reduzieren)

Synonyms -

H. heilmannii,H. heilmannii-Bakterien

|

|

Helicobacter pylori

|

Helicobacter pylori ist ein gramnegatives, mikroaerophiles, spiralförmiges Bakterium, das die Magenschleimhaut besiedelt und eine zentrale Rolle in der Pathogenese von gastrischen Erkrankungen spielt.

Pathogenese

- Produktion von Urease → Spaltung von Harnstoff in Ammoniak → Neutralisation der Magensäure

- Induktion chronischer Gastritis durch zunehmende Schleimhautentzündung

- Veränderung der epithelialen Signalwege durch CagA- und VacA-Toxine

Assoziierte Erkrankungen

Diagnostik

- Invasive Methoden: Histologie, Urease-Schnelltest, Kultur

- Nicht-invasive Methoden: H. pylori-Antigentest im Stuhl, C13-Harnstoff-Atemtest, Serologie

Therapie

Synonyms -

H. pylori

|

|

Helicobacter pylori – Eradikation

|

Die Helicobacter pylori-Eradikation bezeichnet die vollständige Entfernung des Bakteriums H. pylori aus der Magenschleimhaut durch eine gezielte Antibiotikatherapie. Ziel ist die Behandlung oder Prävention von chronischer Gastritis, peptischen Ulzera, MALT-Lymphomen und Magenkarzinomen.

Therapie

Klinische Bedeutung

- Eradikation führt zur Heilung gastrischer Ulzera und Regression von MALT-Lymphomen im Frühstadium

- Reduktion des Risikos für Magenkarzinome, insbesondere bei chronischer Gastritis

Helicobacter heilmannii

H. heilmannii ist eine seltenere, zoonotische Helicobacter-Spezies (häufig aus Katzen, Hunden), die ebenfalls chronische Gastritis, Ulzera und MALT-Lymphome verursachen kann. Histologisch zeigt sich häufig eine dichte Besiedelung der Magenfoveolen mit langen, gewundenen Bakterien. Die Therapie orientiert sich an der H. pylori-Eradikation, obwohl spezifische Resistenzdaten begrenzt sind.

Synonyms -

Eradikation

|

|

Herz

|

Das Herz (Gewicht ca. 250-350g) ist ein muskuläres Hohlorgan im Mediastinum, das als zentrale Druck- und Saugpumpe den systemischen und pulmonalen Blutkreislauf aufrechterhält. Es besteht aus vier Kammern (rechter/linker Vorhof und Ventrikel) und ist rhythmisch-autonom aktiv (Sinusknoten).

Wandschichten

- Endokard: Innenschicht aus Endothel, bildet auch die Herzklappen

- Myokard: Herzmuskelschicht (links 10-15mm, rechts 3-5mm Dicke)

- Epikard: Äußere Schicht, mit Perikard verwachsen

Herzmuskulatur (Histologie)

- Quergestreift, einkernig, verzweigt, Glanzstreifen (Disci intercalares)

Koronargefäße

- A. coronaria dextra & sinistra: Versorgen Myokard mit O2

- Abgänge: RIVA, RCX, R. interventricularis posterior

- Venös: Sinus coronarius mündet in rechten Vorhof

Erregungsleitung

- Sinusknoten → AV-Knoten → His-Bündel → Tawara-Schenkel → Purkinje-Fasern

Pathologische Relevanz

- Myokardinfarkt: Ischämische Koagulationsnekrose

- Myokarditis: Lymphozytär (viral), eosinophil, Riesenzellig

- Kardiomyopathien: Dilatativ, hypertroph, restriktiv – teils genetisch

- Klappenerkrankungen: Degenerativ, rheumatisch, infektiös (Endokarditis)

Diagnostik

- Histopathologie: Endomyokardbiopsie (z. B. bei Myokarditis oder Transplantatabstoßung)

- Serummarker: Troponin T/I, CK-MB bei Myokardschädigung

- Bildgebung: Echo, CT, MRT – strukturelle und funktionelle Analyse

Synonyms -

kardial

|

|

Histologie

|

Histologie (griech. histos = Gewebe, logos = Lehre) ist die Lehre vom mikroskopischen Aufbau biologischer Gewebe. Sie stellt ein zentrales Teilgebiet der Pathologie und Anatomie dar und dient der Untersuchung von Zell- und Gewebestrukturen mittels Licht- und Elektronenmikroskopie.

Teilgebiete

- Allgemeine Histologie: Untersuchung grundlegender Gewebearten (z. B. Epithel-, Muskel-, Binde- und Nervengewebe)

- Spezielle Histologie: Organbezogene Gewebestrukturen (z. B. Leberläppchen, Glomeruli, Bronchialepithel)

Methoden

- Fixierung: Z. B. Formalin zur Konservierung

- Einbettung: Meist Paraffin, alternativ Kunststoff

- Schnitttechnik: Mikrotom-Schnitte mit 2–5 µm Dicke

- Färbungen:

- Standard: Hämatoxylin-Eosin (H.E.)

- Spezialfärbungen: PAS, Trichrom, Silberfärbungen

- Immunhistochemie: Nachweis von Proteinen mittels Antikörpern (z. B. Ki-67, p53)

- Elektronenmikroskopie: Für ultrastrukturelle Details (z. B. Basalmembran, Mitochondrien)

Klinische Relevanz

- Zentrale diagnostische Methode in der Pathologie, insbesondere zur Tumorklassifikation

- Beurteilung entzündlicher, degenerativer und neoplastischer Prozesse

- Unverzichtbar in der Transplantations- und Autoimmundiagnostik (z. B. Biopsieauswertung)

- Grundlage für molekulare und immunhistochemische Zusatzanalysen

Synonyms -

Histologische

|

/Helicobacter%20pylori-Gastritis/Mikroskopie/H_pylori_REM.jpg)